বৈশাখী তাপেও উৎসবমুখর বইপাড়া।বাঙালিয়ানার পীঠস্থান বইপাড়া।বাঙালির নববর্ষ উদযাপন,তা এই বই পাড়াতেই হয়ে থাকে। এই নতুন বছরের প্রথমদিনে পরনে পাটভাঙা ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি— বাঙালিয়ানার নিদর্শন ছিল বইপাড়ায়।শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রমাপদ চৌধুরী, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, অমলেন্দু চক্রবর্তী – এঁদের সকলকেই এদিন দেখেছি বাঙালি সাজে।

গোলদিঘি, হিন্দু স্কুল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কফি হাউস, সংস্কৃত কলেজ, দিলখুশা, পাতিরাম, প্যারামাউন্ট, পুঁটিরাম—এদের চারপাশেই গড়ে উঠেছে বইপাড়া। আটের দশকেও যখন বই পাড়ায় আসতাম, তখন রিকশাওয়ালাকে বলতে শুনেছি কখনও ‘মাধবাবু তালাও’ কখনও ‘কিতাব পট্টি’। বইয়ের জন্ম হয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের আতুঁড়ঘরে।

সত্যি কথা বলতে কী, প্রকাশনা একটা একান্নবর্তী পরিবার। এই পরিবারের সদস্য লেখক, ছাপাই কারিগর, বাঁধাই কারিগর, লেখা নির্ভুল করতে প্রুফ কর্মী, খটোর খুট করতে থাকা কম্পোজিটার, রং তুলির টানে অঙ্গ সাজানো শিল্পী, সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন সেই সম্পাদক, বইগুলোকে কীভাবে সাজিয়ে রাখা যায়, কীভাবে বেশি বিক্রি করা যায় সেই নিয়ে যিনি ভাবেন— সেই কর্মী আর অবশ্যই পাঠক– এই নিয়েই আমাদের যৌথ পরিবার।

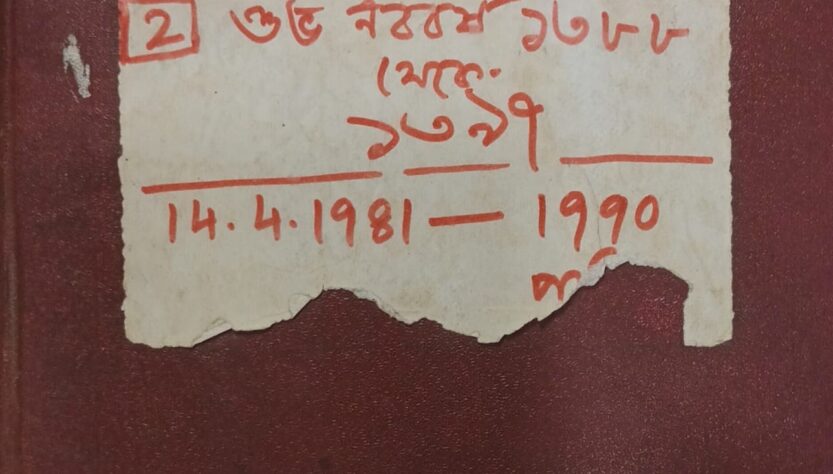

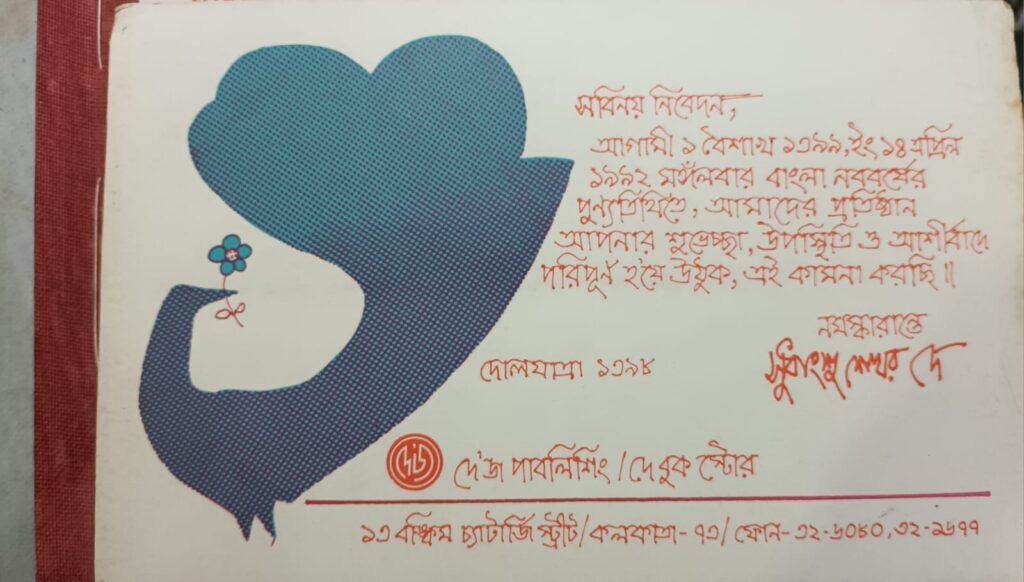

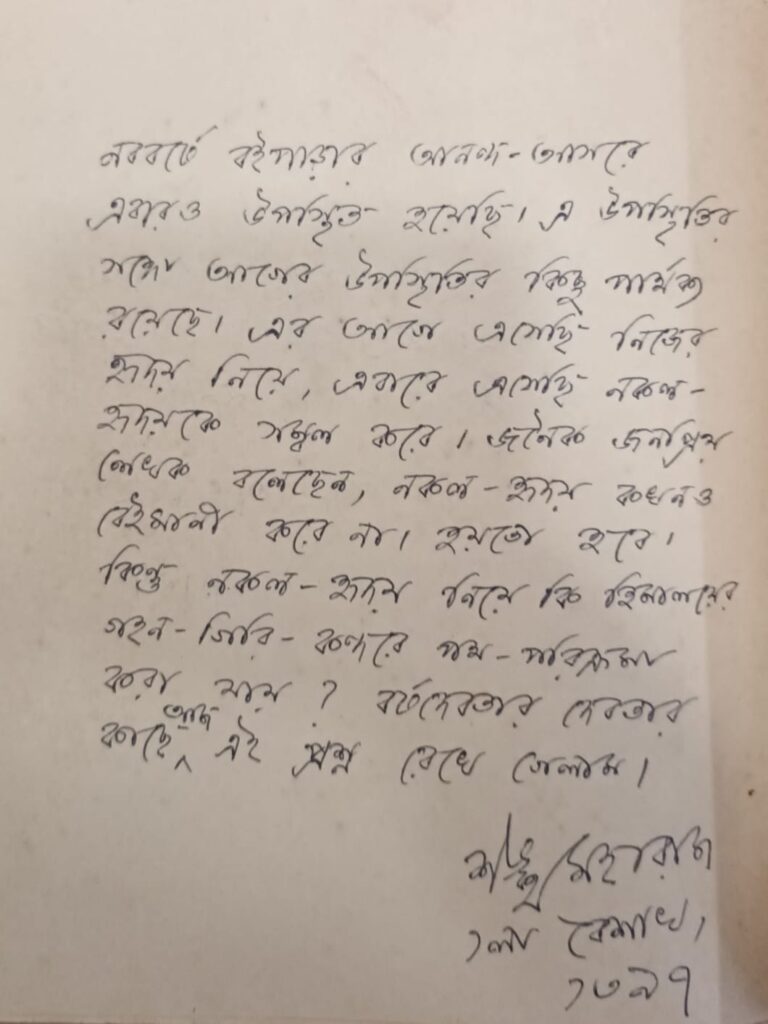

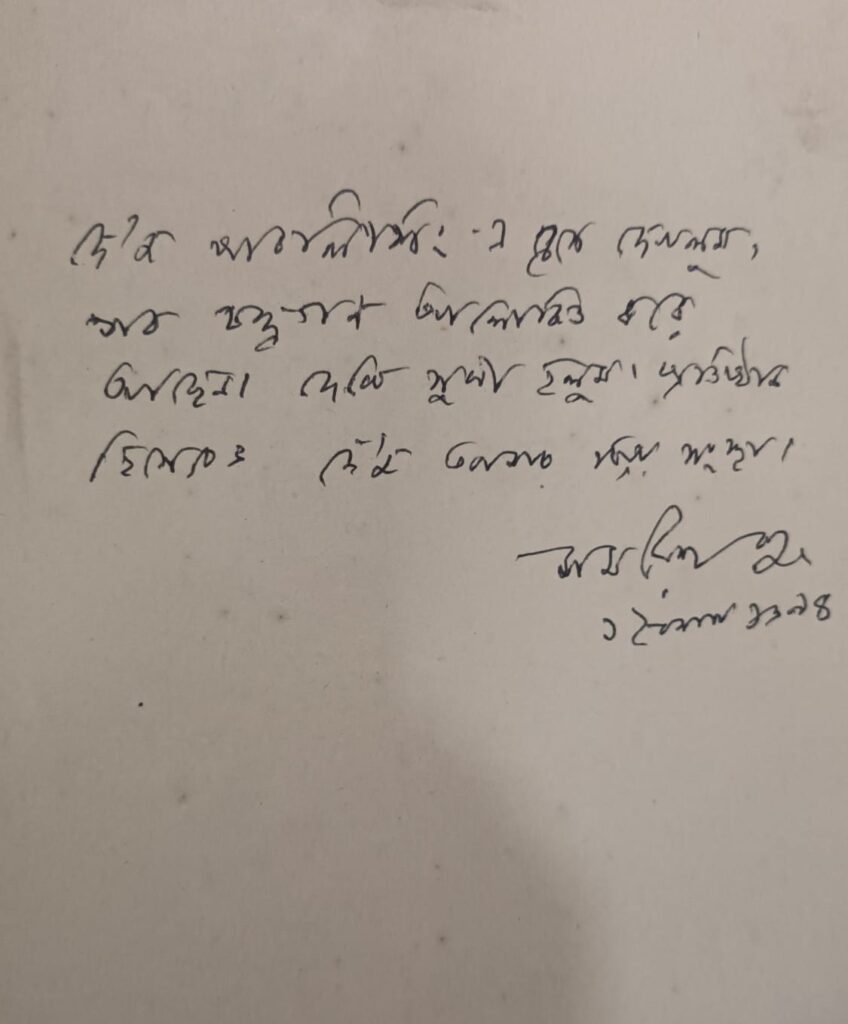

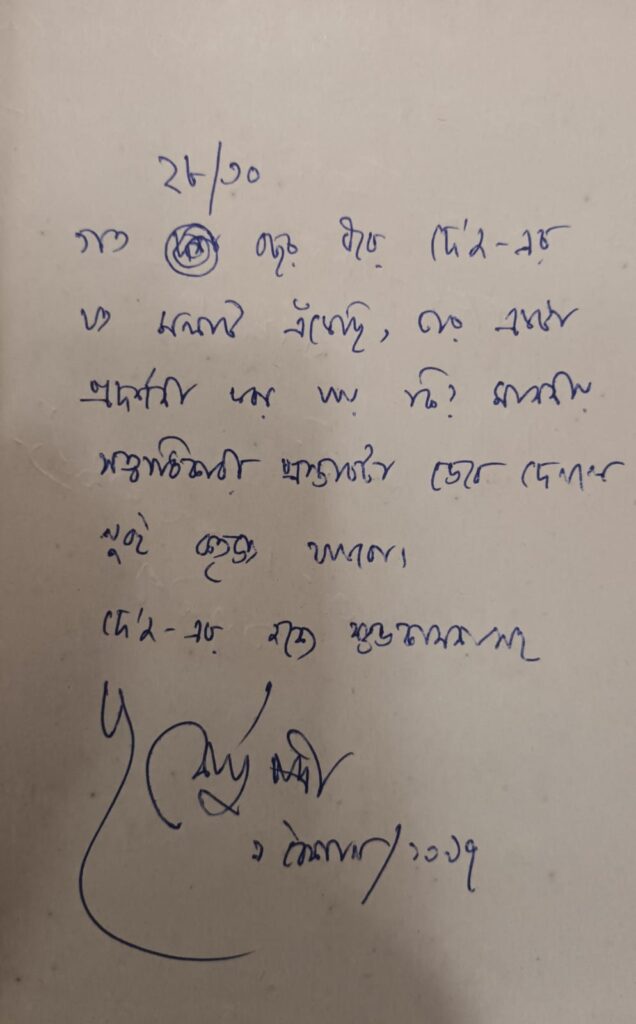

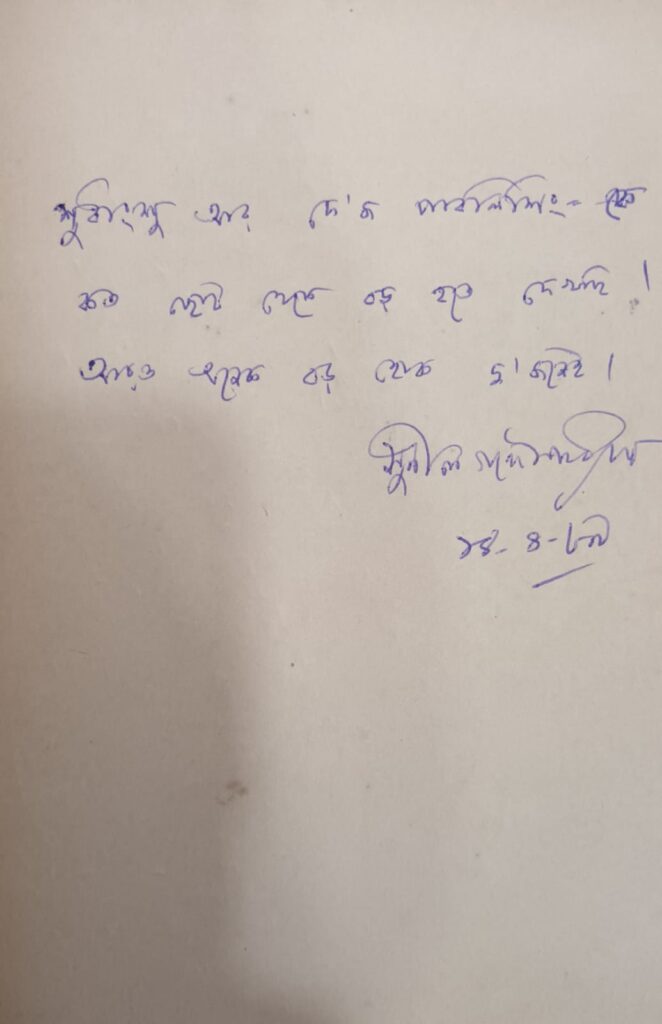

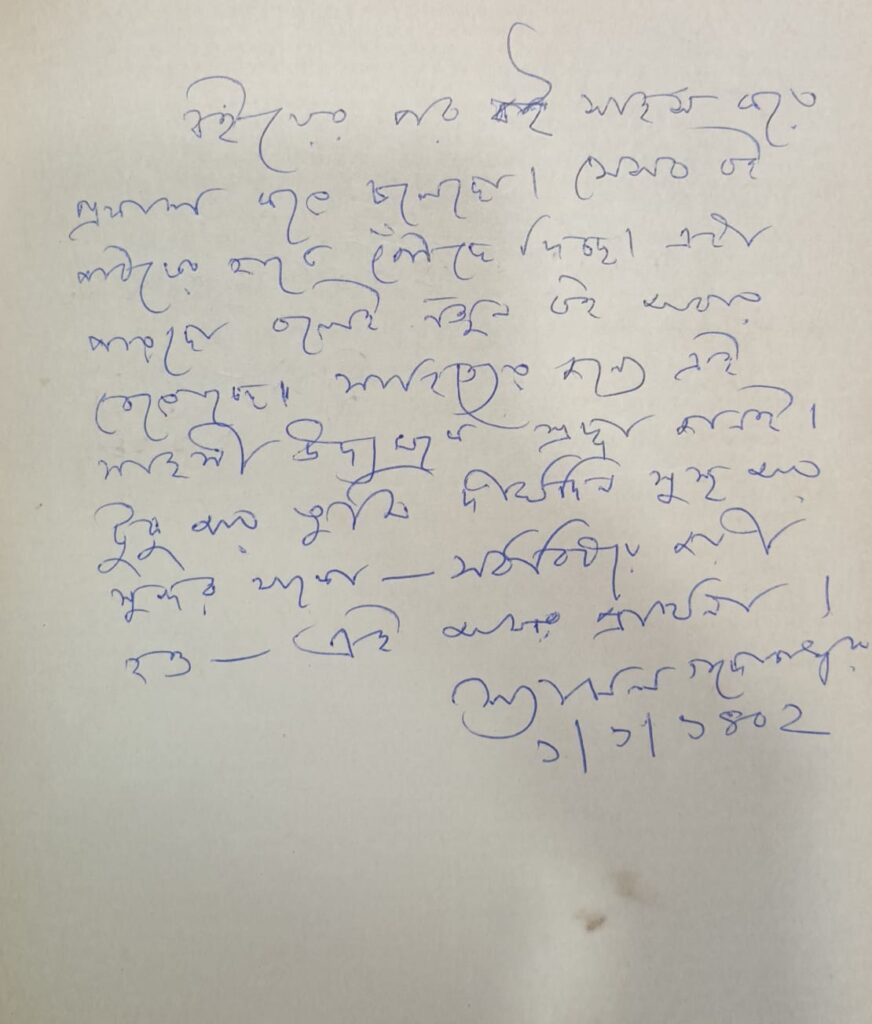

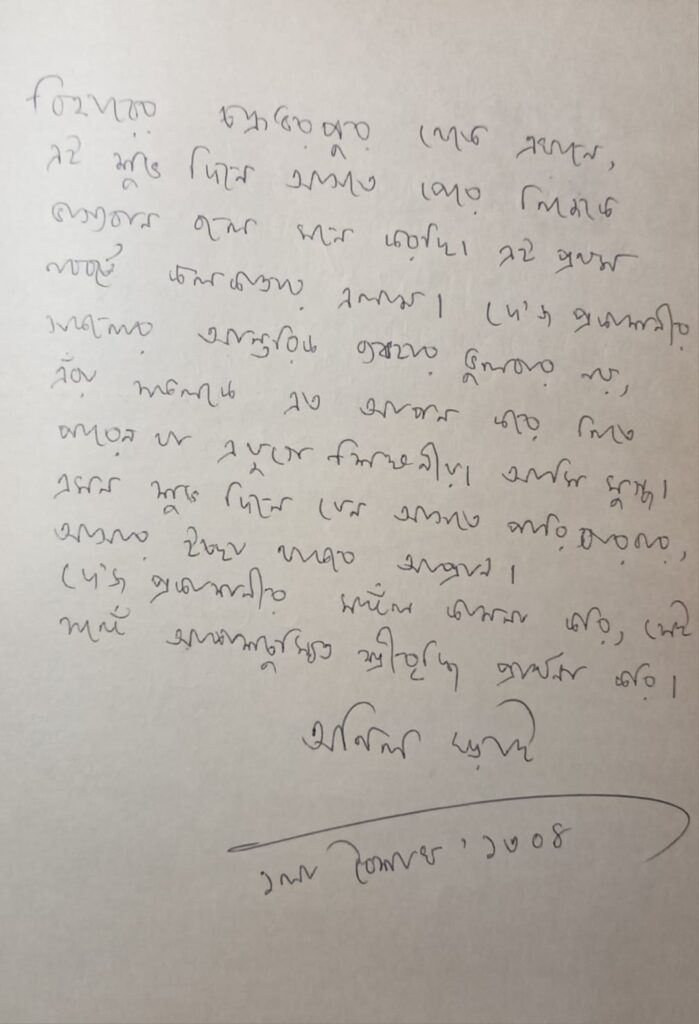

আর ওই লাল শালুতে বাঁধা লাল খাতাগুলো, ওগুলো গত প্রায় পঞ্চাশ বছরের দলিল। ওই দলিলগুলো একটা ইতিহাস বহন করে আসছে।আমাদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস।বাবার সঙ্গে বসে ইতিহাস বহন করা লালখাতাগুলোর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে লেখাগুলো ছবি হয়ে ভেসে ওঠে চোখের সামনে। তখন আমার ক্লাস টু কিংবা থ্রি। প্রতিবছর পয়লা বৈশাখের দিন বাবার সঙ্গে সাজুগুজু করে চলে আসতাম বই পাড়ায়, আমাদের বইয়ের দোকানে।

সময়টা তখন ১৯৮২-৮৩।বই পাড়ায় তখন নাকি স্বর্ণযুগ চলছে। বাবা আমার হাত ধরে রেখেছেন, যাতে পালাতে না পারি। আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন সমরেশদা(বসু),আমার ছেলে অপু। আমিও ঢিপ করে মাথা ঢুকে দিলুম সমরেশ জেঠুর পায়ে।একের পর এক লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, পূর্ণেন্দু পত্রী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আরও অনেকের সঙ্গে।কিন্তু মন পড়ে আছে কখন ছাড়া পাব। আমার অপরিণত মনের কাছে এঁদের থেকেও গোল্ডস্পট, থামস আপ, আইসক্রিম সোডা অনেক প্রিয়। দু-তিনটে করে বোতল লুকিয়ে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দোকানের পেছনের সিঁড়ি দিয়ে কখন পালিয়ে যাব, সেই চিন্তায় ব্যস্ত। কারণ তখন ভাইদের মধ্যে অনুচ্চারিত প্রতিযোগিতা চলত, কে ক’টা ঠান্ডার বোতল খেলাম,তা নিয়ে।

এদিকে দোকানে তখন শক্তি জ্যেঠু। তাঁকে ঘিরে সবাই।বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘দাদা কী আনব, কী খাবেন’? হাত মুঠো করে বুড়ো আঙ্গুল ওপরের দিকে তুলে তিনি বলেছিলেন, ‘এটা কি জানো? এটা খাওয়াতে পারো?’ ( আমরা ছোটবেলায় কোন বন্ধুর উপর রাগ করলে তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হনুমান বলে ক্ষ্যাপাতাম। আর বলতাম, এই হনুমান কলা খাবি? জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি?) বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে শক্তি জ্যেঠু কী খেতে চাইছেন বাবা বুঝে উঠতে পারেননি। জ্যেঠুই বললেন, আমায় একটা থামস আপ খাওয়াও।

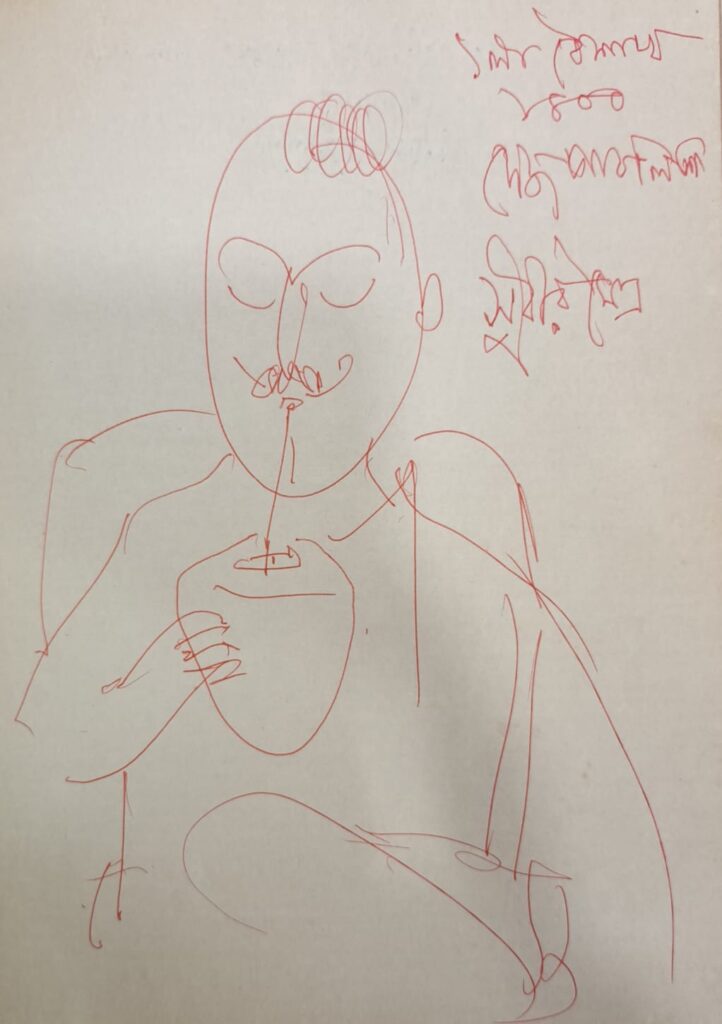

তবে এই ঠান্ডা পানীয় চলতে চলতে কবে যে পাল্টে গিয়ে ডাব এলো, মনে নেই।আমাদেরও পেটের মধ্যে ওই ডাব ধরানোর মতো কোনো জায়গা নেই। কেননা ততদিনে বেশ খানিকটা বড়ও হয়ে গিয়েছি। নববর্ষের দিনে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সাদা ধবধবে পাট ভাঙা, কোঁচানো ধুতি পড়ে যখন দে’জ-এ ঢুকতেন, তার আগে ডাবের গুদামটা দেখে আসতেন। সবচেয়ে বড় যে ডাবটি দেখতে পেতেন ওটাই কেটে ওঁর জন্য নিয়ে আসার কথাটি বলে, তবে দোকানে ঢুকতেন। ডাবের জল পানের পর তর্জনী দিয়ে দেখে নিতেন, ভেতরের শাঁস কতটা?

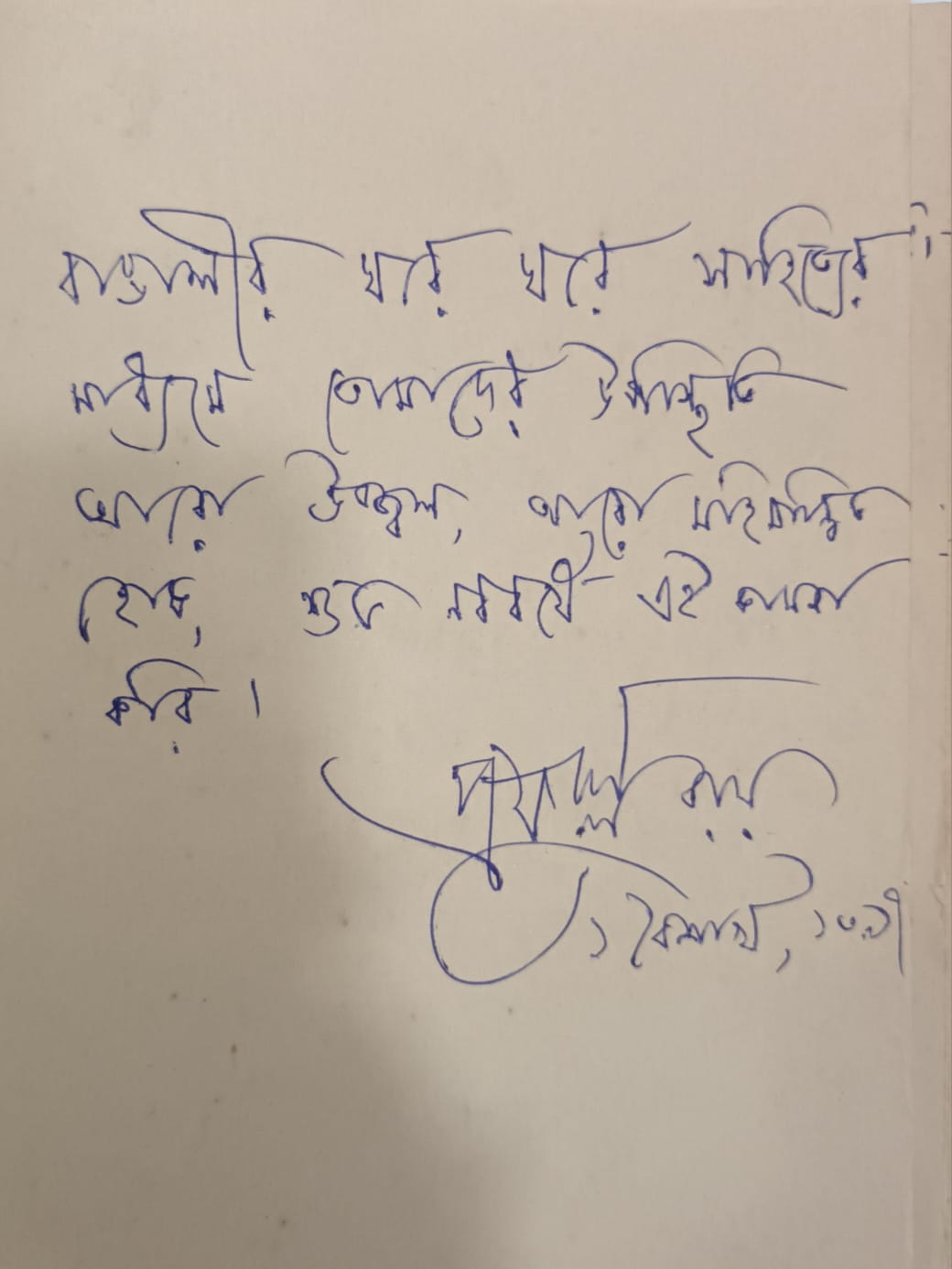

তখন আড্ডার আসরে দেখতে পেতাম পূর্ণেন্দু পত্রী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, তারাপদ রায়কে। নামের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকবে।আমার হাতও ততদিনে বোতল ছেড়ে অটোগ্রাফ সংগ্রহের নোটবুকে এসে জুটেছে। আগে সংগ্রহ করতাম ওই ঠান্ডা বোতলগুলোর ছিপি। ছিপির উল্টোদিকে একটা নরম রাবার থাকত। খুঁটে খুঁটে ওগুলো তুলতাম। আর তাতে থাকত নানা রকমের ছবি।পরে সংগ্রহ করতে শুরু করলাম লেখক জ্যেঠু ও লেখক পিসিদের সই। সঙ্গে নানারকমের মন্তব্য। মনে আছে উনিশশো ছিয়াশি সালে লেখক বিক্রমাদিত্য (আসল নাম অশোক গুপ্ত) আমাকে প্রথম একটি ক্যামেরা উপহার দেন। ২৪ রিলের সেই ক্যামেরা আমার সঙ্গী হয়ে গেল। পাশাপাশি ছবি তোলাও শুরু করে দিলাম।

একবার এক নববর্ষের দিনে প্রফুল্ল রায়কে এগিয়ে দিতে গিয়ে দেখতে পাই, দূরে একটা সাদা ঢোলা পাজামার উপর সাদা পাঞ্জাবি পরে একজন বেঁটে খাটো মানুষ এগিয়ে আসেন।যত কাছে এগিয়ে আসছেন তাঁর সেই শ্যামবর্ণ চেহারায় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ফুটে উঠছে। তরুণ মজুমদার।মুখোমুখি হলেন দুই ব্যক্তিত্ব – প্রফুল্ল রায় ও তরুণ মজুমদার। আড্ডার মেজাজে প্রফুল্ল রায় আবার ফিরে এলেন আসরে। ভেতরে তখনও চলছে জমাটি আসর। মধ্যমণি শঙ্খ ঘোষ, দেবেশ রায়, সমরেশ মজুমদার, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের সঙ্গে আবার যোগ দিলেন প্রফুল্ল রায় এবং সঙ্গে তরুণ মজুমদার।

শঙ্খ জ্যেঠুর হাতে তখন আমাদের নতুন পুস্তিকা ক্যালেন্ডার।‘যারা কবিতা লেখেনি কখনো’।শঙ্খ জ্যেঠু আমায় আস্তে করে বললেন, কোনও বাঙালিকে এই বইটি দিও না। আসরে সবাই হেসে উঠেছিল।

১৪২৫ সালের পয়লা বৈশাখ। শঙ্খ ঘোষ বললেন, ‘আমায় একবার একুশ শতকে যেতে হবে।’ তাঁকে একুশ শতকে পৌঁছে দিয়ে যখন ফিরছি, আমি আর সর্বানন্দদা, তখন দে’জ –এর একটু আগেই একটা গাড়ি এসে থামে আমার পাশে। এক বয়স্ক ভদ্রলোক কাচের বাইরে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, দে’জ পাবিলিশিংটা কোথায়? আমি হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিই, সামনেই। পরের কথাটায় আমি হকচকিয়ে যাই—‘ওখানে অপু আছে, একবার ডেকে দেবে?’ বিস্মিত অপু নিজেই নিজের পরিচয় দেয়। আরও বিস্মিত হই তাঁর পরিচয় পেয়ে। ‘আমি দিব্যেন্দু, দিব্যেন্দু পালিত’। সেদিন আমার খুব কষ্ট হয়েছিল, আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। জ্যেঠুর কাছে ভুল স্বীকার করে বলি, ‘জ্যেঠু আমি চিনতে পারিনি। আমি যে দিব্যেন্দু জ্যেঠুকে চিনতাম, ইনি তো তিনি নন। মাথায় একটা মস্ত টাক। ছোট্ট চেহারা গাম্ভীর্যপূর্ণ। এমনকী অসুস্থতার পরেও নানা সভা সমিতিতে বিশেষত বাংলা আকাডেমিতে দেখা হয়েছে। সেই দিব্যেন্দু জ্যেঠুকেও চিনতাম। কিন্তু ১৪২৫ এর আগের দু’বছরে যে দিব্যেন্দু জ্যেঠু হয়েছেন, তাঁকে চিনতে পারিনি। আর চিনতে না পারায় আবারও একটা ভুল করে বসি। তাঁকে বলে বসি, ‘জ্যেঠু চলুন না ভেতরে’। কোনও রকমের দরজা খুলে, পা দুটো নামিয়ে, দরজার মাথাটা ধরে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আমি তো হাঁটতে পারি না অপু, একবার সুধাংশুকে ডেকে দেবে? আমি তখনই ভেতরে এসে খবর দিতে ভেতরে থাকা সমস্ত লেখকরা বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। সেই মুহূর্তের কথা ভাবলে চোখে জলছবি হয়ে ফুটে ওঠে।

নববর্ষের দিনে আসর মাত করতে বুদ্ধ জ্যেঠুর মতো আর কাউকে দেখিনি। একটা ঢোলা পাজামা আর পেল্লাই সাইজের পাঞ্জাবি চাপিয়ে ঢুকতেন বুদ্ধদেব গুহ। একসময় ছড়ি ছাড়াই ঢুকতেন, পরে সঙ্গী হয়েছিল ছড়ি। নববর্ষে তাঁর পাঠিকারা সই নিতে এলে বলতেন, ‘এখন তো চোখে দেখি না, তবে চুমুর ডিসট্যান্সে এলে দেখতে পাই।’ তারপরেই ধরতেন মরমী কন্ঠে টপ্পা।আসরের গুঞ্জরণ নিমেষে থেমে যেত।

আমাদের লালখাতার পাতাগুলো উল্টাতে গিয়ে যেমন আনন্দ পাই, তেমনই মন খারাপও হয়ে যায়। ১৩৮৮ সালের পয়লা বৈশাখে, যখন শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখছেন – ‘সারা জীবন ধরে কে ছাপাবে- কে ছাপাবে বলে এই চিৎকার- ভালোবাসা- মন্দবাসা কে জানে? কে শক্তি? ঠিক তারপরেই সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় লিখছেন—‘মনে হলো মা সরস্বতীর/ নিজের ঘরে চলে এসেছি।’ আবার ১৩৯১ সালে ছড়ায় লিখে দেন পূর্ণেন্দু পত্রী – ‘আমাদের মোটাসোটা/ রয়েলটির হেতু/ দে’জ রোজ বড় হোক/ যেন কালকেতু।’ ১৩৯৫ সালে কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন, ‘স্বাগত/ তেরশো/ পঁচানব্বই/ লিখে যাও/ পড়ে যাও/ বই আর বই। বাংলার নতুন শতাব্দীতে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখছেন, ‘বঙ্গাব্দের এই চোদ্দশো/ শতকে/ বই প্রকাশের ক্ষেত্রে দে’জ এর/ মতো আর কে?’

লাল খাতার পাতা ওল্টাতে গিয়ে মন খারাপ হয়ে যায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে। ১৪০৭ সালে পয়লা বৈশাখে তিনি লিখছেন, ‘এখানে আসি এদিন। যতক্ষণ থাকি মনে হয়, এই প্রথম এলাম। বড় ভালো লাগে। এবার টুকুর (আমার মায়ের নাম)মাছের চপ আবার হল।সামনের বছর কি আসা হবে?’ আর আসতে পারেনি শ্যামল কাকু। এমনভাবেই ১৪১৩ সালের পয়লা বৈশাখে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ লিখছেন, ‘এবার পয়লা বৈশাখে আসতে পারলাম।সামনের বছর কি আসতে পারবো? জানি না। শুধু আশা, আসতে পারবো।’ পারেননি আসতে।বই পাড়ার নববর্ষের উৎসবে আর আসা হয়নি তাঁর।

যখন কোন সাংবাদিক আমায় জিজ্ঞেস করেন, ‘সেই স্বর্ণযুগ কি এখন বই পাড়ায় আছে?’ বলি আছে, সেই আগের মতনই আছে।সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।আসলে যখন এঁদের দেখি, ভগীরথ মিশ্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রচেত গুপ্ত, কুনাল বসু, প্রফুল্ল রায়, মনোজ মিত্র –দেখি আড্ডার জোয়ারে হাসি-কলরবের কোনও খামতি দেখি না।

বুঝি, বাঙালি জীবনে নববর্ষ তখনও ছিল, এখনও আছে, আগামী দিনেও থাকবে।বাংলা প্রকাশনার ঘরে এই আড্ডার আসর ততদিন থাকবে, যতদিন বাঙালি পাঠক থাকবেন, বাংলা ভাষায় লেখক থাকবেন।

ছবি ও চিঠি সৌজন্যে: অপু দে