গিরিবালা এক সুন্দরী যুবতী। স্বামী গোপীনাথের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। ছোটবেলাতে বালক বর। বালিকা বধূ। দুজনে মিলে সে এক সুখের সংসার। একই ছাদের নিচে থেকেও দুজনের মধ্যে চিঠি লেখালেখি চলত। গোপীনাথ স্ত্রীর লেখা প্রেমপত্র বন্ধুদের দেখাতে ভালবাসত। গোপীনাথের পিতার মৃত্যুর পর গোপীনাথ সম্পত্তির মালিক হয়। কাঁচাকাঠে যেমন ঘুণ ধরে তেমনি কাঁচা বয়সে প্রচুর টাকা হাতে এসে গেলে তার পরিণতি হয় ভয়ংকর। সঙ্গদোষে গোপীনাথের টাকা হাওয়ায় উড়তে শুরু করে। স্বামীর এমন সব খবর গিরিবালা পেতো তার দাসী সুধোর কাছ থেকে। সুধোর কাছ থেকে গিরি জানলো গোপীনাথ নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেছে মানভঞ্জন এর নাটকের নায়িকা লবঙ্গলতাকে দেখার জন্য। কৌতুহলবশত সুধোকে নিয়ে গিরি বক্স টিকিটে বসে ওই নাটক দেখে এলো। দেখলো নাটক, নায়িকা লবঙ্গ, স্বামীর উচ্ছ্বাস। একদিন রাত্রে গোপীনাথ গিরির কাছে আলমারির চাবি চাইল। গিরি চাবি দিল না। তখন একরকম জোর করে গিরির গয়না খুলে নিয়ে গোপীনাথ চলে গেল। লবঙ্গকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হলো গোপীনাথ। প্রবাসে থেকেও গোপীনাথ জানলো গান্ধর্ব থিয়েটার বন্ধ হয়নি। আগ্রহ মেটাতে একদিন গান্ধর্ব থিয়েটারের নতুন নাটকটি দেখে ক্লাইমেক্স সিনে গোপীনাথ মনোরমার ভূমিকায় অভিনেত্রীকে দেখে চেঁচিয়ে উঠে বলল ‘গিরিবালা’। সেইদিন গিরিবালা বুঝিয়ে দিল নারীর একক কর্তৃত্বের কথা, নারীর আত্মবিশ্বাসের কথা। রবীন্দ্রনাথ গল্পের নাম ‘মানভঞ্জন’।

প্রথম সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ওই গল্প নিয়ে প্রথম রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের চিত্ররূপ দেওয়া। পরিচালনা করেছিলেন নরেশ মিত্র। ১৯২৩ সালে ছবিটি মুক্তি পায়। ঠিক সাত বছরের মাথায় অর্থাৎ ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের ওই ‘মানভঞ্জন’ গল্পের চিত্ররূপ দিলেন মধু বসু। একই গল্পের অল্প সময়ের মধ্যে দুবার চিত্ররূপ একটি অভূতপূর্ব ঘটনাই বটে। তবে মধু বসু ছবির নাম বদলে করেছিলেন নায়িকার নাম অনুসারে। ছবির নাম রাখেন ‘গিরিবালা’। দুই শিক্ষিত পরিচালককে একই কাহিনি টানল কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, নারীর তেজ, সাহস, স্বনির্ভর হওয়ার সংকল্প ওই দুই পরিচালককে আকৃষ্ট করেছিল।

সবাক যুগের শুরুতেই ১৯৩২ সালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছবি পরিচালনা করতে এলেন। শান্তিনিকেতন থেকে টালিগঞ্জের নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে এসে ‘নটীর পূজা’র চিত্ররূপ দিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবে ‘নটীর পূজা’ রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প নয়। তবে এই মাধ্যমটির প্রতি রবীন্দ্রনাথ আর বোধহয় আকর্ষণ বোধ করেননি, তাই আর টালিগঞ্জে তিনি ফেরেননি। তবে চলচ্চিত্র জগতের বহু ব্যক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় যোগ ছিল।

১৯৪৮ সালের রবীন্দ্রনাথের ‘দৃষ্টিদান’ ছোটগল্পের চিত্ররূপ দিলে নীতিন বসু। তিনি দিকপাল পরিচালক। ক্যামেরায় আরেক দিকপাল রাধু কর্মকার। অন্ধ বোনের স্বামী যাতে আবার বিবাহ না করেন তাই ডাক্তার স্বামীর পিসির ভাসুরঝি হেমাঙ্গিনীকে অন্ধবোনের দাদা বিবাহ করেন। মর্মস্পর্শী গল্প। নায়ক-নায়িকা অসিতবরণ ও সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটির আরেকটি স্মরণীয় ঘটনা হল এই যে, উত্তম কুমার তখন উত্তম কুমার হননি। অরূপ কুমার বা অরুন কুমার নামে অভিনয় করে চলেছেন। তিনি এখানে অসিতবরণের ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

প্রযোজক হিসেবে তখন অসিত চৌধুরী অত্যন্ত জনপ্রিয়। পরিচালক তপন সিংয়ের কাছে রবীন্দ্রনাথের ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পটি নিয়ে হাজির হলেন। তখন তরুণদের হৃদয় জুড়ে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ। তপন সিংহ সম্মত হলেন। চিত্রনাট্য লিখলেন তপন সিংহ। সংলাপ লেখার দায়িত্ব নিলেন সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র। বালিকা মিনির জন্য মেয়ের সন্ধান চলতে লাগল। পাওয়া গেল ঠাকুরবাড়ির মেয়ে শর্মিলা ঠাকুরের ছোট বোন টিঙ্কুকে। রহমতের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস যেন নিজেকে উজাড় করে দিলেন ঠিক তেমনি মিনির চরিত্রে টিংকু ঠাকুরও। রবীন্দ্রগল্পের চিত্ররূপ দিয়ে যে সম্মান তপন সিংহ পেলেন, তা তাঁকে উৎসাহিত করল। দ্বিতীয়বার তপন সিংহ ১৯৬০ সালে আরেকটি ছোট্ট গল্পের চিত্ররূপ দিলেন ‘ক্ষুধিত পাষাণ’। নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নায়িকা অরুন্ধতী দেবী। এছাড়া রাধামোহন ভট্টাচার্য ছবি বিশ্বাস ছিলেন। এই ছবিতে যে অশরীরীকে কেন্দ্র করে এই কাহিনি আবর্তিত, তাকে স্পষ্ট করে পর্দায় বারবার তুলে ধরাটা সমালোচকদের খানিকটা হতাশ করেছে। অতিপ্রাকৃতের রহস্য তেমনভাবে উপলব্ধি করা যায়নি। এই ছবিতে “যে রাতে মোর দুয়ার খানি ভাঙলো ঝড়ে” গানটির প্রয়োগ স্মরণযোগ্য হয়ে আছে।

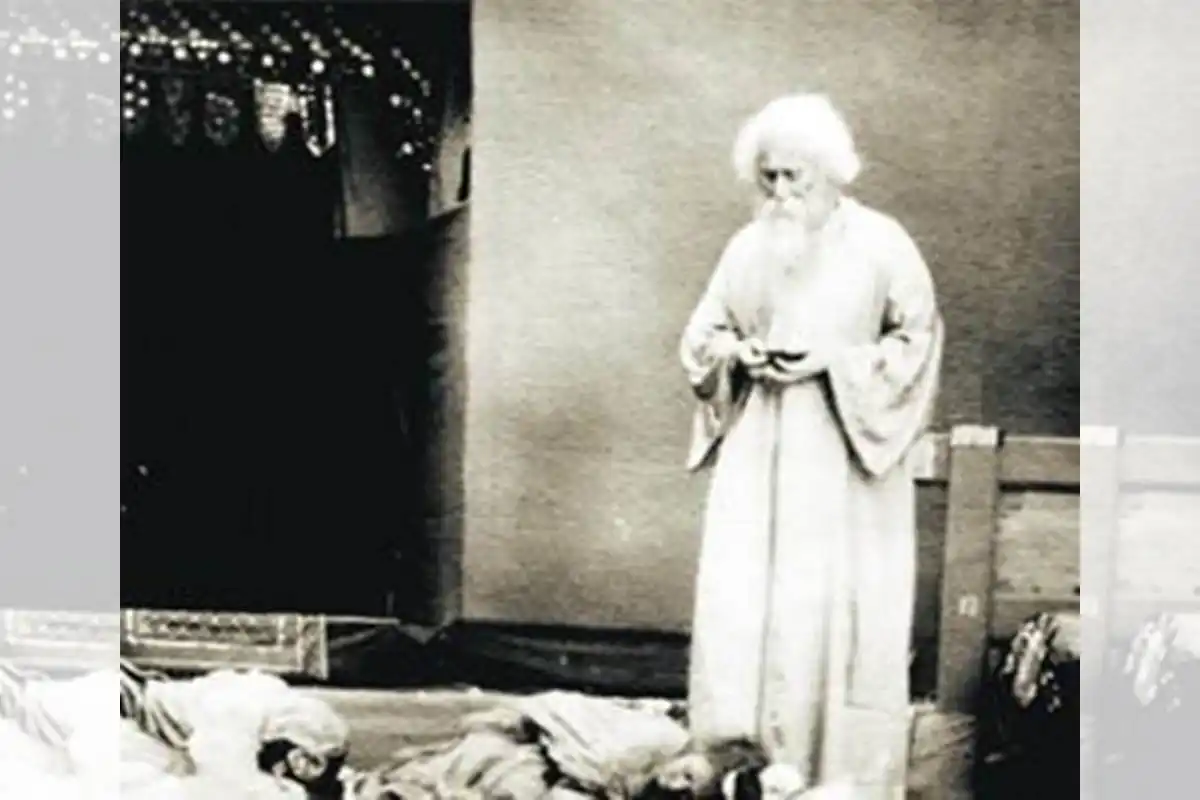

১৯৬০ সালে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের চিত্ররূপ দিতে এগিয়ে এলেন অগ্রদূতের বিভূতি লাহা। নাম ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’। বিভূতি লাহা যখন চিত্রনাট্য লিখছেন তখন উত্তম কুমার রাইচরণ চরিত্রে অভিনয় করার বাসনা প্রকাশ করলেন। উত্তমকুমারকে অগ্রদূতের পক্ষ থেকে জানানো হল, এত টাকা তো তারা দিতে পারবে না। উত্তম কুমার জানালেন তিনি টাকা চান না, রোলটি চান। উত্তমকুমার নিষ্ঠার সঙ্গে ওই চরিত্রে অভিনয় করলেন।

১৯৬১ সাল রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষের বছর। ওই বছরে তিনটি স্মরণীয় রবীন্দ্রগল্পকে একটি ফিল্মে ধরলেন বিশ্ববন্দিত পরিচালক সত্যজিৎ রায়। গল্প তিনটি হল ‘সমাপ্তি’, ‘পোস্টমাস্টার’, ‘মনিহারা’। ছবির নাম দিলেন ‘তিন কন্যা’। সমাপ্তির মৃন্ময়ী, পোস্টমাস্টারের রতন এবং মনিহারার মণিমালিকা হলেন যথাক্রমে অপর্ণা দাশগুপ্ত, চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার। বহু পুরস্কার ধন্য হল এই ছবি ‘তিনকন্যা’। রবীন্দ্র গল্প অন্য এক মাধ্যমেও আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো।

১৯৬৩ সালে অগ্রগামী গোষ্ঠী ‘নিশীথে’ গল্পের চিত্ররূপ দিলেন। জমিদার দক্ষিণাচরণের চরিত্রে উত্তমকুমার। তাঁর অসুস্থ স্ত্রীর চরিত্রের সুপ্রিয়া দেবী এবং জমিদারের দ্বিতীয় স্ত্রী ডাক্তারের কন্যা মনোরমার চরিত্রে নন্দিতা বসু। দর্শকমনে তেমন দাগ কাটতে পারেনি ছবিটি। সুপ্রিয়ার সেই আর্ত জিজ্ঞাসা ‘ওকে ওকে গো‘ প্রতি রাত্রে একটা অন্য অবহাওয়ার সৃষ্টি করলেও ছবিটি সামগ্রিকভাবে সার্থক রবীন্দ্রগল্পের চলচ্চিত্ররূপ হয়ে উঠতে পারেনি।

সত্যজিৎ রায় ১৯৬৪ সালে রবীন্দ্র গল্পের আবার চিত্ররূপ দিলেন। ছবির নাম ‘চারুলতা’। মূল কাহিনির নাম ‘নষ্টনীড়’। নাম ভূমিকায় মাধবী মুখোপাধ্যায় নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। তেমনি অমলের চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং ভূপতির চরিত্রে শৈলেন মুখোপাধ্যায়। সত্যজিৎ রায় সবাইকে অবাক করে কিশোর কুমারকে দিয়ে ওই ছবিতে ‘আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী’ গানটি গাইয়াছিলেন। এই ছবিটি অসংখ্য পুরস্কারে ধন্য এবং সত্যজিৎসৃষ্ট ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম সেরা ছবি ‘চারুলতা’ ।

পার্থপ্রতিম চৌধুরী ১৯৬৪ সালে রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প ও একটি কবিতা নিয়ে একটি ছবি করলেন।। ছবির নাম ‘সুভা ও দেবতার গ্রাস’। সুভার চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুর। শর্মিলা ঠাকুর যে কত অসাধারণ অভিনেত্রী তার প্রমাণ তিনি রেখেছিলেন বোবা সুভার চরিত্রে অভিনয়ে।

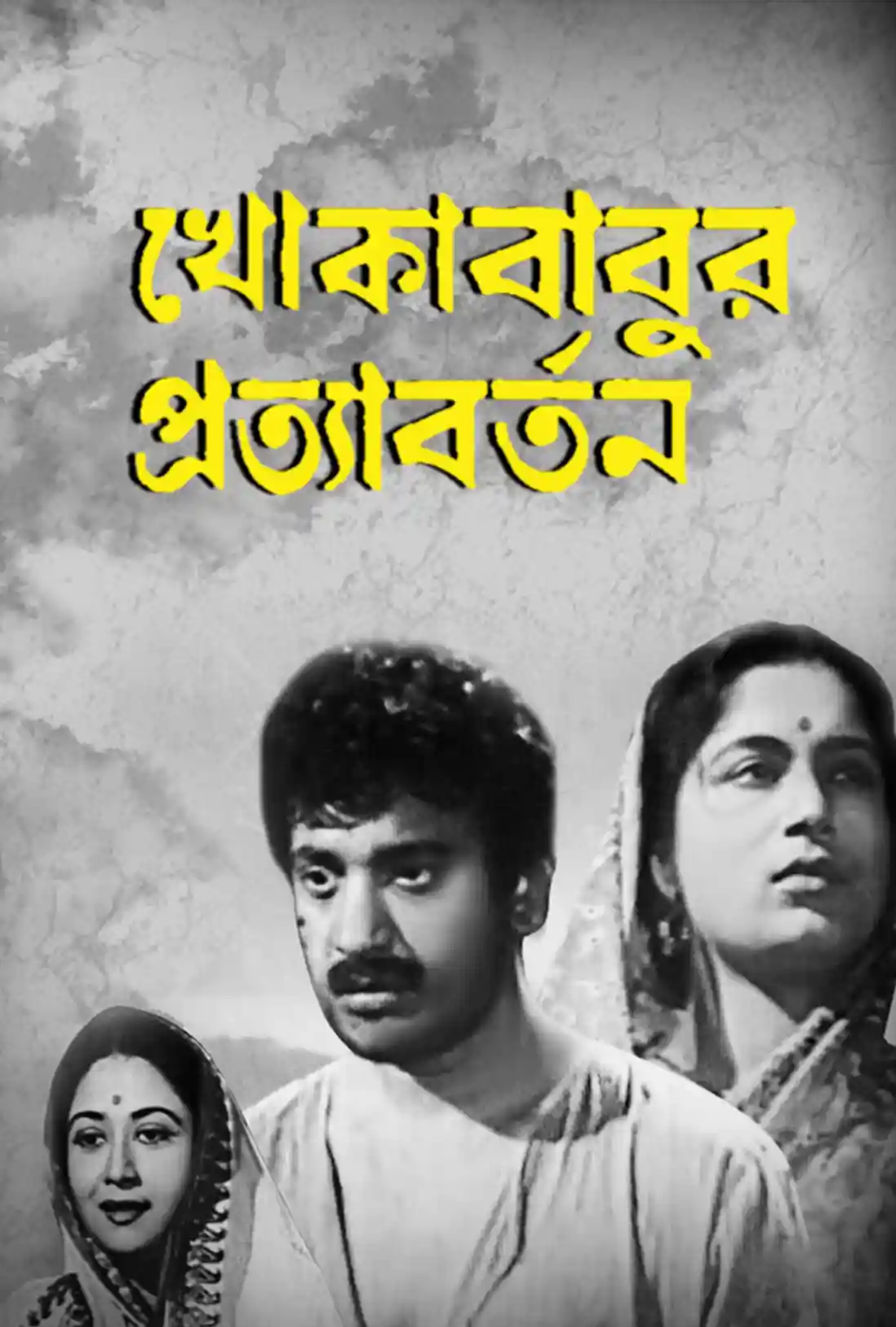

তপন সিংহ রবীন্দ্র ছোটগল্পের শেষ যে চিত্ররূপ দিয়েছেন তার নাম ‘অতিথি (১৯৬৫)। রবীন্দ্র সংগীতের পাশাপাশি তপন সিংহ আধুনিক গানের ব্যবহার করলেন এই ছবিতে। ‘মাঝে নদী বহেরে, ওপারে তুমি শ্যাম এপারে আমি’। সতীনাথ মুখোপাধ্যায় উৎপলা সেনের গানটিও জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল ।

পরিচালক স্বদেশ সরকার রবীন্দ্র গল্প ‘শাস্তি’র চিত্ররূপ দিলেন ১৯৭০ সালে। ছিদাম ,রুইদাস ,রাধা ও চন্দরা এই চারটি চরিত্রকে পর্দায় প্রাণবন্ত করে তুললেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, গীতা দে ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। গল্পের শেষে চন্দরা যখন ‘মরণ’ শব্দটি উচ্চারণ করছেন সেই অভিনয়ে সাবিত্রী যেন সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন।

১৯৭০ সালে অরুন্ধতী দেবী রবীন্দ্রনাথের ‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পের চিত্ররূপ দিলেন। নতুন একটি মুখ নিয়ে এলেন। তার নাম হাঁসু বন্দ্যোপাধ্যায়। শশীভূষণের ভূমিকায় স্বরূপ দত্ত। স্বামীর চরিত্রে শমিত ভঞ্জ। মান্না দে’কে দিয়ে ‘না চাহিলে যারে পাওয়া যায়’ রবীন্দ্রসঙ্গীতটি সুন্দরভাবে গাইয়েছিলেন পরিচালিকা।

অজয় কর রবীন্দ্র গল্পের চিত্ররূপ দিলেন। ছবির নাম ‘মাল্যদান’। যতীন (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়), পটল (সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়) এবং কুড়ানীকে( নন্দিনী মালিয়া) ঘিরে রবীন্দ্রনাথের যে মর্মস্পর্শী গল্প, তা অজয় কর আন্তরিকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হলেন।

বিদ্রোহিনী মৃণালকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখেছেন ‘স্ত্রীর পত্র’। ১৯৭৩ সালে সে গল্পের চিত্ররূপ দিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। মৃণালের চরিত্রের মাধবী মুখোপাধ্যায়, অসহায় বিন্দু চরিত্রের নবাগতা রাজেশ্বরী রায় চৌধুরী।

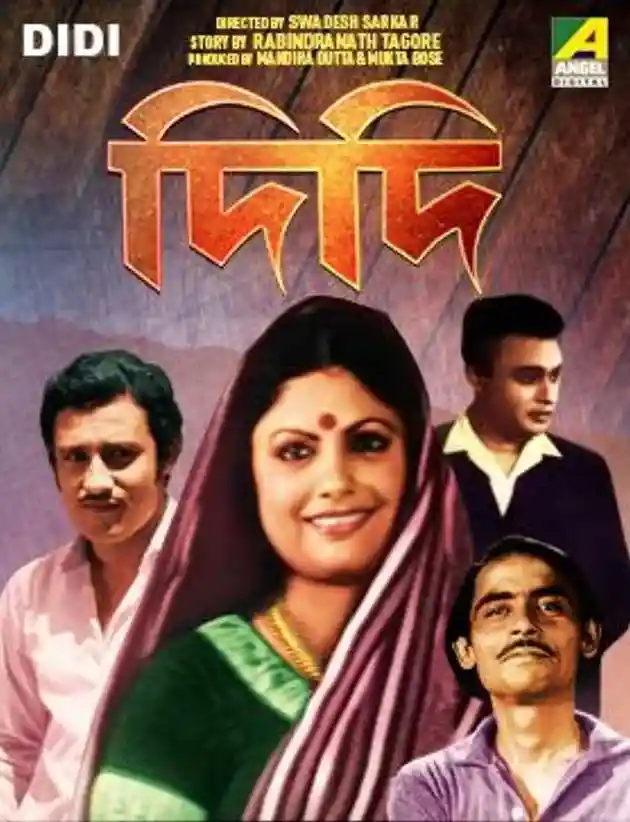

সাদামাটা আরেকটি ছবি পেলাম স্বদেশ সরকারের হাতে রবীনাথের ‘দিদি’গল্পের চিত্ররূপ(১৯৮৫)। নাম ভূমিকায় সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। ভাইয়ের চরিত্র পার্থ। ছবিটি একেবারেই চলেনি, চলার কথাও নয়।

বিশ্বভারতী কিছুদিন আগে পর্যন্ত সবকিছু তত্ত্বাবধান করত। এখন আর বিশ্বভারতীর কর্তৃত্ব নেই। তার উপর দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলে রবীন্দ্র ছোটগল্পের টেলিফিল্ম বানানোর প্রয়াসের বাড়বাড়ন্ত। বাঙালি যে আত্মঘাতী তা প্রমাণ করল ওই টেলিফিল্ম গুলোর মধ্য দিয়ে। নিয়মিত বাংলার ছবিতে সাহিত্যের বিসর্জন হয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্র ছোটগল্পের চিত্ররূপ যে পাওয়া যাবে না, তা বলাই বাহুল্য। তবে আমরা আশাবাদী। হয়তো আবার কোনও এক পরিচালকের হাতে রবীন্দ্র সাহিত্যের চিত্ররূপ দেখতে পাবো। কিছুদিন আগে রাজা সেনের পরিচালনায় পেলাম ‘ল্যাবরেটরি’। মন ভরল না। তাছাড়া সোহিনী চরিত্রে রবীনা ট্যান্ডন একেবারেই বেমানান। ‘মনিহারা’ গল্পের নব রূপ পাওয়া গেল ২০১৫ সালে। তা ভয়ংকর। যোগাযোগ, শেষের কবিতা, চোখের বালি, গোরা যখন পেয়েছি তখন রবীন্দ্র সাহিত্যের আরও চিত্ররূপ আমরা পাব, এই আশা এই মুহূর্তে করা যেতেই পারে।

উপন্যাসের চিত্ররূপের ক্ষেত্রে যে ছবিগুলির নাম উল্লেখ করলাম, তারা সকলেই একই গোত্রের হয়ে উঠতে পারেনি। সত্যজিত রায় যখন ‘ঘরে বাইরে’-এর চিত্ররূপ দিলেন সেই আমেজটা পাওয়া যায়নি, যা আমরা পেয়েছিলাম তাঁর ‘তিন কন্যা’ বা ‘চারুলতা’র ক্ষেত্রে। ‘চোখের বালি’তে ঋতুপর্ণ ঘোষ খানিকটা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন দর্শকদের, তার মূল কারণ তিনি ঋতুপর্ণ ঘোষ। তাছাড়া এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন বিহারীর চরিত্রে টোটা রায়চৌধুরী, মহেন্দ্রর চরিত্রে প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়, আশার চরিত্রে রাইমা সেন এবং বিনোদিনীর চরিত্রে ঐশ্বর্য রাই, রাজলক্ষ্মীর চরিত্র লিলি চক্রবর্তী। এইসব শিল্পীদের প্রাণবন্ত অভিনয় গুণে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবি চোখের বালি। কিন্তু একই কথা অবশ্য বলা যাবে না ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত ‘নৌকাডুবি’ সম্বন্ধে।