যুগে যুগে অধর্মের গ্লানি দূর করে মানুষের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর অবতাররূপে অবতীর্ণ হন৷ তাঁর অবতরণ আমাদের উত্তরণের জন্য৷ শ্রীরামকৃষ্ণ এ যুগের অবতার৷ শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর লীলাসঙ্গিনী৷ আর এই নতুন যুগের আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ৷ তিনি সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর যুগোপযোগী ব্যাখ্যাকার ও ভাষ্যকার৷

নারীশক্তির উদ্বোধন ভিন্ন জগতের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়৷ নারীকে কোন্ মর্যাদার স্থান দেওয়া যায়, তার পরিচয় স্বামীজি প্রত্যক্ষ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে৷ নারীমুক্তি, নারীস্বাধীনতা, নারীজাগরণ ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন এ যুগে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে৷ তিনি নারীকে তাঁর সর্বোচ্চ আসন— জগন্মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন৷ শৈশবে নিম্নবর্ণের ধনী কামারণিকে ভিক্ষামাতা করা, রানি রাসমণির দেবালয়ে কর্মস্বীকার, জগদম্বা ভবতারিণীকে আরাধ্যা বলে নির্বাচন, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মতো বিদুষী সাধ্বীকে গুরুরূপে বরণ, শ্রীমা সারদাদেবীকে ষোড়শীরূপে পূজা করে সকল সাধনার ফল তাঁর চরণে সমর্পণ, নহবতে শ্রীমাকে কেন্দ্র করে একটি নারীগোষ্ঠী তৈরি ইত্যাদি নারীশক্তি-উদ্বোধনের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের উৎসবক্ষেত্রে বলে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন চিহ্নিত হচ্ছে৷

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীর ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে বিশেষত সনাতন হিন্দুধর্মের সন্ন্যাসধারায়— যেখানে নারী-ভাবনা ও সংস্রব সম্পূর্ণভাবে ত্যাজ্য ও পরিহরণীয় ছিল সেখানে তিনি নবযুগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীকে সর্বোচ্চ আসনে উপস্থাপন করার অন্যতম পথিকৃৎ৷ সন্ন্যাসীসংঘের সংঘজননীরূপে তিনি শ্রীমা সারদাদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন৷ পৃথিবীর ইতিহাসে এটি বিরলতম ও নবীনতম সংযোজন৷ কী বিস্ময়কর, বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত! যে-সন্ন্যাসীসংঘের সঙ্গে নারীর বিন্দুমাত্র সংস্রব সর্বযুগেই ছিল অকল্পনীয়, সেই অভাবনীয় বিষয়টির যুগোপযোগী বাস্তবায়ন ঘটালেন তিনি৷ শ্রীমা সারদাদেবী রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা, বিশ্লেষক, সন্ন্যাসীসংঘের সংঘমাতা, মূল কর্ত্রী, সর্বোচ্চ আদালত৷ শুধুমাত্র রামকৃষ্ণ সংঘই নয়, সারদেশ্বরী আশ্রম এবং পরবর্তীকালে শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন— এই তিনটি প্রতিষ্ঠানেই সংঘজননী হলেন শ্রীমা সারদাদেবী— এক নারী৷ নারীজাগরণ, নারীউন্নয়ন, নারীমুক্তি, নারীস্বাধীনতা—এই যে নতুন দিগন্তের সদর্থক উন্মোচন, তা ‘মা’কে কেন্দ্র করেই ঘটবে৷ স্বামীজি লিখেছেন, ‘মাকে কেন্দ্র করে আবার জগতে গার্গী-মৈত্রেয়ীরা জন্মাবে৷’ আর তাঁকে কেন্দ্র করেই স্বামীজি নারীমঠ স্থাপনের সঙ্কল্প করেছিলেন৷ আত্মায় লিঙ্গভেদ নেই, মেয়েরাও সন্ন্যাস-গ্রহণ করতে পারবে৷ মেয়েরা স্বাধীন হবে, শিক্ষিত হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে৷ নারীর মধ্যেও সেই একই ব্রহ্মসত্তা বিরাজিত৷ সেই ব্রহ্মসত্তার বিকাশসাধন তারা পুরুষ-নিরপেক্ষ হয়ে আত্মচেষ্টার দ্বারাই করবে৷

শক্তির জাগরণ, তার স্বীকৃতি, সম্মান ভিন্ন সব নিস্ফল৷ ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ— এই শিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে স্বামীজি পেয়েছিলেন৷ তাই পুঁথিকর অক্ষয়কুমার সেন ‘শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি’-তে শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের স্তুতি করলে তাঁকে স্বামীজি স্মরণ করিয়ে দেন— ঠাকুরের স্তুতির সঙ্গে শ্রীমায়ের স্তুতি, শক্তির স্তুতি আবশ্যিক৷ কারণ, মহামায়া তুষ্ট হয়ে দ্বার না ছাড়লে ব্রহ্মজ্ঞান লাভও অসম্ভব৷ শিবানন্দ মহারাজকে চিঠিতে লিখেছেন স্বামীজি- ‘শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার নাই৷’

ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিক সাহিত্যের পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের একজন একনিষ্ঠ পাঠক ও বিশ্লেষক৷ তাঁর ইতিহাসচেতনা ও সমাজতাত্ত্বিক প্রজ্ঞায় তিনি অনুভব করেছিলেন যে, অতীত ভারত গৌরবময় ছিল, বর্তমান ভারত অবশ্য পড়ে গেছে, তথাপি ভবিষ্যৎ ভারত এমন গৌরবপূর্ণ হবে যে, জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে৷ পঞ্চমুখে তিনি অতীত ভারতের মাহাত্ম্যকে বর্ণনা করতেন, ভারতের গৌরববোধ শ্রোতাকে আপ্লুত ও অনুপ্রাণিত করত৷ অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়াই ছিল স্বামীজির ইতিহাসপ্রীতির অন্যতম কারণ৷ অতীতের মহিমা ও সদর্থক শক্তিগুলিকে গ্রহণ এবং দূর্বলতা ও নঞর্থক দিকগুলিকে পরিহার করতে ইতিহাস পরিমাপক ও দিঙ্নির্দেশক হিসাবে কাজ করবে— এই ছিল নতুন সভ্যতা গড়ার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রস্তাব৷ ভারতবর্ষ যতদিন না বৈদেশিক আক্রমণ ও বিধর্মীদের সংস্কৃতি ও ধর্মের আগ্রাসনের কবলে না পড়েছে, ততদিন ভারত-সভ্যতায় অসাধারণ নারীদের উপস্থিতির অভাব হয়নি৷ বৈদিক যুগে গার্গী মৈত্রেয়ীদের উল্লেখ রয়েছে৷ পৌরাণিক যুগে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, মদালসা, গান্ধারী, দ্রৌপদী, কুন্তী প্রমুখের উন্নত জীবনযাপন ভারতের ইতিহাসে চিরদিন অমলিন হয়েই থাকবে৷ বৌদ্ধযুগ-পরবর্তী গুপ্তযুগের সোনালি আভায় ভারতবর্ষ যে উজ্জ্বল ছিল, সামান্য ইতিহাসপাঠক মাত্রেই তা জানেন৷ দশম শতক থেকে একের পর এক বৈদেশিক শাসক-শোষকেরা অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন করে ধনরত্ন নিজেদের দেশে নিয়ে যায় এবং পরে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক দিক থেকে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ হয় দেশটি৷ সঙ্গে চলতে থাকে দেশীয় জমিদার, অভিজাত ও পুরোহিত শ্রেমির শোষণ ও নিপীড়ন৷ তারই পরিণামস্বরূপ ভারতের চূড়ান্ত পতন ও অবক্ষয়৷ বৈদিক যুগে মেয়েদের উপনয়ন ও গুরুগৃহে পাঠ নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল৷ পুরাণের নারীচরিত্রদের স্বীয় স্বীয় ব্যক্তিত্বের ঝলক ও চমক জ্ঞানী পুরুষদের পর্যন্ত স্তম্ভিত করেছে এবং এখনও করছে৷ মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পর ক্ষত্রিয়শক্তির চরম অবক্ষয় ভারতবর্ষের শৌর্যবীর্যের আধার ক্ষত্রিয়ত্বকে একেবারে শক্তিহীন করে ফেলে৷ এ যুগের পরেই পুনরায় ব্রাহ্মণত্বের আধিপত্য দেখা দিতে থাকে এবং স্মৃতির যুগ শুরু হয়৷ স্মৃতি-রচয়িতারা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনকে সংগঠিত ও সুদৃঢ় করার জন্য সে-যুগের প্রেক্ষায় সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করে একের পর এক স্মৃতি রচনা করতে থাকেন৷ এর ফলে সমাজ ও ব্যক্তি-জীবন কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব ও সামাজিক মেলবন্ধন শ্লথ হতে থাকে৷

তৎকালীন পতিত ভারতবর্ষের নারীজীবনের দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা-ব্যর্থতা, স্বামী বিবেকানন্দকে বারবার বিচলিত করেছে৷ পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর গর্ভধারিণীর সমস্যাসঙ্কুল জীবনসংগ্রাম তাঁকে সন্ন্যাসের পথ গ্রহণের সিদ্ধান্তকে পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল৷ ভারত-পরিব্রাজনের সময় ভগিনীর আত্মহত্যার সংবাদ তাঁর হৃদয়ে নিদারুণ বেজেছিল৷ শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর শ্রীমা সারদাদেবীর কোনও মাথা গোঁজার জায়গা ছিল না বলে তার একটা ব্যবস্থা করার জন্য বারবার গুরুভাইদের কাছে আর্জি জানিয়ে অন্তরের আকুলতা প্রকাশ করেছেন৷ শ্রীমায়ের জন্য তাঁর আজীবন চিন্তা ছিল৷ একটি চিঠিতে (১৮৯৪) লিখেছেন, ‘রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই৷ মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ!

এরপর শুরু হয় একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণ৷ এমন কোনও জাতি ও দেশ ছিল না যেখান থেকে শাসক-শোষকরা ভারতবর্ষে না এসেছে এবং তার ধনসম্পদ লুণ্ঠন না করেছে৷ সুদূর ম্যাসিডোনিয়া বা গ্রিস থেকে আলেকজান্ডার দি গ্রেট, মধ্যপ্রাচ্য, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে সুলতান, খিলজি, মোগল এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার উপনিবেশ গড়ে তোলে ভারতবর্ষে৷ একই সঙ্গে গোয়া ছিল পর্তুগিজদের উপনিবেশ এবং চুঁচুড়া-চন্দননগর ছিল ফরাসি উপনিবেশ৷ কয়েকজন বিধর্মী অত্যাচারী শোষক ও লুণ্ঠনবাজের নাম কোনও ঐতিহাসিকই অগ্রাহ্য করতে পারেননি, যেমন তৈমুর লং, নাদির শাহ, চেঙ্গিজ খান, মহম্মদ ঘোরী, রবার্ট ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস ইত্যাদি, যাদের এক-আধজনের নাম উচ্চারণেই ভারতীয় মায়েদের পক্ষে শিশুদের ঘুম পাড়ানোর জন্য যথেষ্ট ছিল৷ একাদিক্রমে বৈদেশিক আক্রমণ ভারতবর্ষের সামাজিক বুনিয়াদ একেবারে ধ্বংস করে ফেলল৷ শিল্প-সংস্কৃতি, বিদ্যাচর্চা, স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে গেল৷ যেখানে সম্পূর্ণ একটি দেশ বা জাতি প্রাণরক্ষার জন্য শতকের পর শতক ব্যস্ত থেকেছে, সেখানে উচ্চতর সংস্কৃতি বা জ্ঞানাভ্যাসের ধারা বজায় রাখা অসম্ভব বা বাতুলতামাত্র৷ কয়েক শতকের মধ্যেই ভারতসভ্যতার পতন বা অবক্ষয় অতি গহ্বরে নেমে এল৷ শুরু হলো আত্মরক্ষার পালা— পরদার যুগ, বোরখা ও অবগুণ্ঠনের যুগ তারই সূচনা করল৷ এ যুগটিই মধ্যযুগ তথা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলে ভারতে ইতিহাসে বর্ণিত৷

অনেক বিদ্বান, বোদ্ধা ও পণ্ডিত ভারতবর্ষের এই অধঃপতন বা অবক্ষয়ের জন্য ধর্ম, অভিজাত ও পুরোহিত শ্রেণির শোষণ ও অত্যাচার, জাতিভেদ প্রথার কুফল, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, সামরিক শক্তিহীনতা ইত্যাদি কারণকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন৷ উল্লিখিত সবকটি কারণই পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল, একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য৷ তথাপি এগুলি মূল কারণের শাখা-প্রশাখা মাত্র৷ মুখ্য কারণ বৈদেশিক আক্রমণ৷ স্বামীজি চেয়েছিলেন, প্রত্যকে বিজিত উপনিবেশ নিজেরা নিজেদের ইতিহাস রচনা করে প্রকৃত সত্যকে উদঘাটিত করুক৷ এ-বিষয়ে স্বামীজির অন্যতম একটি মৌলিক আবিষ্কার হল যে, প্রত্যেক জাতির এক-একটি নিজস্বতা বা স্বকীয়তা রয়েছে— সমাজতত্ত্বের এই তত্ত্বটিকে তিনি ভারতের পতন প্রসঙ্গে জগতের সামনে অনেক আগেই উপস্থাপন করেছেন৷ তাঁর মতে, ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি বা প্রাণপাখি হল তার ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা৷ সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হওয়া ও সাম্রাজ্যবিস্তার কোনওদিনই ভারতের সভ্যতার এজেন্ডা ছিল না৷ ভারতবর্ষ তা কখনওই করেনি৷ তার সমস্ত শক্তি পুঞ্জীভূত হয়েছিল ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আবিষ্কার ও অনুভবের৷ প্রয়োজন ছিল সেই তত্ত্ব ও অনুভবপ্রসূত উচ্চতর সমাজদেহ তৈরি করা৷ সেইটেই ভবিষ্যৎ ভারত করবে— এই হল স্বামীজির আশা ও আকাঙ্ক্ষা৷

উপরিউক্ত আলোচনার যাথার্থ্য কিছুকাল আগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্পষ্টতর করবে৷ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে গত শতকের সাতের দশকে অসমে বিদেশি হঠাও আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলন, আটের দশকে কাশ্মীরে পণ্ডিত-বিদায় আন্দোলন এবং নয়ের দশকে পাঞ্জাবের তীব্র গণবিক্ষোভ প্রত্যকেটি রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রগতিকে ব্যাপকভাবে ব্যাহত করেছিল৷ অবস্থা স্বাভাবিক হতে শুরু করলেও পুরুষদের শিক্ষালয়ে যাওয়া ও পাঠাভ্যাস নেওয়ার অনুকূল অবস্থা তৈরি হয়৷ একটি স্বাধীন দেশে এক কী দুই দশকের গণবিক্ষোভ বা আন্দোলনে নারীদের স্বাধীনতা ও শিক্ষা এভাবে গতিহীন হয়ে পড়লে শতকের পর শতক বিদেশি আক্রমণ ভারতবর্ষের নারীসমাজকে যে অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পর্দানসীন ও প্রগতিহীন করবে, তা সম্যক উপলব্ধি করতে ইতিহাস বা সমাজতত্ত্বের মেধাবী গবেষক হওয়ার প্রয়োজন হয় না৷

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি বিশিষ্টতা হল, যে কোনও সমস্যা যা তাঁকে তাড়িত করেছে সে-বিষয়ে তাঁর জীবনে বিস্তর অভিজ্ঞতা ছিল এবং তাই তিনি সমস্যার মূলে গিয়ে তার সমাধানে পথনির্দেশ করতে পেরেছেন৷ তৎকালীন পতিত ভারতবর্ষের নারীজীবনের দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা-ব্যর্থতা, স্বামী বিবেকানন্দকে বারবার বিচলিত করেছে৷ পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর গর্ভধারিণীর সমস্যাসঙ্কুল জীবনসংগ্রাম তাঁকে সন্ন্যাসের পথ গ্রহণের সিদ্ধান্তকে পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল৷ ভারত-পরিব্রাজনের সময় ভগিনীর আত্মহত্যার সংবাদ তাঁর হৃদয়ে নিদারুণ বেজেছিল৷ শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর শ্রীমা সারদাদেবীর কোনও মাথা গোঁজার জায়গা ছিল না বলে তার একটা ব্যবস্থা করার জন্য বারবার গুরুভাইদের কাছে আর্জি জানিয়ে অন্তরের আকুলতা প্রকাশ করেছেন৷ শ্রীমায়ের জন্য তাঁর আজীবন চিন্তা ছিল৷ একটি চিঠিতে (১৮৯৪) লিখেছেন, ‘রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই৷ মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হলে কি ঘোড়ার ডিম হবে!… আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা৷’ পরিব্রাজকরূপে ভারত-পরিক্রমার সময় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে স্বামীজি নতুনভাবে ভারতবর্ষকে জেনেছেন, ভারতবর্ষের দূরাবস্থা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন এবং তার পুনরুদ্ধারের উপায় নির্দেশ করেছেন৷ স্বামীজি ঘোষণা করেছেন, ভারতের দুই মহাপাপ— মেয়েদের পায়ে দলানো, আর ‘জাতি জাতি’ করে গরিবগুলোকে পিষে ফেলা৷’ স্বামীজি জানতেন, একটি জাতির দুর্বলতা, অবক্ষয় বা পতনের কারণ যেটি, সেটি রোধ করতে পারলেই দেশ বা জাতির অভ্যুদয় বা উত্থান ঘটবে৷ তাই দেশের পুনরুজ্জীবনের জন্য সাধারণ মানুষ ও নারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমে জাগরণের পথনির্দেশ করলেন৷

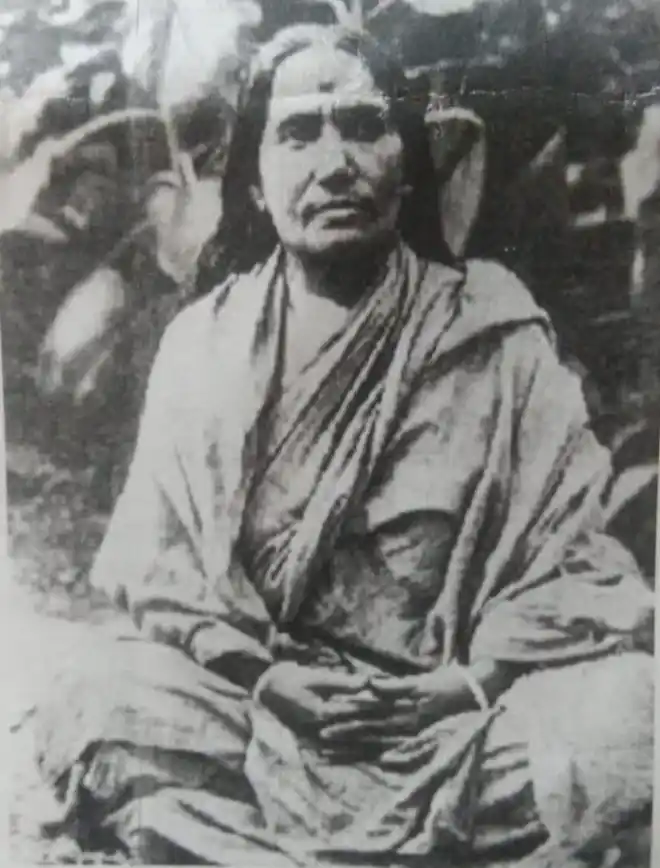

শ্রীরামকৃষ্ণ,তাঁর জীবদ্দশাতেই যেমন একদিকে একদল ত্যাগী সন্তান তৈরি করে গেছেন অপরপক্ষে একটি গৃহীভক্তের গোষ্ঠী রেখে গেছেন৷ আবার শ্রীমাকে কেন্দ্র করে নহবতে একটি নারীভক্তের সমাবেশ ঘটেছিল৷ এঁরা প্রত্যেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে নিজেদের জীবন গড়ে তুলে জগৎসমক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে রয়েছেন৷ প্রত্যকেটি জীবন মৌলিকতা ও অনন্যতায় ভরপুর৷ নারীভক্তের মধ্যে গৌরীমার বিশিষ্টতা অতুলনীয়৷ সেকালেই তিনি একান্ত ঈশ্বরমুখী জীবনযাপনের জন্য সংসার ত্যাগ করে পাহাড়ে-পর্বতে, তীর্থাদি দর্শন করে বেড়াতে লাগলেন৷ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের পরেও তিনি হিমালয়ে বাকি জীবন ঈশ্বরসাধনায় কাটাবেন বলে ঠাকুরকে জানালে ঠাকুর তাঁকে আদেশ করেছিলেন এদেশের মেয়েদের জন্য কিছু কাজ করতে৷ ঠাকুর বলেছিলেন, ‘না গো না, এই শহরে বসে কাজ করতে হবে৷ সাধনভজন ঢের হয়েছে— এবার এই জীবনটাকে মায়ের সেবায় লাগা, ওদের বড় কষ্ট!’ অন্য সময়ে বলেছিলেন, ‘আমি জল ঢালছি, দুই কাদা চটকা৷’ একথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো গৌরীমা কাজ করবেন আর ঠাকুর তাঁর পিছনে থাকবেন৷ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর গৌরীমা পুনরায় দীর্ঘদিন কঠোর তপস্যা করে ফিরে কলকাতায় মেয়েদের জন্য সারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে এদেশের মেয়েদের জাগরণের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেন৷ স্বামীজি চেয়েছিলেন সমাজ গঠনে পুরুষের সঙ্গে নারীকেও সমদায়িত্ব নিতে হবে এবং নারীকে তার অংশীদার হওয়ার জন্য উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে৷ তিনি লিখেছের্ন ‘একপক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে৷’

তৎকালে বাল্যবিধবা প্রথার কুফলস্বরূপ সমাজে বিধবাদের সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হত৷ বৈধব্য নারীজীবনের এক চরম অভিশাপ বলেই পরিগমিত ছিল৷ শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসা বালবিধবা লক্ষ্মীদিদি, গোপালের মা, যোগীনমা এবং গোলাপমায়ের জীবনে অভিশপ্ত বৈধব্য তাঁদের ভগবদমুখী জীবনযাপনের অনুকূল এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করে আশীর্বাদ হয়ে উঠেছিল৷ তাঁদের জীবনগুলি ভবিষ্যতের নারীমানসের বিরহবিষণ্ণতা কাটানার পক্ষে অনন্য নজির হয়ে চিরদিন নারীকে পথ দেখাবে৷ স্বামী বিবেকানন্দ এঁদের সঙ্গে শ্রদ্ধা সম্ভ্রমমিশ্রিত মজা, রঙ্গরস ও আদর-আব্দারের মধ্য দিয়ে উক্ত জীবনগুলির গভীরতা অনুভব করেছিলেন৷ সে-সময়ে স্বামীজির কর্মসূচির বাস্তবায়নে লোকবল কিছুমাত্র না থাকায় আপাতত অশিক্ষিতা বিধবাদের নারীজাগরণের সহায় হতে আহ্বান জানান৷ কটি চিঠিতে (১৮৯৪) লেখেন: ‘গৌর-মা, যোগীনমা, গোলাপমা কি করছেন?’ অর্থাৎ তাঁদের তৎকালীন অশিক্ষিতা নারীদের ধর্মোপদেশ, গৃহকর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা দিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলতে অনুরোধ করছেন৷ অন্য একটি চিঠিতে (১৮৯৪) লিখলেন, ‘আমাদের মাতৃকাগণ বেঁচে বর্তে আছে তো? গৌর-মা কোথা? এক হাজার গৌর-মার দরকার— ঐ noble stirring spirit (মহান ও উদ্দীপনাময় ভাব)৷’

তিন জননী বিবেকানন্দের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল— গর্ভধারিণী, শ্রীমা সারদাদেবী এবং দেশমাতৃকা৷ গর্ভধারিণীর কাছ থেকে ছেলেবেলায় শিখেছিলেন জীবনের ভিত্তিস্বরূপ ভারতবর্ষের নীতিকথা, পুরাণের গল্প আর ইতিহাস৷ এই গুণাবলির প্রকাশ দেখে বিদেশি অনুরাগীরা— ওলিবুল, ম্যাকলাউড, ক্রিশ্চিন ও নিবেদিতা বিস্মিত হলে স্বামীজি জানিয়েছিলেন এই সমস্তর জন্য তিনি তাঁর গর্ভধারিণীর কাছে ঋণী৷ এঁরা স্বামীজির মাকে একটি সংবর্ধনাসূচক চিঠি লিখেছিলেন এবং তাঁকে দর্শনের অভিলাষ জানিয়েছিলেন৷ শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে তিনি দেখেছেন অনায়াস প্রজ্ঞার বিচ্ছুরণ ও বেদান্তের ব্যবহারিকতা৷ গর্ভধারিণী ও শ্রীমায়ের জীবন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানরাশি স্বামীজির একত্রিত করে নিয়োজিত করেছেন দেশমাতৃকার উজ্জীবন ও সেবায়৷

স্বামীজি চাইতেন যে কোনও সমস্যার মূলে গিয়ে তার সমাধান করা, ক্ষতস্থানে ফুল বিছিয়ে ক্ষণিকের সংস্কারের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না৷ মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে নিজেদের ভালমন্দ বিবিক্ত করার অধিকারটুকু অর্জন করিয়ে স্বাবলম্বী করলেই বৈধব্যের যে উৎস বাল্যবিবাহ সেটি রুদ্ধ হবে৷ আর একবার বাল্যবিবাহ রোধ হলে বিধবাদের সংখ্যাধিক্য ঘটবে না৷ অধিকন্তু কৌলিন্যপ্রথার মতো কুপ্রথার প্রতি তীব্র কশাঘাত করতেও স্বামীজি ছাড়েননি৷ শিষ্যকে অগ্নিবর্ষণ করেছেন, ‘মেয়েদের তোরা এখন যেন কতকগুলি manufacturing machine করে তুলেছিস!’

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের নারীদের স্বাধীনতা, স্বাবলম্বন, পরহিতচিকীর্ষা, উদারতা জ্ঞান ইত্যাদির বহুল প্রশংসা করেছেন৷ চিঠিতে লিখেছের্ন ‘এদেশে মেয়েরাই আমাদের জন্য সব করে৷ এরা গুণে সরস্বতী, রূপে লক্ষ্মী৷’ নিজে দেশের মেয়েদের লাঞ্ছনা, দূরবস্থা তাঁকে অবিরাম ভাবিয়েছে ও বিচলিত করেছে৷ চেয়েছেন শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমে তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্বকে ফিরিয়ে দিতে হবে৷ মেয়েরা স্বাধীন হবে, স্বাবলম্বী হবে, নিজের পায়ে নিজেরা দাঁড়াবে৷ পুরুষ-নিরপেক্ষ হয়ে নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করবে৷ বলেছেন, এদের শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও, তারপর নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে৷’ পাশ্চাত্যের নারীদের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের মেয়েদের দুর্দশা প্রসঙ্গে হরিপদ মিত্রকে লিখলেন (১৮.১২.১৮৯৩)# “আমরা কি করি? আমার মেয়ে ১১ বৎসরে বে না হলে খারাপ হয়ে যাবে! আমরা কি মানুষ, বাবাজী? মনু বলেছেন, ‘কন্যাপ্যবেং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ’—ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করে বিদ্যাশিক্ষা হবে, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে৷ কিন্তু আমরা কি করছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো? তবে আশা আছে৷ নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না৷”

নারীসমস্যার সমাধানে স্বামীজির অন্যতম অভিনবত্ব এই যে, পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত ও উপদিষ্ট নারী আন্দোলনে স্বামীজির সায় ছিল না৷ অন্তর্নিহিত দেবত্ব ও পূর্ণতা সকলের স্বরূপগত অধিকার৷ সেই বলে প্রত্যকে নারী কোনওপ্রকার পুরুষ-নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে স্বীয় সমস্যার মোকাবিলা করবে—এই স্বামীজির অভিমত৷ পুরুষ সমাজ-সংস্কারকদের নারীসমস্যার সমাধানে আগ্রহী হতে দেখে সোচ্চারে তিনি বলেছিলে: ‘হাত উঠাও, তুমি কে নারীদের সমস্যার সমাধান করতে চাও? তাদের শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও, তারা নিজেরাই নিজেদের ভালমন্দ বুঝে নেবে৷’ বিধবা-বিাহ প্রবর্তন প্রসঙ্গে স্বামীজির সারপূর্ণ আপাত ব্যঙ্গোক্তি মূল সত্যের চিরকালীন উদ্ভাস ঘটিয়েছে, ‘আমি কি একজন বিধবা যে বিধবাদের পুনরায় বিবাহ হবে কী না, তা নিয়ে মত প্রকাশ করব! একটি সমাজ বা সভ্যতার উন্নতি বিধবাদের স্বামীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে না৷’ স্বামীজি চাইতেন যে কোনও সমস্যার মূলে গিয়ে তার সমাধান করা, ক্ষতস্থানে ফুল বিছিয়ে ক্ষণিকের সংস্কারের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না৷ মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে নিজেদের ভালমন্দ বিবিক্ত করার অধিকারটুকু অর্জন করিয়ে স্বাবলম্বী করলেই বৈধব্যের যে উৎস বাল্যবিবাহ সেটি রুদ্ধ হবে৷ আর একবার বাল্যবিবাহ রোধ হলে বিধবাদের সংখ্যাধিক্য ঘটবে না৷ অধিকন্তু কৌলিন্যপ্রথার মতো কুপ্রথার প্রতি তীব্র কশাঘাত করতেও স্বামীজি ছাড়েননি৷ শিষ্যকে অগ্নিবর্ষণ করেছেন, ‘মেয়েদের তোরা এখন যেন কতকগুলি manufacturing machine করে তুলেছিস!’

পুরুষ নিয়ন্ত্রিত আন্দোলন, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি যে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সমাজে কার্যকরীরূপ নিতে পারেনি, সেকথা পরিশেষে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন আন্দোলনের একচ্ছত্র সংস্কারক স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আইন-প্রণয়নের পরেও যখন বিধবারা এবং তাদের বিবাহ করতে পুরুষেরা স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়নি, বিদ্যাসাগর অনুভব করেছেন—সমাজক্ষেত্রকে প্রথমে উপযুক্ত করে প্রস্তুত না করে যতই আইন প্রণয়ন করা হোক না কেন তা কখনওই সমাজে দীর্ঘস্থায়ী ফল প্রদান করতে পারে না। তাই পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের গতিকে ফিরিয়ে দিলেন শিক্ষাবিদের ভূমিকায়। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগর নারীমানসের দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই বিশাল প্রতিভার অধিকারী হয়েও পাণ্ডিত্য প্রকাশক ভারী ভারী দর্শনগ্রন্থ রচনার দিকে মনোনিবেশ না করে বাঙালিকে পুনরায় শিক্ষার মূলভূমিতে নিয়ে আসার প্রচেষ্টায় ‘বর্ণপরিচয়’, ‘কথামালা’ ইত্যাদি রচনা করলেন। এখানেই বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব। ভুল বুঝে সঠিক পথটির সন্ধান জানানো। দেশে জ্ঞানের প্রদীপটি জ্বালা হল। এটিই একদিন সারাদেশের অন্ধকার দূর করবে। এখানেই বিদ্যাসাগরীয় প্রকল্পটি বিবেকানন্দীয় ভাবধারায় স্নাত হল। ‘শিক্ষা-শিক্ষা-শিক্ষা’’। একের পর এক বিদ্যালয় নির্মাণ ও বাংলার ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়মুখী করার জন্য বিদ্যাসাগরের অবদান ইতিহাস চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর নারীজীবনের দুঃখ-দুর্দশা মোছার যে প্রাণপাত চেষ্টা করে গেছেন আমরা তাঁর মহাপ্রাণতার ফলই ভোগ করে চলেছি— একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। নারীসমস্যার আলোচনায় বিদ্যাসাগর ব্যতীত বিশ্লেষণ চিরদিনই নিস্ফল থাকবে। স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগরের মহাপ্রাণতা যথার্থ অনুভব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : ‘শ্রীরামকৃষ্ণের পর যে মানুষটিকে আমি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা করি, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।’

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেরপ অপর একটি বিশেষত্ব হল—তাঁর সাফল্য, কৃতিত্বকে তিনি কখনও ব্যক্তিগত সাফল্য বা কৃতিত্ব বলে মনে করেননি, তাঁর জীবনের যে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচার, তার ক্ষেত্রে সেগুলি কতটা কার্যকরী হল, সেটিই ছিল তাঁর বিবেচ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে দায়স্বরূপ ভারতের ও জগতের কল্যাণসাধনাই ছিল তাঁর সকল প্রচেষ্টার মানদণ্ড। পাশ্চাত্যে যাঁরা তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে অনুরাগী হয়েছেন তাঁদের তাঁকে ভালবাসা বা অ্যাপ্রেসিয়েশনকেও তিনি উপরি উক্ত কাজে নিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। মিস ম্যাকলাউড একবার উল্লেখ করেছিলেন: “মেটারলিঙ্ক বলেছিলেন, ‘যদি তুমি কখনো কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকো, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করবে চোখের জলে নয়, তাঁর অভীপ্সিত কর্মযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিয়ে।” এ কাজটিই করেছিলেন ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড, ক্রিশ্চিন ও নিবেদিতা।

স্বামীজির পাশ্চাত্যে অভাবনীয় সাফল্যের পর যেভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করে নির্মম শত্রুতা করতে পর্যন্ত পিছপা হয়নি, তাঁদের নিষ্ঠুরতায় উদাসী সস্ন্যাসী মরমের তীব্র এক ঝলক সত্য বৈরাগ্যের চরম অনুভবে প্রকাশ করেছিলেন ওলি বুলকে লেখা একটি চিঠিতে : ‘আমার সাফল্যের দিনটি চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত হোক।’ ম্যাকলাউড স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : ‘আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?’ স্বামীজির দৃঢ় উত্তর : ‘ভারতবর্ষকে ভালবাস।’ ক্রিশ্চিন জানিয়েছিলেন : ‘স্বামীজির কম্বুকণ্ঠ থেকে যখন I-N-D-I-A – এই পাঁচটি অক্ষরের শব্দটি উচ্চারিত হত, তা যে শিহরণ আমাদের সমগ্র শরীরে ও মনে সঞ্চারিত করত, সেটি কোনও ভাষা দিয়ে আমি প্রকাশ করতে পারব না।’ নিবেদিতা লিখেছেন: ‘তিনি হয়ে উঠেছিলেন রক্তমাংসে গড়া এক ভারতপ্রতিমা।’ ভারতীয় নারীশিক্ষার পরিকল্পনায় নিবেদিতাকে আহুতি দেওয়ার আহ্বানটি স্মরণ করব স্বামীজির তাঁকে লেখা (২৯.৭.১৮৯৭) অবিস্মরণীয় একটি চিঠি থেকে? ‘এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের নারীসমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর— একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা— সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আজ প্রয়োজন।’ তাঁরা সকলেই ভারতবর্ষের সেবার জন্য এসেছিলেন। পরের অধ্যায়ের ইতিহাস সকলেরই কমবেশি জানা। তাই সে-বিষয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীমা সারদাদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে নিবেদিতা বাগবাজারে মেয়েদের স্কুল শুরু করলেন। শ্রীমা বিদ্যালয় উদ্বোধনের দিন প্রার্থনা জানিয়েছিলেন: ‘যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।’ স্কুল গড়া, ছাত্রী জোগাড়, স্থান সঙ্কুলান, অর্থসংগ্রহ বিষয়ে নিবেদিতার ত্যাগ, তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন ভারতবর্ষের নারীশিক্ষার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য উপাদান ও আকারস্বরূপ। স্বামীজি শ্রূরামকৃষ্ণের গৃহীভক্তদের তাঁদের মেয়েদের শিক্ষার জন্য নিবেদিতার স্কুলে পাঠানোর অনুরোধ জানান। স্বামীজির বিশ্বাস ছিল, প্রতিটি ঘরে মেয়েরা শিক্ষিত হলে তাদের উত্তরপুরুষ কখনওই অশিক্ষিত থাকে না। তাঁর মতে, একজন পুরুষ শিক্ষিত হয় শুধু নিজের জন্য। সেখানে একজন নারী শিক্ষিত হলে তার শিক্ষার ফল তার ছেলেমেয়েরা সকলেই পেয়ে থাকে। আর একবার নারীরা শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠলে সমাজের যে সমস্যা সমাধান করতে পাঁচশো পুরুষের পঞ্চাশ বছর লাগবে, সেই সমস্যার সমাধান পাঁচশো নারী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই করতে সক্ষম হবে।

বাগবাজার থেকে কিছুটা দূরে একজন সন্ন্যাসিনী মাতাজি একটি স্কুল শুরু করেছিলেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজি একদিন সেটি পরিদর্শন করতে যান। সেখানকার পঠন-পাঠন, নিয়ম-শৃঙ্খলা ইত্যাদি দেখে স্বামীজি সন্তোষ প্রকাশ করেন। Visitor’s Book-এ মন্তব্য লেখেন: ‘The movement is in the right direction.’ কেবলমাত্র পুরুষ শিক্ষকদের সম্বন্ধে বলেন যে, যত তাড়াতাড়ি তাঁদের বদলে শিক্ষিকা তৈরি করে নিয়োগকরা যায় ততই মঙ্গল।

স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকে সাধারণ মানুষ ও নারীর উদ্ধারক বলে নির্দেশ করেছেন। একটি চিঠিতে লিখেছেন: ‘He was the Saviour of women, Saviour of the masses, Saviour of the all high and low.’ অর্থাৎ, তিনি নারীজাতির উদ্ধারকর্তা, জনসাধারণের উদ্ধারকর্তা, উচ্চ-নীচ সকলের উদ্ধারকর্তা। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে প্রচুর সংখ্যক পতিতারা আসছেন দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্তদের মধ্যে একজন স্বামীজিকে তাঁর আপত্তি একটি চিঠিতে জানালে স্বামীজি উত্তরে লেখেন (২৩.৮.১৮৯৬): ‘বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পায় তো কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষপ্রকাশ; পুণ্যবানের জন্য তত নহে।’

সমাজের সর্বস্তরের নারীমানসের মুক্তির আকুতিতে অপরিসীম গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়ে গৈরিকবসনের সঙ্গে নারীজীবনের যে চিরকালীন দ্বন্দ্ব ছিল, সেটিকে আত্মত্বের অভেদ স্তরে উন্নীত করে স্বামী বিবেকানন্দ যে নতুন যুগের এক অভিনব প্রেক্ষার উন্মোচন ঘটালেন,তাতে তাঁকে চিরদিন জগতের নারীসমাজ নারীস্বাধীনতা, নারীমুক্তি ও নারীজাগরণের অগ্রদীত চিহ্নিত করবে— এ কথা বলাই বাহুল্য।

আন্তর্জাতিক নারীদিবস উপলক্ষে প্রবন্ধটি পুনঃপ্রকাশিত হল