কখনও কখনও আগামী ইতিহাসের পূর্বাভাস সুপ্ত থাকে অতীত ঐতিহ্যের গর্ভে। অতীতের ঘটনা পরম্পরায় থাকে ভবিষ্যতের ঘটমানতার সংকেত। যে সংকেত অনুমান করা যায় না কিন্তু কালের পরিবর্তনে অনুধাবন করা যায় ঠিকই। তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে যাত্রাপথের সংলগ্ন স্থানেই গড়ে ওঠা দিঘার আজকের জগন্নাখ মন্দির। যে মন্দিরের দ্বার খুলে প্রবেশ করা গেল আজ, কিন্তু যে মন্দিরে যাওয়ার পথ কাটা হয়েছিল বহু আগে শ্রীচৈতন্যের চরণরেণু ছুঁয়ে।কারণ আজকের পূর্ব মেদিনীপুরের নানা স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে চৈতন্যদেবের স্মৃতি।

সূচনা পর্ব থেকেই দিঘার নয়া জগন্নাথ মন্দির নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। কখনও এর নামকরণ নিয়ে, কখনও এর মূর্তি নির্মাণের উপকরণ নিয়ে। এসব বাদ দিয়ে এমন বিতর্কও উঠেছে যে, কেন হঠাৎ রাজ্যে সরকারি উদ্যোগে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছে দিঘা। দিঘা সারা দেশের মধ্যে না হলেও, অন্তত পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জন প্রিয় পর্যটনস্থল। উইক-এন্ডে কিংবা জেট সেট লাইফ স্টাইলের মধ্যে সামান্য কিছুটা অবসর পেলেই রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমান এখানে। এক কথায়, দিঘা সুন্দরীর নীল সমুদ্রের ডাকে সাড়া দিতে বাঙালির উৎসাহে কখনই খামতি ঘটেনি। এই সূত্র ধরেই নানা মহলে তির্যক প্রশ্ন উঠেছে মন্দির নির্মাণে দিঘার ধর্মীয় তথা স্থান মাহাত্ম্য আদতে কিছু কি আছে! বা বিনোদনমূলক এই পর্যটন কেন্দ্রে জগন্নাথ মন্দির বানানোর যুক্তিটাই বা কি? যেখানে প্রতিবেশি রাজ্য পুরীতেই রয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত জগন্নাথ মন্দির।

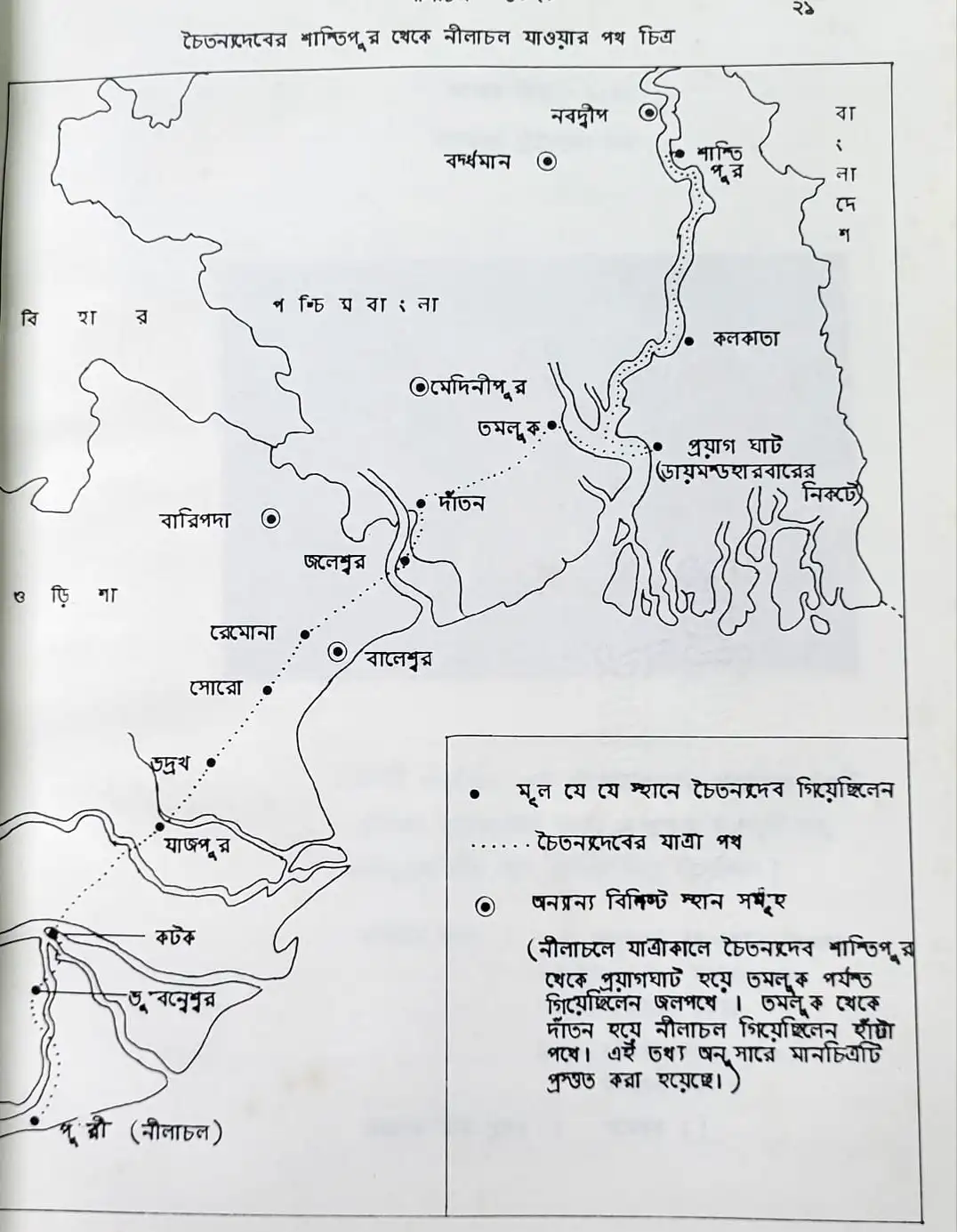

স্থান মাহাত্ম্যের বিষয়টি না হয় প্রথমে তলিয়ে দেখা যাক। এক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণের অভিমুখ হিসেবে চৈতন্যের গৃহত্যাগ নীলাচল যাত্রার পথেই কিছু সূত্রের সমাধান আমরা করব। পূর্ব পরিকল্পনামতো নিমাই ৯১৬ বঙ্গাব্দের (১৫১০ খ্রিষ্টাব্দ) ২৬ মাঘ ভোররাতে (রাত পোহালে ২৭ মাঘ)। গৃহত্যাগ করে প্রথমে আসেন শ্রীখণ্ডে বন্ধু নরহরির বাড়ি। শ্রীখণ্ড থেকে সদলে কাটোয়ায় এসে উপস্থিত হন। সেদিন ছিল ২৭ এ মাঘ। ২৯ মাঘ পূর্বাহ্নে তার মন্ত্রদীক্ষা হয়। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। দ্বাদশ অক্ষরের গোপাল মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হন। অজয় ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে কেশব ভারতীর আশ্রমে এই অনুষ্ঠান হয়। এই সময়ে সেখানে এলাকার অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। এরপর তাঁর নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী, সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য। পয়লা ফাল্গুন তিনি রাঢ়-ভ্রমণ শুরু করেন।

বৃন্দাবন দাস বলেছেন মহাপ্রভু তিন দিন ‘রাঢ়ভ্রমণ’ করেছিলেন। কারও মতে চারদিন তিনি রাঢ় ভ্রমণ করেছিলেন। পয়লা ফাল্গুন তিনি প্রথমে বলেন যে তিনি বক্রেশ্বর যাবেন। তখন তাঁর মধ্যে ভাবোন্মাদ অবস্থা শুরু হয়েছে। এই সময় তিনি বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রামে ইতস্তত দুদিন ঘোরাফেরা করেন। এরপর তিনি বীরভূম জেলায় প্রবেশ করেন। এই সময় বীরভূম জেলার কিছুটা পরিভ্রমণ করে হঠাৎই সিদ্ধান্ত বদল করে উত্তরদিকে যাত্রা করেন। এরপর তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করেন। যদিও তখন এই অঞ্চলের নাম ছিল কঙ্কগ্রামভুক্তি।

ওদিকে শচীদেবী জল গ্রহণ করাও বন্ধ করে দিয়েছেন তাই মিলে তাই সিদ্ধান্ত নিল শ্রীচৈতন্যকে নবদ্বীপে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু পার্ষদরা সকলেই জানে যে কেশব ভারতীর আদেশ আছে, সন্ন্যাস গ্রহণের পর আর জন্মভিটায় প্রবেশ করা যাবে না আর স্ত্রীমুখ দর্শন করা যাবে না। তখন সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নিমাইকে অদ্বৈত আচার্যের বাড়ি শান্তিপুরে নিয়ে যাওয়া হবে। শান্তিপুরে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য পৌঁছান। সেদিনই শচীদেবী সেখানে পৌঁছন। শান্তিপুরে সম্ভবত পাঁচদিন ছিলেন। কেউ বলে তিনদিন। অর্থাৎ ১৫ (কারও মতে ১২ ফাল্গুন) ফাল্গুন তিনি নীলাচল যাত্রা করেন।

রথযাত্রার আগে পুরীযাত্রা পূর্ব ভারতের ধর্মপিপাসু মানুষের কাছে খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। যদিও হাতিগুম্ফা লিপি থেকে জানা যায় যে কলিঙ্গরাজ খারবেলের আগে (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) থেকেই পুরীতে রথযাত্রা হত। একটা প্রবাদবাক্য বঙ্গদেশে চালু ছিল মধ্যযুগ থেকেই— ‘হাতে কড়ি পায়ে বল/তবে যাবি নীলাচল’। দীর্ঘপথ হাঁটতে হত। নৌকোতে অবশ্য অনেক টাকা খরচ হত।

শ্রীচৈতন্যের প্রথমে ইচ্ছা ছিল বৃন্দাবন যাবেন। কিন্তু বৃন্দাবন যাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। কারণ সেই সময়ের দিল্লির শাসনকর্তা ছিলেন সেকেন্দার শা। তিনি আফগান পাঠান। কবীরের এক ভক্তশিষ্য তার সামনে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলার ফলে তিনি তার মুণ্ডচ্ছেদ করেন। উত্তর ভারতে বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর হিন্দুমন্দির ও দেবমূর্তি তিনি ধ্বংস করেছিলেন। ফলে বৃন্দাবনে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করা চৈতন্যদেবের পক্ষে অনুকূল নয়– সম্ভবত এটা তিনি নিজে বুঝেছিলেন। সেই কারণে তিনি নীলাচল বা ওড্রদেশে স্থায়ীভাবে থাকতে চেয়েছিলেন। কেননা এই সমুদ্রতীরবর্তী এলাকা গৌড়ের সুলতান ও দিল্লির বাদশাহের অধিকারের বাইরে।

উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজা অনন্ত বর্মন একাদশ শতকে বর্তমান পুরীর জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করেন। দ্বাদশ শতক থেকেই এই মন্দির ও জগন্নাথক্ষেত্র সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই সময় থেকেই বঙ্গদেশের সাধারণ ধর্মপিপাসু মানুষেরা নীলাচল যাত্রা করত। উত্তরোত্তর এই খ্যাতি আরও বাড়তে থাকে। বিশেষত রথযাত্রার আগে পুরীযাত্রা পূর্ব ভারতের ধর্মপিপাসু মানুষের কাছে খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। যদিও হাতিগুম্ফা লিপি থেকে জানা যায় যে কলিঙ্গরাজ খারবেলের আগে(খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) থেকেই পুরীতে রথযাত্রা হত। একটা প্রবাদবাক্য বঙ্গদেশে চালু ছিল মধ্যযুগ থেকেই— ‘হাতে কড়ি পায়ে বল/ তবে যাবি নীলাচল’। দীর্ঘপথ হাঁটতে হত। নৌকোতে অবশ্য অনেক টাকা খরচ হত।

এই প্রসঙ্গে গবেষক ডা তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর ‘শ্রীচৈতন্যের পুরী যাত্রা পথ’ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণ্য গবেষনাপত্রে যে হদিশ দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, তিনটি মূল পথ ছিল বঙ্গদেশ থেকে পুরী যাবার –

১) দক্ষিণবঙ্গের তীর্থযাত্রীদের জন্যে আটিসারা (বারুইপুর) – ছত্রভোগ (জয়নগর-মজিলপুর) – তমলুক – নারায়ণগড় – দাঁতন – জলেশ্বর – ভদ্রক হয়ে পুরী।

২) পানিহাটি – আন্দুল (হাওড়া জেলা) – সাঁকরাইল – নিমকির খাল ধরে বাগনান – কোলাঘাট –পাশকুঁড়া – রঘুনাথবাড়ি – পিছলদা — নারায়ণগড় – বেলদা– দাঁতন– সুবর্ণরেখা ধরে –জলেশ্বর — রেমুনা – কটক হয়ে পুরী। মধ্যবঙ্গের লোকেরা এই পথ ব্যবহার করত। এই পথ অধিকতর সুগম ছিল। কিন্তু বেশির ভাগ নৌকাযোগে ছিল বলে ব্যয়বহুল ছিল। (হরিদাস দাস, শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ, পৃ – ৩৭)

৩) বর্ধমান –হাজিপুর – মেদিনীপুর – হরিহরপুর –কেশপুর– নারায়ণগড় – বালেশ্বর — নীলগড় – বৈতরণী – সাক্ষীগোপাল হয়ে পুরী। বর্ধমান, বীরভূম ও উত্তরবঙ্গের যাত্রীরা এই পথ ব্যবহার করত। সুলতান হোসেন শাহও এই পথ ব্যবহার করেতন। রেনেলের ম্যাপেও এই পথটি পাওয়া যায়। এই পথ ছিল হেঁটে। ফলে ‘পায়ে বল’ থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। আরেকটি পথ ছিল বঙ্গের পশ্চিমপ্রান্ত ও ঝাড়খণ্ড বরাবর। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া সহ আরও উত্তরের যাত্রীরা ‘ঝারিখণ্ড পথে’ই পুরী যেতেন। এই পথের প্রবেশদ্বার (পুরীর) ছিল কর্ণগড়।

দাঁতন থেকে সুবর্ণরেখা ধরে জলপথে জলেশ্বর গিয়েছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। সেখান থেকে প্রাচীন পথ ধরে পুরী পৌঁছেছিলেন সম্ভবত দোলপূর্ণিমার কয়েকদিন আগে। এই ইতিবৃত্ত থেকে স্পষ্ট যে, হালের পূর্ব মেদিনীপুরের নানা স্থান শ্রীচৈতন্যের পূণ্যস্মৃতি বিজড়িত। এই বিষয়টি তাঁর পুরী যাত্রার ইতিহাসের পরতে পরতে রয়েছে। সরাসরি দিঘার চত্বর হয়তো এই পথের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু ধরা যাক দাঁতনের কথা। সেটির সঙ্গে দিঘার দূরত্ব মাত্র ৪৮ কিলোমিটার। নিঃসন্দেহে পুরীর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মাহাত্ম্যের সাথে দিঘার তুলনা কোনোমতেই করা চলে না। কিন্তু চৈতন্যের যাত্রাপথের লাগোয়া দীঘায় নবনির্মিত স্থান মাহাত্ম্য নিয়ে তির্যক প্রশ্ন তোলাও অনুচিত হবে।

শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের বাড়িতে যে কয়দিন মহাপ্রভু ছিলেন তাদের মধ্যে স্থায়ী বাস ও পথ বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল, একথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় লোচন দাস ও বৃন্দাবন দাসের লেখায়। তাঁরা দুজনেই বলেন, চৈতন্য নিজেই সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি নীলাচলে থাকবেন। বৃন্দাবন জেনেছিলেন নিত্যানন্দের কাছ থেকে আর লোচন জেনেছিলেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের কাছ থেকে। নরহরি প্রত্যক্ষভাবে হুসেন শাহের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার দাদা মুকুন্দ, হুসেন শাহের ‘খাস হেকিম’ (চিকিৎসক) ছিলেন। নিত্যানন্দ দীর্ঘ কুড়ি বছরের ভারতভ্রমণে এইসব পথের নাড়ি-নক্ষত্র জানতেন। ফলে এদের সঙ্গে আলোচনা করেই চৈতন্যদের পুরীবাস ও যাত্রাপথ ঠিক করেন।

এই আলোচনার প্রেক্ষিতেই পানিহাটি – আন্দুল – সাঁকরাইল –নিমকির খাল দিয়ে যাত্রা করেননি তাঁরা। এই পথে প্রবল জলদস্যুর ভয় ছিল — এ কথা আমরা জানতে পারি। সেই সময়ে বর্ধমান-পথ ও আন্দুল-পথ নিরাপদ ছিল না, কেননা তার কয়েক মাস আগে ১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজীকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করেন প্রতাপ রুদ্র। প্রতাপ রুদ্র বঙ্গের হুগলি পর্যন্ত অধিকার করে নিয়েছিলেন এই সময়ে। ১৫১৪ খ্রিষ্ঠাব্দে পিছলদা (মেদিনীপুর জেলা) পর্যন্ত ছিল তার অধিকার এলাকা। অর্থাৎ বর্তমান হলদি নদীর পশ্চিমে মন্ত্রেশ্বর নদী (বর্তমানে লুপ্ত হয়েছে) পর্যন্ত তার সীমা ছিল।

মহাপ্রভু যখন যাত্রা করেন তখনও সেই যুদ্ধের রেশ কাটেনি। বর্ধমান-পথ দিয়ে যাওয়া একেবারেই সম্ভব ছিল না। কেননা এই সমগ্র পথের সমগ্র অংশ হুসেন শাহের অধিকৃত এলাকার মধ্যে ছিল। বাদশাহী সড়কের ধারে ‘ডাক অন্তর’ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন হোসেন শা। এর অন্যতম কারণ ছিল কিছু দূর অন্তর তার সৈন্যরা অস্থায়ী ডেরা করে থাকতে পারে। সেই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করেছেন বৃন্দাবন –

স্বভাবত রাজা মহাকাল যবন।

মহা তমগুণ বৃদ্ধি হয় ঘন ঘন।।

সে হুসেন শাহা সর্ব উড়িষ্যার দেশে।

দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে।।

ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।

ভাঙ্গিলেক কত শত করিল প্রমাদ ।

ফলে এই সময়ে বঙ্গদেশে একটি আতঙ্কের পরিবেশ ছিল। এই সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন নিত্যানন্দ, নরহরি প্রমুখ। এই কারণের যাত্রা ঘুরপথ দিয়ে করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। বাংলায় প্রবাদ ছিল – ‘সুপথ দূর ভালো’। সিদ্ধান্ত হল ‘দ্বারির জাঙ্গাল’ ( জাঙ্গাল অর্থে নদী বা খালের ধারে ধারে রাস্তা, সাঁকো বা বাঁধ) ধরে যাত্রা করা হবে। সেই সময়ে লিলুয়া থেকে গঙ্গার পাড় ধরে কালীক্ষেত্রে, সেখান থেকে আটিসারা হয়ে ছত্রভোগ। এই পথ ছিল। সেখান থেকে তমলুক হয়ে পুরী। এই পথক্রম ‘দ্বারির জাঙ্গাল’ নামে বিখ্যাত ছিল। দিয়েছিলেন। এই পথের অধিকাংশ ছিল জঙ্গলে পুর্ণ। এখনও এই পথের বা জঙ্গলের কিছু কিছু অংশ এই পথ রেখায় বিদ্যমান আছে।

চৈতন্যদেব সহ দলটি যাত্রা করে ১৫ ই ফাল্গুন তারিখে। কালীঘাট, আটিসারা, ছত্রভোগ, তমলুক, নরঘাট, কাপাসদহ নারায়ণগড়, দাঁতন ও এরপর জলেশ্বর। বাকি যাত্রাপথ তিন/চার দিনের। সে বছর তিনি দোল উৎসব নীলাচলে দেখেছিলেন। সে বছর দোল উৎসব ২৯/৩০ তারিখে ছিল। কৃষ্ণদাস বলেছেন –ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস।ফাল্গুনের শেষে দোল যাত্রা সে দেখিল।

উল্লেখ্য, চৈতন্য ছত্রভোগ থেকে গঙ্গা ও রূপনারায়ণ নদী পেরিয়ে তমলুকে গেলেন। ময়ুরধ্বজ বংশীয় রাজারা গড়ুরধ্বজ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এদের দৌহিত্র বংশীয় শ্রীমন্তরায় চৈতন্যদেবের সময়ে রাজা ছিলেন। ইনি চৈতন্যদেবকে উড়িষ্যা রাজ্যের সীমা পর্যন্ত অর্থাৎ মন্ত্রেশ্বর নদী পর্যন্ত যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। যদিও শ্রীমন্ত নিজেও প্রতাপ রুদ্রের করদ রাজা ছিলেন। চৈতন্য-পদধুলি-ধন্য বলে পরে এখানে বাসু ঘোষ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন পরে। তিনিই এখানে মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে মাধব দাস এখানে বাস করেন। এখানে প্রাচীন কাল থেকে অনেক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

এরপর চৈতন্য জীবনীকারেরা প্রায় সকলেই বলেছেন যে তিনি তমলুক থেকে রেমুনা গেলেন। এক কথায় সুবর্ণরেখারও নদী পথেই জলেশ্বর গিয়েছিলেন। জীবনীকারেরা সকলেই একমত যে মহাপ্রভু প্রথম নীলাচল যাত্রাকালে তমলুকে এসেছিলেন। তমলুক থেকে কাপাস বেড়িয়া – দক্ষিণ শ্রীকৃষ্ণপুর – বাসুদেবপুর – নরঘাটে নদী পার হয়েছিলেন। হাঁটাপথে নরঘাটে যান তিনি। সেখানে দানী কর্তৃক নদী (বর্তমান হলদি নদী) পার হন। সেই উপলক্ষে এখনও এখানে গৌর পূর্ণিমাতে উৎসব হয়। পূর্ণিমার কয়েকদিন আগেই তিনিই এই পথ দিয়ে পুরী গিয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ও চৈতন্য গবেষক মকবুল ইসলাম মনে করেন, ভক্তি রসের মধ্যে আর বিভাজন কোথায়? ভক্তের মনের আকুতিতেই তো যে কোনো স্থানই পুণ্যভূমি হয়ে উঠতে পারে। সেই দিক থেকে দেখলে আজকের দিঘা শুধু তো একটি পর্যটন কেন্দ্র নয়। দিঘার সমুদ্রসৈকত উঠছে আজ অগুনতি ভক্তের সমাগমে হয়ে উঠেছে এক পুণ্যভূমি।

১৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে দণ্ডপাটের বা দাঁতনের শাসক ছিলেন রায় রামানন্দের ভাই গোপীনাথ পট্টনায়ক। সম্ভবত মহাপ্রভুর নীলাচল যাত্রার (১৫১০ খ্রিষ্টাব্দ) সময়ে (এবং পরে যাওয়া-আসার সময়ে) তিনি এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। একে সেই সময়ে মালজ্যাঠা দণ্ডপাট বলা হত। কাঁথি, খেজুরি, ভগবানপুর থানা নিয়ে এই দণ্ডপাট বিস্তৃত ছিল। শোনা যায় বুদ্ধদেবের দাঁত এখানে রক্ষিত ছিল। মহাপ্রভু এখানে নিমডাল দিয়ে দাঁতন করেছিলেন। সেই প্রাচীন নিমগাছ নাকি এখনও আছে। তার পাশেই জগন্নাথ ও গৌর-নিতাই এর বিগ্রহ আছে এখনও। অন্নকুট মোচ্ছব হয় আজও। এখানে শ্যামলেশ্বর শিব ও একটি পাথরের ষাঁড় আছে। তার পা দুটি নাকি কালাপাহাড় ভেঙে দিয়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। এখানে এখন গোপীনাথ মন্দির ও চৈতন্যমঠ আছে। নিত্যসেবার ব্যবস্থা আছে এখনও।

মোট কথা, দাঁতন থেকে সুবর্ণরেখা ধরে জলপথে জলেশ্বর গিয়েছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। সেখান থেকে প্রাচীন পথ ধরে পুরী পৌঁছেছিলেন সম্ভবত দোলপূর্ণিমার কয়েকদিন আগে। এই ইতিবৃত্ত থেকে স্পষ্ট যে হালের পূর্ব মেদিনীপুরের নানা স্থান শ্রীচৈতন্যের পূণ্যস্মৃতি বিজড়িত। এই বিষয়টি তাঁর পুরী যাত্রার ইতিহাসের পরতে পরতে রয়েছে। সরাসরি দিঘার চত্বর হয়ত এই পথের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু ধরা যাক দাঁতনের কথা। সেটির সঙ্গে দিঘার দূরত্ব ৪৮ কিলোমিটার। নিঃসন্দেহে পুরীর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মাহাত্ম্যের সাথে দিঘার তুলনা কোনোমতেই করা চলে না। কিন্তু চৈতন্যের যাত্রাপথের লাগোয়া দীঘায় নবনির্মিত স্থান মাহাত্ম্য নিয়ে তির্যক প্রশ্ন তোলাও অনুচিত হবে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, দিঘার এই মন্দিরটিকে অন্য কোনও মন্দিরের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য তৈরি করা হয়নি। তার সাবুদ মেলে মন্দিরের স্থাপত্যের বিন্যাস থেকে। এই স্থাপত্যকলা যেন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রতিই অনাবিল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। কারণ এটি কলিঙ্গ স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত। এই মন্দিরের উচ্চতা ৬৫ মিটার (২১৩ ফুট)। রাজস্থানের পাহাড়ের বিখ্যাত বেলেপাথর দিয়ে তৈরি এই মন্দিরটি নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে। এর জটিল নকশা উপাদান এবং ভাস্কর্যের বিবরণ একাধিক রাজ্যের কারিগরদের কারুশিল্পকে প্রতিফলিত করে, অন্যদিকে সামগ্রিক বিন্যাস এবং অভিযোজন পূর্ব ভারতের আধ্যাত্মিক এবং স্থাপত্য এর ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ও চৈতন্য গবেষক মকবুল ইসলাম মনে করেন, ভক্তি রসের মধ্যে আর বিভাজন কোথায়? ভক্তের মনের আকুতিতেই তো যে কোনো স্থানই পুণ্যভূমি হয়ে উঠতে পারে। সেই দিক থেকে দেখলে আজকের দিঘা শুধু তো একটি পর্যটন কেন্দ্র নয়। দিঘার সমুদ্রসৈকত উঠছে আজ অগুনতি ভক্তের সমাগমে হয়ে উঠেছে এক পুণ্যভূমি।

চৈতন্যদেবের নীলাচল যাত্রাপথের চিত্র (কৃতজ্ঞতা – অধ্যাপক মকবুল ইসলাম)