প্রয়াত মহাকাশ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলেছেন, Life would be tragic, if it weren’t funny, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য আবিষ্কারে ব্যস্ত থেকেও তিনি মাটির পৃথিবীতে জীবনের রসসমুদ্রে অবগাহন করতে ভোলেননি৷ কেননা সেটাই ছিল তাঁর আকাশসন্ধানী অন্বেষার প্রেরণা৷ সেই জন্যেই বোধ হয় অবশেষে ব্ল্যাকহোল থেকেও তিনি পুনর্ভবের এক সঞ্জীবনী আবিষ্কার করেছেন৷ চাঁদের কলঙ্ক অপেক্ষা, ‘চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে’ আমাদের কবিকেও বেশি উদ্দীপিত করেছিল৷ বিশ্ববিশ্রুত কমেডিয়ান চার্লি চ্যাপলিনও বলেছেন, সেদিনটা নষ্ট, যেদিন হাস্যপরিহাস জীবন থেকে বাদ পড়ে গেল৷

আঁধার বিদীর্ণ করা চাঁদের উচ্ছলিত আলোর মতোই হাসির ধারা আমাদের জীবনের স্রোতকে উজ্জীবিত করে এসেছে৷ তাই দেখি হাসির উল্লাস, সেই কোন কাল থেকে বাংলা ও বাঙালির জীবনকে আন্দোলিত ও আনন্দিত করেছে৷ তারই প্রকাশ পাই এক কবিবাক্যে– এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গে ভরা৷ সত্যিই বঙ্গভঙ্গ থেকে ভঙ্গবঙ্গ, বাংলায় কত ভাঙাগড়া হল; কিন্তু হাসির স্রোত আজও সমানভাবে অব্যাহত৷

কবি অতুলপ্রসাদ সেন, তাঁর বাংলা ভাষা নিয়ে যে কথাটা লিখেছেন, –‘কী জাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে, গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা৷’ — এই গান যেমন বাঙালি জীবনের অঙ্গ, তেমনি দেখা যায় রঙ্গরসিকতাও বঙ্গ-জীবনের অঙ্গ৷ বাঙালি সমাজে হাসিঠাট্টার পরিসরটা কেবল ‘জামাই ঠকানো’তে সীমাবদ্ধ ছিল না, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছিল তার স্থান৷ মাঝি দাঁড় টানতে টানতে যেমন গান গাইত, তেমনি গাঙের উথালপাথালেও রঙ্গ-রসিকতার অভাব ছিল না৷ জীবনের সর্বক্ষেত্রে, কী মাঠে কাজ করতে করতে, আর কী কারুশিল্পে আখড়ায় হাসিঠাট্টার আমেজে শ্রমজীবন সঞ্জীবিত হয়ে উঠত৷ জীবনের কথা বলতে গিয়ে, জীবনের সেই সঞ্জীবনী হাসিই সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে ওঠে৷

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সামরিক পত্রে রঙ্গব্যঙ্গ রচনার প্রথম সূত্রপাত ঘটান৷ তারপর কবি ঈশ্বর গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর’ যদি সমাজজীবনের প্রতি তীব্র কটাক্ষে সংবাদপত্রে ব্যঙ্গ কবিতার সূচনা করে, তাহলে তারই উত্তরসূরী হিসেবে পাওয়া যায় ‘জ্ঞানান্বেষণে’ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ‘বঙ্গদর্শনে’ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গদ্য রচনার সম্ভার৷

জীবনের স্রোত যেমন এক জায়গায় থেমে থাকে না, তেমনি সাহিত্যের চর্চায় জীবনের প্রকাশও এক জায়গায় অবরুদ্ধ থাকে না৷ তাই তার রূপের পরিবর্তন ঘটে৷ গ্রাম্যজীবনের স্থূল মেঠো ঠাট্টা-রগড়ের থেকে শিক্ষিত মনের পরিশীলিত চর্চায়, সেটি তীক্ষ্ণ, ক্ষুরধার, বুদ্ধিদীপ্ত রসরঙ্গ হয়ে ওঠে৷ আমাদের মধ্যযুগের লোককথা, লোককাব্যে কবিগানের ভাঁড়ামিতে যে ধরনের স্থূল রঙ্গরসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তারই এক পরিশীলিত Witty সংস্করণ লক্ষ করি কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির সভাসদ গোপাল ভাঁড়ের মধ্যে৷ গোপালের মধ্যে দেখা যায় পুরনো যুগের রেশ ও নগরজীবনের আধুনিকতার এক সংমিশ্রণ৷

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক হাস্যরসের পদপাদ ঘটে, বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগের চাহিদা মেটাতে৷ নবজাগরণের কালে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয় ভাবধারার সংঘাতে, যে নব নব তরঙ্গের দোলা, সমাজজীবনে গভীর ছায়াপাত ঘটায়, তারই প্রতিক্রিয়ায় ও সমালোচনায় আধুনিক রঙ্গ-ব্যঙ্গের সূত্রপাত৷ স্বাভাবিকভাবেই মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলনে ও পত্রপত্রিকার আবির্ভাবে, ক্রমে সেই ধারাটি পুষ্ট হতে থাকে৷ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সামরিক পত্রে রঙ্গব্যঙ্গ রচনার প্রথম সূত্রপাত ঘটান৷ তারপর কবি ঈশ্বর গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর’ যদি সমাজজীবনের প্রতি তীব্র কটাক্ষে সংবাদপত্রে ব্যঙ্গ কবিতার সূচনা করে, তাহলে তারই উত্তরসূরী হিসেবে পাওয়া যায় ‘জ্ঞানান্বেষণে’ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ‘বঙ্গদর্শনে’ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গদ্য রচনার সম্ভার৷

বাংলায় যদি হাস্যরস, বা রঙ্গব্যঙ্গ নামে এই রসসাহিত্যকে মোটা দাগে চিহ্নিত করা হয়, ইংরেজি সাহিত্যে তার অশেষ প্রকাশ, ক্রমে বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করে৷ ইংরেজিতে নানান প্রকারে হাস্যরসকে বিশেষিত করা হয়; যেমন হিউমার, স্যাটায়ার, উইট, পান, ফান, আইরনি, ব্যানটর, ফার্স বা ক্যারিকেচার৷ প্রতিটি বিভাগেই প্রতিভাবান সাহিত্যিকরা তাঁদের রচনার উৎকর্ষ প্রকাশ করেছেন৷ আমাদের বাংলাতেও সেই নিদর্শনের অভাব নেই৷ নিতান্ত কৌতুক থেকে শ্লেষ, ব্যঙ্গ, কথার মারপ্যাঁচে ‘পান’ উইট বা রিপার্টি, কিংবা ক্যারিকেচারে সার্থক সাহিত্যের নিদর্শন প্রচুর৷ কিন্তু সংবাদপত্রের সমাজদর্পণে স্যাটায়ারের প্রাধান্য বেশি৷ তবে সেই স্যাটায়ার আবার দু’ভাবে বিভক্ত— সোস্যাল স্যাটায়ার এবং পলিটিক্যাল স্যাটায়ার৷ সোস্যাল স্যাটায়ারে তবু বিপদের সম্ভাবনা কম৷ কিন্তু পলিটিক্যাল স্যাটায়ারে যেহেতু কোপটা পড়ে ক্ষমতাসীন চক্রের ওপর তীব্র সমালোচনায়, তাই তাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা৷ তার পরিণাম সব দেশে সবকালেই সবিশেষ সুপ্রত্যক্ষ৷

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে গ্রিক স্যাটায়ারের স্রষ্টা আর্কিলোকাসের ব্যঙ্গ সম্বন্ধে জনমনে একটি ভীতির ভাব ছিল যে, সেটি নাকি খুবই মারাত্মক৷ লেখক কিন্তু নিজে বলেন, তিনি পদ্য রচনা করেছিলেন, ‘from a sense of outraged justice.’ ড্রাইডেনের ভাষায় ‘The true end of satire is the amendment of ice by correction.’ আবহমান কাল দরে এই কথাটিই হলো স্যাটায়ারের প্রাণ৷

যে কথা প্রতিকূল পরিবেশে সোজা-সাপটাভাবে বলা যায় না, সেগুলিই একটু তির্যক ভঙ্গিতে মূল বক্তব্যটিকে প্রকাশ করার চেষ্টা হলো স্যাটায়ারের লক্ষ্য৷ এ বিষয়ে মায়াকভস্কির সংজ্ঞা– স্যাটায়ার কবিদের প্রাচীন কিন্তু ভীষণ অস্ত্র, যা সম্ভ্রম দাবি করে৷ হ্যাজলিট একদা বলেছিলেন, একটি শিশুর সামনে মুখোশপরা লোকটি মুখোশ খুলে ফেললে সে হাসে; আর বয়স্কলোক হাসে যখন প্রতারণার মুখোশ খসে পড়ে৷ সেই ধারারই অনুবর্তী হয়ে হোরেস, পার্সিয়ান, জুভেনাল থেকে রাবেলে-সার্ভেনতেস, পোপ-ড্রাইডেন, সুইফট-বায়রন থেকে অরওয়েল কুন্দেরা প্রমুখ দীপ্যমান৷

বাংলা সাহিত্যে প্রথম বুদ্ধিদীপ্ত পরিশীলিত সরস স্যাটায়ারের উদ্ভব বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়৷ তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন৷’ ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় তার শুরু ‘মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত’ দিয়ে শুরু করে তার পর ‘লোকরহস্য’ এবং শেষে ‘কমলাকান্তের দপ্তরে’ তার সুউচ্চ উৎকর্ষ৷

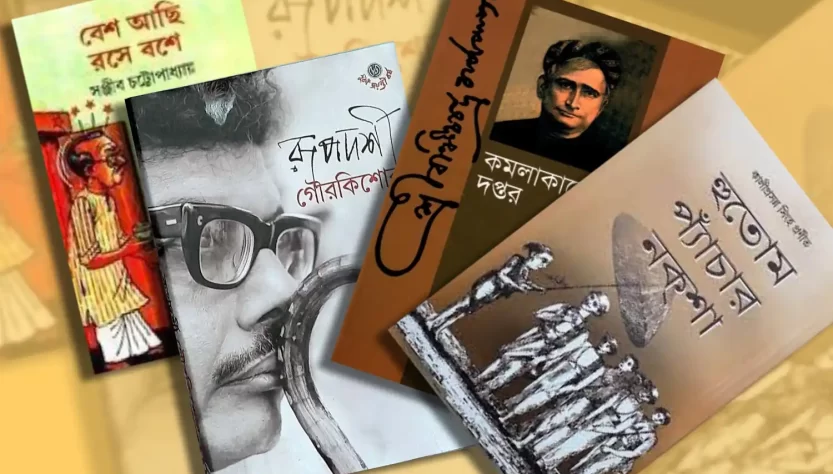

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক স্যাটায়ারের অগ্রপথিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তাঁর তিনটি বই ‘কলকাতা কমলালয়’, ‘নববাবু বিলাস’, ‘নববিবি বিলাপ’, নকশা ও গল্পের মিশ্রণে সেকালের অনবদ্য সমাজদর্পণ৷ তার পরে আসেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর৷ ঈশ্বর গুপ্তর ব্যঙ্গ রচনা বা ব্যঙ্গ কবিতা সমাজ সমালোচনায় সরব৷ কিন্তু বিদ্যাসাগরের রচনা মূলত শিক্ষা প্রসার ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে, কিন্তু রচনার উৎকর্ষে তিনি কী গভীর বিষয়ে আলোচনায় আর কী ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায সেই গদ্য সাহিত্যের আদি যুগে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী৷ রবীন্দ্রনাথের কথায়, সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের জনক বিদ্যাসাগর৷ তর্ক-বিতর্কের পরিসরে, বক্তব্যের প্রতিবাদে ও প্রতিপক্ষের অসার যুক্তি খণ্ডনে তাঁর ব্যাঙ্গাত্মক কলম তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে৷ বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহ সম্পকে’ তাঁর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাদানুবাদের উত্তর প্রত্যুত্তরে ‘কেনোচিৎ উপযুক্ত ভাইপোষ্য’ প্রণীত, ‘অতি অল্প হইল’ বা ‘আবার অতি অল্প হইল’ রচনায়, তীব্র শ্লেষ ও ব্যাঙ্গে তিনি জবাব দিয়েছেন৷ বিশেষ করে ‘ব্রজবিলাস’ রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নকশার আকারে তীক্ষ্ণ শ্লেষে তৎকালীন রক্ষণশীল মতামতকে ছিন্নভিন্ন করেছেন৷ কবি মধুসূদন যেমন তাঁর দুটি ব্যঙ্গ নাটিকায় সার্থক স্যাটায়ারের স্বাক্ষর রেখেছেন, তেমনিই প্যারিচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর ‘মাসিক পত্রিকায়’ ‘আলালের ঘরে দুলাল’ ও কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ সোস্যাল স্যাটায়ারের উজ্জ্বল নিদর্শন৷

তবে বাংলা সাহিত্যে প্রথম বুদ্ধিদীপ্ত পরিশীলিত সরস স্যাটায়ারের উদ্ভব বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়৷ তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন৷’ ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় তার শুরু ‘মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত’ দিয়ে শুরু করে তার পর ‘লোকরহস্য’ এবং শেষে ‘কমলাকান্তের দপ্তরে’ তার সুউচ্চ উৎকর্ষ৷ তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট ব্যঙ্গ থাকলেও, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ‘সাধারণ সমাজ ছাড়া ইহার কোনও লক্ষ্য নাই৷’

বঙ্কিমের পরে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘ডমরু চরিত’ ও ‘কঙ্কাবতী’ গল্পমালার ব্যঙ্গের তীব্র প্রকাশ যেমন দেখা যায়, তেমনি নাট্যকার অমৃতলাল বসুর ‘নাট্য নকশা’য় পাওয়া যায় ব্যঙ্গ কৌতুকের প্রচুর রসদ৷ বিশেষ করে তাঁর ‘ব্যাপিকা বিদায়’ নাটকের অভিনয় তো এখনও জনপ্রিয়৷

তার পরেই আসে রবীন্দ্রনাথের কথা৷ কবি নিজেই ছিলেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ‘ঠাকুর্দা’র মতো রসরসিকতায় পূর্ণ একটি হাস্যোজ্জ্বল মূর্তি৷ ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন সদা কৌতুক ও পরিহাসপরায়ণ এবং তার মধ্যে পরিচারক বনমালীও বাদ যেত না৷ তবে কী ব্যক্তিজীবনে, আর কী সাহিত্যসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের রসরসিকতায় ছিল প্রসন্ন কৌতুকে ভরা উইট ও হিউমার-এর ছড়াছড়ি৷ তিনি নিজে ‘হাস্যকৌতুক’ ও ‘ব্যঙ্গকৌতুক’ নামে রচনা লিখেছেন বটে, কিন্তু সেখানে কৌতুক ছড়িয়ে ব্যঙ্গ বিশেষ প্রাধান্য পায়নি৷ তবে তাঁর সব ধরনের লেখাতেই একটি সূক্ষ্ণ সরস সুর থাকলেও, তাঁর শেষ পর্বের লেখায় এমনকী উপন্যাসে, যেমন ‘শেষের কবিতা’তে একটি light banter-এর উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়৷

সজনীকান্তের পত্রিকা ছিল সুখ্যাত ‘শনিবারের চিঠি’। যার শ্লেষ ও ব্যঙ্গ এমনকী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও আঘাত করে কথা বলতে ছাড়ত না৷ শনিবারের চিঠির ‘সংবাদ সাহিত্য’, ‘মণিমুক্ত’ প্রভৃতি কলমে ও ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমে তিনি তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্যের কঠোর সমালোচনা করতে ছাড়তেন না৷ রবীন্দ্রনাথের প্রতি সজনীকান্তের ভক্তি থাকলেও ‘শনিবারের চিঠি’র লেখকরা রবীন্দ্রপরিকরদের ভক্তির আতিশয্যের প্রতি কঠোর সমালোচনা করেছেন৷ কিন্তু সেই ব্যঙ্গরস কবি উপভোগ করতেন বলেই সজনীকান্তকে স্নেহ করতেন৷

বাংলার রসসাহিত্যে পরবর্তী যুগে আবির্ভূত হন, পরশুরাম বা রাজশেখর বসু এবং বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়৷ সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদক, রাজশেখর বসু, পরশুরাম ছদ্মনামে তাঁর রঙ্গব্যঙ্গ রচনা ‘গড্ডলিকা’ ও ‘কজ্জলী’র গল্পগুলি দিয়ে বাংলা সাহিত্যে সাড়া জাগিয়ে তোলেন৷ উদ্ভট রসের কবিতায় সুকুমার রায়ের ‘আবোলতাবোল’ ও ‘খাই খাই’ যেমন একক মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠ, তেমনি আমাদের সামাজিক জগতের অসঙ্গতি নিয়ে পরশুরামের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ অনন্য বিশিষ্টতায় সমৃদ্ধ৷ সেগুলি আমাদের যেমন হাসায় তেমনি অসাঢ় চেতনায় আঘাত করে৷ ‘পরশুরাম’ নাম গ্রহণের তিনি কোনও স্পষ্ট কারণ দেখাননি বটে, তবে বোধ হয় পরশুরামের কুঠারের প্রতিই সেটি ইঙ্গিত করে৷বিভূতিভূষণের (মুখোপাধ্যায়) লেখায় ব্যঙ্গ অপেক্ষা আমাদের সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনরঙ্গে যে অন্তঃশীলা সরস রসের ফল্গুধারা প্রবহমান, সেটিই তিনি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন৷

এর পরে আমরা বাংলা সাহিত্যে পাই দুই অসাধারণ ব্যঙ্গলেখক যাঁদের নাম সজনীকান্ত দাস ও শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওরফে দাদাঠাকুর৷ সজনীকান্তের পত্রিকা ছিল সুখ্যাত ‘শনিবারের চিঠি’। যার শ্লেষ ও ব্যঙ্গ এমনকী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও আঘাত করে কথা বলতে ছাড়ত না৷ শনিবারের চিঠির ‘সংবাদ সাহিত্য’, ‘মণিমুক্ত’ প্রভৃতি কলমে ও ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমে তিনি তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্যের কঠোর সমালোচনা করতে ছাড়তেন না৷ রবীন্দ্রনাথের প্রতি সজনীকান্তের ভক্তি থাকলেও ‘শনিবারের চিঠি’র লেখকরা রবীন্দ্রপরিকরদের ভক্তির আতিশয্যের প্রতি কঠোর সমালোচনা করেছেন৷ কিন্তু সেই ব্যঙ্গরস কবি উপভোগ করতেন বলেই সজনীকান্তকে স্নেহ করতেন৷ অন্যদিকে রবীন্দ্রবিরোধী তৎকালীন নবসাহিত্য ধারার উপরেও সজনীকান্ত ছিলেন খড়গহস্ত৷ নজরুল ইসলামের বিখ্যাত ‘বিদ্রোহী’ কবিতার সার্থক প্যারডি রচনায় সজনীকান্ত যে তীব্র ব্যঙ্গের হুল শানিয়েছিলেন, তা পড়ে নজরুল খুবই ক্ষুব্ধ হন৷ শুধু নজরুল কেন, অন্য অনেক প্রখ্যাতদের রচনারও তিনি প্যারডি করেছেন সার্থকভাবে যার কাছে তাঁর অন্যান্য রচনা ও পরিচয় ম্লান হয়ে গেছে৷

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত বা দাদাঠাকুরের মধ্যে আমরা পাই পুরনো দিনের কবিয়ালের মতো উচ্ছ্বসিত সহজ কবিত্ব ও তার সঙ্গে মিশ্রিত আধুনিক বাকবৈদগ্ধ্য৷ সরল, ঋজু, উইটি ও সরস বাকশৈলীর অধিকারী, তাঁর স্বতোৎসারিত কবিত্বে, শব্দের খেলায় এবং নিপুণ ব্যঙ্গ ও শ্লেষের প্রয়োগে তিনি বাংলা সাহিত্যে বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন৷ স্বউদ্যোগের পত্রিকা ‘জঙ্গীপুর সংবাদ’ দিয়ে আরম্ভ করে তিনি শুধু লেখক, মুদ্রাকর, সম্পাদকই ছিলেন না, নিজেই পথে পথে গান গেয়ে সেই পত্রিকা ফেরি করে বেড়াতেন৷ আবার রাজা-মহারাজাদের সম্মেলনেও ছিল তাঁর সম্মানের আসন৷ তার পর যখন তিনি ‘বিদূষক’ প্রকাশ করে বিদূষক শরৎচন্দ্ররূপে বিখ্যাত হন, তখন তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে দেশবন্ধু, মহাত্মা গান্ধি তথা প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুকেও ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন৷ তাঁর ব্যঙ্গ রচনার একটি অপূর্ব উদাহরণ ‘বোতলপুরাণ’৷ তিনি নিজে বলতেন, ‘হিউমার, স্যাটায়ার, উইট আর ইন মাই পাবলিকেশনস৷’ কলকাতা বেতারকেন্দ্রে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান, ‘পঞ্চভূতের আসর’ জমিয়ে রাখতেন অন্যতম ভূত দাদাঠাকুর৷

ইতিমধ্যে বাংলাসাহিত্যে নতুন রসরচনা নিয়ে হাজির হলেন সবুজপত্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রমথনাথ চৌধুরী ও বাকচাতুর্যে উজ্জ্বল সৈয়দ মুজতবা আলী৷ বাংলা চলিত গদ্যকে সাহিত্যের বাহনরূপে প্রতিষ্ঠার প্রাণপুরুষ প্রমথনাথ, তাঁর ‘চার-ইয়ারী কথা’ও ‘বীরবলের হালখাতা’-এর মাধ্যমে এক বিশেষ রম্য রচনা ধারার সৃষ্টি করেন৷ এদিকে পরবর্তীতে সৈয়দ মুজতবা আলী, তাঁর ‘আফগানিস্থান প্রবাসে’র অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা ‘দেশে-বিদেশে’ রচনায় খ্যাতি লাভ করে, নিয়মিত রবিবারের দৈনিক বসুমতীতে তাঁর ‘পঞ্চতন্ত্র’ কলম লেখা শুরু করেন৷ মুজতবা আলীর বৈশিষ্ট্য হল, আড্ডার মেজাজে তাঁর বিভিন্ন ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অনায়াস পরিক্রমা, বৈদগ্ধ্যে উজ্জ্বল কথ্য ভাষার মাধ্যমে অনবদ্য শৈলীর প্রকাশ৷ কাজী নজরুলের পর সৈয়দ মুজতবা আলীই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি একই নিঃশ্বাসে হিন্দু সংস্কৃতি ও ইসলামি সংস্কৃতির মণিমুক্ত উদ্ধার করতে পারতেন৷

বাংলা প্রধান সংবাদপত্র ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ ও ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় নিয়মিত ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ পেতে থাকে৷ কলকাতায় ব্যঙ্গচিত্রের জনক গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুসরণে একাধিক ব্যঙ্গচিত্রীর অবির্ভাব ঘটে৷ সেই সঙ্গে ‘সচিত্র ভারত’, ‘সচিত্র সাপ্তাহিক’ ‘সচিত্র ভগ্নদূত’, ‘যষ্ঠীমধু’ প্রভৃতি রঙ্গব্যঙ্গ পত্রিকার প্রকাশ হতে থাকে৷ সচিত্র সাপ্তাহিকের সম্পাদক ‘ঘোড়াকবি’ রূপে পরিচিত আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ঈশ্বর গুপ্ত ও সজনীকান্তের উত্তরসূরী রূপে একাধিক ব্যঙ্গ কবিতা ও প্যারোডি রচনা করেন৷

এই সময়ে রবীন্দ্রশিষ্য সাহিত্যের অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, কখনও প্র.না.বি. কখনও বা কমলাকান্ত নামে সরস ব্যঙ্গাত্মক রচনার উর্বর ফসলে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন৷ তাঁর শাণিত ব্যঙ্গদীপ্ত গল্প ও রম্যরচনা সম্বন্ধে এক সমালোচক বলেন, ‘প্রমথনাথের হাস্যরসের বার্নার্ড শ-এর তীক্ষ্ণ বৈদগ্ধ্য শাণিত শ্লেষ ও ব্যঙ্গ সুইফটের নির্মম ক্ষমাহীন কশাগাত এবং অমৃতলালের বক্র বাক্য প্রয়োগে অসাধারণ চাতুর্য লক্ষ করা যায়৷’ ইতিমধ্যে শিবরাম চক্রবর্তী বা শিবরাম রচনায় শব্দশৈলী বা Pun-এর প্রয়োগে তাঁর রচিত হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন চরিত্র জনপ্রিয় হয়ে ওঠে৷ কিন্তু তাঁর রচনা মূলত রঙ্গরসেই সীমাবদ্ধ৷

ইতিমধ্যে বাংলা সংবাদপত্রের সুপ্রতিষ্ঠায় সেগুলিতে ক্রমে ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুনের সঙ্গে ব্যঙ্গ রচনায় রাজনৈতিক স্যাটায়ার বিশেষ স্থান অধিকার করে৷ বাংলা প্রধান সংবাদপত্র ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ ও ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় নিয়মিত ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ পেতে থাকে৷ কলকাতায় ব্যঙ্গচিত্রের জনক গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুসরণে একাধিক ব্যঙ্গচিত্রীর অবির্ভাব ঘটে৷ সেই সঙ্গে ‘সচিত্র ভারত’, ‘সচিত্র সাপ্তাহিক’ ‘সচিত্র ভগ্নদূত’, ‘যষ্ঠীমধু’ প্রভৃতি রঙ্গব্যঙ্গ পত্রিকার প্রকাশ হতে থাকে৷ সচিত্র সাপ্তাহিকের সম্পাদক ‘ঘোড়াকবি’ রূপে পরিচিত আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ঈশ্বর গুপ্ত ও সজনীকান্তের উত্তরসূরী রূপে একাধিক ব্যঙ্গ কবিতা ও প্যারোডি রচনা করেন৷

তবে এই সময়, হিউমার, উইট ও স্যাটায়ারের উজ্জ্বলতায় অনন্য হয়ে ওঠে দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের ‘অচল পত্র’৷ প্রথমে মাসিক বসুমতীতে ‘নীলকণ্ঠ’ ছদ্মনামে তাঁর ব্যঙ্গ রচনার সূচনা৷ পরে তিনি ‘বড়োদের পড়বার এবং ছোটোদের দুধ গরম করার একমাত্র মাসিক’— এই ঘোষণা দিয়েই অচলপত্রের যাত্রা শুরু করেন৷ তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষের কটাক্ষে কায়েমি স্বার্থে আঘাত লাগায় অবশেষে রাজদ্বারে মামলায় পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়৷ নিঃসন্দেহে সেটি বাংলা ব্যঙ্গ সাহিত্যের পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি৷ যদিও ১৯৬১ সালে সেটি পুনরুজ্জীবিত হয় এবং দীপ্তেন্দ্রর মৃত্যুর পরেও ১৯৭১ অবধি প্রচলিত ছিল৷

রূপদর্শী বা গৌরকিশোর ঘোষ, তাঁর ‘রূপদর্শীর নকশা’য় সরল কৌতুক সৃষ্টি দিয়ে আরম্ভ করেন৷ তাঁর লেখা পড়ে চমৎকৃত হয়ে রাজশেখর বসু একটি পোস্ট কার্ডে তাঁকে অভিনন্দন জানান৷ কিন্তু পরে গৌরকিশোর ‘রূপদর্শীর কলমে’ ও শেষে ‘গৌড়ানন্দ কবি ভনে’ নামে ‘দেশ’ পত্রিকায় নিয়মিত পলিটিক্যাল স্যাটায়ার লিখতে থাকেন৷ তার ফলে তিনি একদিকে যেমন নকশাল আন্দোলনকারীদের কাছ থেকে হত্যার হুমকি পান তেমনি ‘জরুরী অবস্থা’র সময় তদানীন্তন সরকার কর্তৃক অন্তরীণ হন৷ একদিকে ব্রজদা’র নামে ‘উদ্ভট গল্পসমগ্র’, অন্যদিকে সার্থক উপন্যাস, ছোটোগল্প লেখার পাশাপাশি তিনি এই স্যাটায়ার কলমে দলমত নির্বিশেষে বাম, অতিবাম, তথা কংগ্রেস ও দক্ষিণপন্থীদের সম্বন্ধে যে লেখা চালিয়ে যান, তা যেন সমকালীন ইতিহাসের ধারাবিবরণী৷

তবে সেই ব্যঙ্গ রচনার ধারাটি ক্রমে বেগবতী হয়ে বাংলা সংবাদপত্রে নিয়মিত কলমরূপে প্রকাশিত হতে থাকে৷ আনন্দবাজারে রূপদর্শী নামে গৌরকিশোর ঘোষ ও যুগান্তরে ‘এক কলমী’ ছদ্মনামে পরিমল গোস্বামীর সাপ্তাহিক কলম ক্ষুরধার রঙ্গব্যঙ্গের পরিবেশনে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে৷ পরিমল গোস্বামীর মূল ধারা ছিল, নির্মল হাস্যরসের কৌতুকপ্রিয়তা কিন্তু তার সঙ্গে মিশ্রিত থাকত অনেক ক্ষেত্রে সূক্ষ্ণ ব্যঙ্গ৷ বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের ‘দেবদাস’ নিয়ে তাঁর দীর্ঘ প্যারডি তাঁর ব্যঙ্গ রচনার উৎকর্ষের প্রমাণ দেয়৷

অন্যদিকে রূপদর্শী বা গৌরকিশোর ঘোষ, তাঁর ‘রূপদর্শীর নকশা’য় সরল কৌতুক সৃষ্টি দিয়ে আরম্ভ করেন৷ তাঁর লেখা পড়ে চমৎকৃত হয়ে রাজশেখর বসু একটি পোস্ট কার্ডে তাঁকে অভিনন্দন জানান৷ কিন্তু পরে গৌরকিশোর ‘রূপদর্শীর কলমে’ ও শেষে ‘গৌড়ানন্দ কবি ভনে’ নামে ‘দেশ’ পত্রিকায় নিয়মিত পলিটিক্যাল স্যাটায়ার লিখতে থাকেন৷ তার ফলে তিনি একদিকে যেমন নকশাল আন্দোলনকারীদের কাছ থেকে হত্যার হুমকি পান তেমনি ‘জরুরী অবস্থা’র সময় তদানীন্তন সরকার কর্তৃক অন্তরীণ হন৷ একদিকে ব্রজদা’র নামে ‘উদ্ভট গল্পসমগ্র’, অন্যদিকে সার্থক উপন্যাস, ছোটোগল্প লেখার পাশাপাশি তিনি এই স্যাটায়ার কলমে দলমত নির্বিশেষে বাম, অতিবাম, তথা কংগ্রেস ও দক্ষিণপন্থীদের সম্বন্ধে যে লেখা চালিয়ে যান, তা যেন সমকালীন ইতিহাসের ধারাবিবরণী৷ গৌড়ানন্দ কবি সূচনায় বলেছিলেন, ‘বাঙালি বহুদিন যাবৎ মজা করিতে এবং মজা পাইতে ভুলিয়া গিয়াছে৷’ অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষণ শক্তির দ্বারা সত্যসন্ধান ছাড়াও গৌড়ানন্দ কবির লেখার শেষ উদ্দেশ্য অবশ্য মজা পাওয়া৷

সমকাল পরিধিতে বাংলা রসসাহিত্যে বৈদগ্ধ্যে উজ্জ্বল এক ব্যঙ্গরচয়িতার আবির্ভাব হয় অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গরচনার মাধ্যমে, বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির সরস সমালোচনায়৷ বিভিন্ন সময়ে রচিত তাঁর ৩৯টি রচনার সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে ‘অলীক সংবাদ’ নামে গ্রন্থে৷ অ্যাকাডেমিক রচনায় তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বিশিষ্ট এবং অধ্যাপক ও জাতীয় গ্রন্থাগারের মহাপরিচালকরূপে কৃতী, রবীন্দ্রকুমার কিন্তু এখানে ধরা দিয়েছেন সহজ সরস বেশে৷ রাজশেখর বসুর মতোই পাণ্ডিত্যের ভার রবীন্দ্রকুমারের সরস রচনার দীপ্তিকে ম্লান করতে পারেনি৷ তাই এই রচনাগুলির মধ্যে তাঁর রসবৈদগ্ধ্যের উজ্জ্বল সুনিপুণ ব্যঙ্গের ধার প্রসন্ন কৌতুকে ছড়িয়ে পড়েছে৷ ‘মার্কস-মুচিরাম সংবাদ’ বা ‘মার্কস-লেনিন সংবাদ’, ‘বলিহারি ঐক্যতা’ যেন এক একটি হাস্যোজ্জ্বল মুক্তবিন্দুর মতো৷ বইটির বাইরে নীরদ সি চৌধুরীর আত্মঘাতী পর্বের সমালোচনা দিয়ে যার শুরু ‘বিংশ-একবিংশ সংবাদে’ রবীন্দ্রনাথ ও সুনীল গাঙ্গুলীর সম্পর্কে তুলনামূলক লেখাতে সেই একই ব্যঙ্গ ও কৌতুকের সংমিশ্রণ পাওয়া যায়৷

গৌরকিশোরের পর দেশ পত্রিকায় আর এক ব্যঙ্গধর্মী উজ্জ্বল রচনার আবির্ভাব হয়৷ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ‘কলকাতা আছে কলকাতাতেই’ নিয়মিত কলামে দেশ পত্রিকায় রঙ্গব্যঙ্গ রচনায় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে৷ সমসাময়িক জীবন ও ঘটনার উপর তীক্ষ্ণ আলোকপাতে সমৃদ্ধ তাঁর রচনাগুলি উইট ও হিউমারের প্রয়োগে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে ওঠে৷ অচিরেই তিনি কথাসাহিত্যের উপর অধিকতর মনোনিয়োগ করেন৷ পরে অবশ্য তাঁর রস সাহিত্যের ধারাটির অলক্ষ পদপাত পাওয়া যায় তাঁর গভীর রসশ্রিত আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের রচনায়৷

বাংলা সাহিত্যে সেই রঙ্গব্যঙ্গের ধারাতেই সম্প্রতি প্রকাশিত ড. উজ্জ্বল কুমার দে লিখিত ‘বাংলা গদ্য রঙ্গ ব্যঙ্গ রচনা পরিচয় ও ভাষাভঙ্গি’ গ্রন্থে বর্তমান প্রবন্ধকার সম্বন্ধে একটি উল্লেখ আছে–“…অতি সাম্প্রতিক কালে রচিত অচিন রায়ের ‘ফণি মনসায় ফুল’ বাংলা সরস ব্যঙ্গ সাহিত্যের ধারায় এক অভিনব সংযোজন৷ যে সব বিষয় প্রতিদিন আমাদের সমাজজীবনকে দীর্ণ করছে, সেগুলি অচিন রায়ের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে৷ তাঁর রচনা কখনও ব্যঙ্গে শাণিত, কখনও বা পরিহাসরসে উজ্জ্বল…৷ সমাজ জীবনের নানা বিচ্যুতিকে তিনি চিত্রায়িত করেছেন নিপুণভাবে৷…”

স্যাটায়ার রচনা যে কতবড় বিধ্বংসী সমাজ পরিবর্তনের সূচনা করে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ফরাসী বিপ্লবের আগে, রুশো, ভলতেয়ারের ওজস্বিনী রচনার সঙ্গে স্যাটায়ার লেখক Montesquieu-এর ‘দি পার্সয়িান লেটার্স’-এর ব্যঙ্গ রচনা৷ সেই ব্যঙ্গ রচনার অনবদ্য অবদানের প্রতিধ্বনি পাই, চিনের নোবেল শান্তিপুরস্কার প্রাপক সম্প্রতি প্রয়াত সংগ্রামী কবি লিউ জিয়াওবোর উক্তিতে– In a post totalitarian dictatorship, the grins of the people are the nightmares of the dictators.