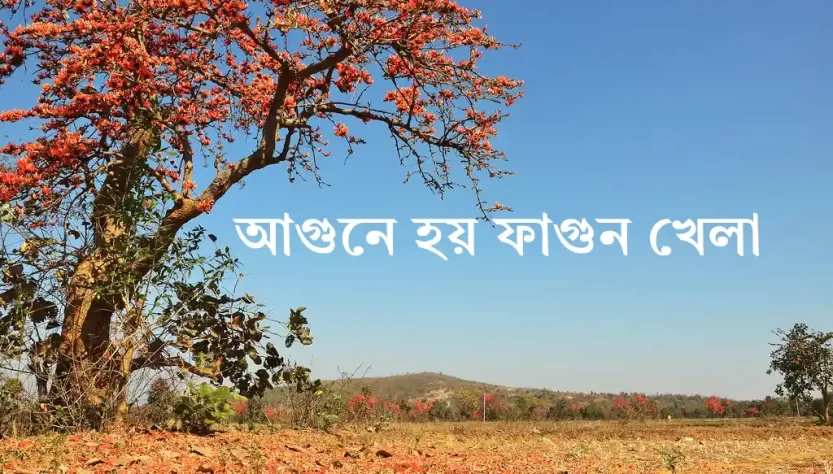

বসন্তে রাঢ় বাংলায় এত আগুন কে যে জ্বালায়! সে কথাটা জানতেই এবার দোল উৎসবের সময় কলকাতা থেকে পা বাড়িয়েছিলাম পুরুলিয়ায়। চক্রধরপুর লোকালটা সবে আদ্রা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছুঁয়েছে। সূর্য তখনও ওঠেনি। তার পূর্বরাগ ছড়িয়ে পড়েছে আঁধার মাখা নীল আকাশে। যেদিকে তাকাই লালে লাল ওই পলাশ বন। মন হল উচাটন। অভ্যেসমতো গেয়ে উঠল ‘নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল, লাগল…।’

কিন্তু না, এ তো ওই রাঙামাটির দেশের ফুলের আগুন নয়— যে আগুনে মিশে থাকে অভিসারের রক্তিমাভা, থাকে মিলনের অগ্নিসাক্ষী হওয়ার আভাস। এখানে যেন বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে উদ্ধত পলাশের চূড়ায়। প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের অজস্র রক্তক্ষরণ যেন জমাট বেঁধে কালচে লাল হয়ে রয়েছে পলাশের বৃন্তে। শান্তিনিকেতনের মতো সবুজ পাতার আশ্রয়ে থাকা রক্তিম পলাশের চোখ জুড়নো অপার স্নিগ্ধতা এখানে নেই। বরং পলাশ এখানে শরীরী রুক্ষতায় বহ্নি জ্বালিয়ে রাখে। বেশিক্ষণ তাকালে চোখে কেমন জ্বালা ধরে।

যাই হোক, দোল উপলক্ষে কলকাতা থেকে আসা একদল নারী-পুরুষ যাদের বেশিরভাগই পরস্পরের অপরিচিত, পা বাড়ালাম আমাদের গন্তব্য চেলিয়ামার দিকে। চেলিয়ামা এখনও পর্যন্ত অনেকেরই অজানা পুরুলিয়ার একটা অফবিট জায়গা। পর্যটকদের অবাধ পদচারণায় যে অঞ্চলটা এখনও ধ্বস্ত হয়নি। প্রকৃতি এখনও এখানে অনাঘ্রাতা কুমারী মতো। আমাদেরকে নিয়ে খানতিনেক টাটা সুমো গাড়ি ছুটে চলল আদ্রা-রঘুনাথপুর হাইওয়ে ধরে।

রাস্তার দু’ধারে শিমুল পলাশের গাছগুলো সমস্ত পাতা ঝরিয়ে যেন নগ্ন শরীরে ফুলের আগুন জেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক একজন এক একটি নাচের বিভঙ্গে। তাদের আলাদা আলাদা ফুলের বিন্যাস, শাখার বিস্তার নাচের মুদ্রার মতো। দেখে চোখে ঘোর লেগে যায়। তবে সে নাচে রাবীন্দ্রিক নৃত্যের মতো কমনীয় নৃত্যশৈলী নেই বরং সে নাচের ছন্দে এক ধরনের অনমনীয় শরীরী কাঠিন্য। দেখে নেশা লাগে, মায়া জাগে না।

সূর্য উঠতে শুরু করেছে। মাথার ওপরে নীল আকাশ এখন কাঞ্চনবর্ণা নয়, বরং অগ্নিবর্ণা। পলাশ শিমুল বনের মাটির প্রকৃতি তো আগেই আগুন জালিয়ে রেখেছে। সেই আগুনে বন্য বন্য অরণ্য পুরুলিয়া। আমার প্রায় কন্যাসমা সহকর্মীর কর্মীর আবদারে রাস্তায় এক জায়গায় গাড়ি থামানো হল। চারপাশে অনেকটা ফাঁকা জমির মধ্যে শিমুল আর পলাশ গাছগুলো অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রতিটা গাছের নিচে পলাশ পড়ে লাল গালিচা বিছিয়ে রেখেছে। যেন আমাদের আহ্বান জানানোর জন্য। ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাতে তুলে নিলাম ঝরা পলাশ ফুল। মনে হল, ফুল নয়, এক আঁজলা বেদনা যেন হাতে ধরা রয়েছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা তালগাছ। ক্রীতদাসীদের নজরে রাখা প্রহরীর মতো। মনটা কেন জানি এক অব্যক্ত ব্যথায় ভরে উঠছিল এই রুক্ষ প্রকৃতির মধ্যে এসে। যেন চারপাশে আগুনের বলয় ভেদ করে কোনও দৈত্যপুরীর অন্তঃপুরে প্রবেশের জন্য এখানে এসেছি। সে অন্তঃপুরে যেন অনেক গোপন সম্পদ লুকনো রয়েছে। তা উদ্ধার করতেই যেন এই অফবিট চেলিয়ামায় আসা। রাস্তার ধারে মেঠো চায়ের দোকানের সামনে সকলে চা খাচ্ছিল। আমরাও তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলাম। সকলের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ পরিচয় পর্বটা সারা হল। আমরা একদল শহুরে মানুষ যাদের প্রায় সকলেই অপরিচিত, তাদের মাঝখানে চেলিয়ামার এই প্রকৃতিও অপরিচিত ঠেকল।

শুনলাম, চেলিয়ামায় যেখানে আমাদের থাকার কথা, সেখানে কোন গেস্ট হাউস, লজ বা হোটেল নেই। আমাদের থাকার জায়গা হয়েছে একটা হাইস্কুল বাড়িতে। আসলে আমি আর আমার কনিষ্ঠা সহকর্মী কোনও প্রায় কোনও খোঁজখবর না নিয়েই একটা হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপের বিজ্ঞাপন দেখে পুরুলিয়ার নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়িয়েছিলাম। ভরসা বলতে ছিল দুজনের প্রেস কার্ডটুকু।

চেলিয়ামার গন্তব্যে পোঁছে দেখলাম, মাঠের মধ্যে একটা মস্ত স্কুলবাড়ি। তারই দোতলায় দুটো বড় ক্লাসরুমে বাঁশের সাপোর্ট দিয়ে কাঠের তক্তা বিছিয়ে বানানো হয়েছে খাট। তাতে পাতলা তোষকের ওপরপ ফুল লতাপাতা আঁকা বেডকভার বিছানো। সঙ্গে মাথার বালিশ। পরপর অনেকদগুলি শোবার জায়গা দিয়ে ডরমেটারি অ্যারেঞ্জমেন্ট। একেবারে অনাড়ম্বর আয়োজন। টিনের দরজা লাগানো বাথরুমে প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম সারার বন্দোবস্তও তদ্রূপ। লোকসংখ্যা বুঝে মাথাপিছু দু বালতি জল বরাদ্দ স্নানের জন্য। স্কুল বাড়িতে এর থেকে বেশি আর কী-ই বা থাকবে! মনে হল যেন বেড়ানোর জায়গা নয়, কোনও সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে এসে আশ্রয় নিয়েছি। এরকম অনভ্যস্ত অনারামের পরিবেশে আগে কখনও খাকিনি। পারবো তো থাকতে? মনকে প্রবোধ দিলাম দুটো তো মাত্র রাতের ব্যাপার।

স্টেশন থেকে নামার পরে রাস্তায় চা-বিস্কুট ছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি। বেলা তখন প্রায় নটা। কোনওরকমে একটু ফ্রেশ হয়ে সকালের প্রাতঃরাশের জায়গায় গিয়ে দেখি স্কুলের হাইবেঞ্চের ওপর পাতা রয়েছে সার সার কলাপাতা। তার ওপরেই এসে পড়ল আটা দিয়ে বানানো লুচি আর খোসাসুদ্ধু আলুর তরকারি। সঙ্গে স্থানীয় মিষ্টি, দানাদার। যে মধ্যবয়স্ক মানুষটি আমাদের ট্যুর লিডার, তিনি জানিয়ে দিলেন – দুপুরের রান্না হতে ঘন্টা চারেক দেরি আছে। কাছেই একটা টেরাকোটা মন্দির রয়েছে। আমাদের সঙ্গে যে গাড়ি রয়েছে, যারা ইচ্ছুক, তারা সেই গাড়িতে করে ওই মন্দির দেখতে যেতে পারি। আর যাঁরা অনিচ্ছুক তাঁরা বিশ্রাম নিতে পারেন। আমি আর আমার সহকর্মী প্রথমটাই বেছে নিলাম। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বেরিয়ে পড়লাম। চেলিয়ামার কাছে টেরাকাটার রাধাবিনোদ মন্দির দেখতে। সূর্য তার তাপ বাড়িয়ে চলেছে। গরম বাতাসে ধুলো উড়ছে বটে, কিন্তু তাতে জ্বালা ধরানো দূষণ নেই। প্রকৃতির দীর্ঘ নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে শুকনো পাতার মর্মরে। পুরুলিয়ার আরণ্যক প্রকৃতি যেন কবিতা লেখে লাল মাটির রুক্ষতায়। এমন একটা বন্য প্রকৃতির কাছে আমরা যেন একটু একটু করে যেন আত্মসমর্পণ করে ফেলছি আস্তে আস্তে। বেলা একটু বেড়েছে। চারপাশে আগুন ধরানো রাস্তা দিয়ে গাড়ি পৌঁছে গেল চেলিয়ামার একদম শেষ প্রান্তে। একটু হেঁটে ঢিবির মতো একটা জায়গায় উঠে চোখে পড়ল একটা ভগ্নপ্রায় টেরাকোটার মন্দির।

বাঁকুড়া-বীরভূমে বহু টেরাকোটার মন্দির থাকলেও পুরুলিয়াতে কিন্তু এই ধরনের মন্দির বড় একটা নেই। চেলিয়ামার এই রাধাবিনোদ মন্দিরে এসে বিস্ময় জাগল। রঘুনাথপুর (টু) ব্লকে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার নথিভুক্ত যে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির জাতীয় সম্পদের গুরুত্ব পেয়েছ, তার মধ্যে অন্যতান চেলিয়ামার এই রাধাবিনোদ মন্দির। মন্দিরের সামনে পাথরের স্তম্ভ থেকে জানা গেল এর জন্মকাল ১৬১৯ শকাব্দ। এটা একটা আটচালার আকৃতির বিষ্ণু মন্দির। একটা উঁচু সিমেন্টের প্ল্যাটফর্মের ওপর তৈরি। মন্দিরের চূড়োয় আটচালা মন্দিরেরই একটা ছোট্ট রেপ্লিকা স্থাপিত। মন্দিরের থাম, মন্দিরগাত্র, সদর দরজা – সব টেরাকোটার টালির প্যানেল দিয়ে আচ্ছাদিত। রথের আকৃতির মন্দিরের টেরাকোটার টালিতে রামায়ণের কাহিনি, কৃষ্ণলীলা, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের চিত্র তো আছেই। সেই সঙ্গে টেরাকোটার প্যানেলে চিত্রিত রয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনকথা। সামাজিক জীবন, মাছ ধরার দৃশ্য, রাজকীয় শোভাযাত্রা, ফুল-পাতা কী নেই সেখানে। দেবতা ও মানুষ একসঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে শিল্পীর গড়া টৈরাকোটার প্যানেলে। ইতিহাসের স্বাক্ষর খোদাই করা রয়েছে তিনটে প্রবেশ পথে। অন্যদিকে একটি টেরাকোটার প্যানেলে চোখে পড়ল শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধের আখ্যান। টেরাকোটার ওপরে এই ধরনের যুদ্ধের দৃশ্য প্রায় দুষ্প্রাপ্য। শুনলাম, এই ধরনের টেরাকোটার টালি পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোথাও তেমন একটা দেখা যায় না। দোলযাত্রায় এসে প্রকৃতির মধ্যে ইতিহাসকে এতখানি কাছে পাওয়া যাবে, আগে ভাবিনি। তবে আরও বিস্ময় ছিল আমাদের জন্য।

রাধাবিনোদ মন্দিরের অদূরেই মহামায়া মন্দির। সাধারণ দালান বাড়ির মতো দেখতে মন্দিরটি। মধ্যেখানে একটা উঁচু বাঁধানো বড় বেদির গর্তের মধ্যে ছোট্ট একটা শ্বেতপাথরের শিবলিঙ্গ রাখা। পাশে দাঁড় করানো ত্রিশুল। বেদির চারকোণায় চারটে পাথর। মনে হল সেখানে কিছু খোদাই করা ছিল। কিন্তু পড়া গেল না। এটাই প্রত্নতত্তত্বের অস্পষ্টতা। যা বুঝতে গভীর জ্ঞান লাগে। মহামায়া মন্দিরের গায়েই একটা শিবমন্দির। সেখানে বেশ বড়ো একটা শিবলিঙ্গ। পাশের একটা খোলা বেদিতে সার দিয়ে রাখা কিছু মূর্তি। আকার-আকৃতি দেখে মধ্যযুগের হিন্দু ও জৈন মন্দির জৈন প্রভাবিত কিছু মূর্তি বলেই মনে হল। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর সময়কালের। শুনলাম এই মূর্তিগুলি বান্দার দেউলের। সেখান থেকে স্থানান্তরিত করে এই শিবমন্দিরে ঠাঁই করে দেওয়া হয়েছে। অবাক লাগল দেবতারও পুনর্বাসন হয়। তাও আবার জৈন ধর্মের মূর্তিকে রাখা হল শৈব ধর্মের মন্দিরে। যারা মন্দির পর্যটন করতে আগ্রহী চেলিয়ামার কাছে এই মন্দির তাদের কাছে এক অনাবিষ্কৃত আকর্ষণ হয়ে থাকবে।

রাধাবিনোদ আর মহামায়া মন্দির দেখার পর ফিরে এলাম আমাদের সেই স্কুল বাড়ির ক্যাম্পের লোকেশনে। মস্ত আম গাছ বেদিতে বাঁধানো। তার ছায়ায় এসে বসলে জীবন জুড়িয়ে যায়। কাঁঠাল গাছের নিচু ডাল ভর্তি কাঁঠাল ঝুলছে। পাশের পুকুর থেকে ধরা টাটকা মাছ। সেসবেরই সদগতি হয়েছে সেদিনের দুপুরের মেনুতে। খিদের মুখে গ্রাম্য পরিবেশে মোটা চালের ভাতের প্রকৃতির টাটকা আনাজ-মাছের স্বাদ মুখে লেগে রইল। ড্রামের জলে ঘটি ডুবিয়ে মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা।বুঝলাম শহুরে অভ্যেসগুলো একটু একটু করে মুখ লুকাচ্ছে বন্য প্রকৃতিরা আড়ালে। আগের রাতে ট্রেনের অসমাপ্ত ঘুম। মাঠের মধ্যে স্কুল বাড়ির ক্লাসরুমে আমাদের আস্তানা। কিন্তু তারই মধ্যে ঘুম চলে আসতে দেরি হল না। গ্রাম্য প্রকৃতির সন্মোহন একেই বলে।

ঘুম ভাঙল পাশের মাঠের বাধা মঞ্চ থেকে মাইকে ভেসে আসা গানে। লালে লাল ওই পলাশ বন/ মন হইল আজ উচাটন/ মন মেতেছে মহুল ফুলের বাসে/ ও মোর সজনী/ গোপনে সে আমায় ভালোবাসে গো/ গোপনে সে আমায় ভালোবাসে। পুরুলিয়া লোকসংগীতের টানে কথাগুলো কি গভীর প্রত্যয়ে বলা কথাগুলো। গোপন ভালবাসার কথা নয়, গোপনে ভালোবাসার কথা। আবার মনে ভেসে উঠল রবীন্দ্রনাথ। …ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি/ চিরজনম সংগোপনে পূজিব একাকী/ কেহ জানি ভেবে না মোর গভীর প্রণয়/কেহ বুঝিবে না মোর অশ্রু বারিচয়।… রাঙা মাটির কথাই হোক বা রাঢ় বাংলার লাল মাটি– ভালোবাসা যে সমান রাঙা, একইভাবে মনকে রাঙিয়ে দিয়ে যায় হরিষে-বিষাদে। মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছিল, সবাইকে মাঠে জড়ো হতে।

আসলে আমরা যে গ্রুপটার সঙ্গে বেড়াতে এসেছি, দোলের আগের দিন এবং দোলের দিন চেলিয়ামায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজক, তারাই। উদ্দেশ্য শহুরে কালচারের সঙ্গে রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতির পরিচয় ঘটানো আর কী। বিকেলের চা খেয়ে সবাই মিলে চললাম সেই মাঠের দিকে। মাঠের উল্টো দিকেই একটা জায়গায় হবে আজ আমাদের ন্যাড়া পোড়া। পশ্চিম আকাশে তখন মুঠো মুঠো সোনা রোদ যেন গলে গলে পড়ছে। তারই মধ্যে ন্যাড়া পোড়ার প্রস্তুতি। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে আমরাও ডালপালা জড়ো করতে লাগলাম অনভ্যস্ত হাতে। নাকি জড়ো করতে লাগলাম যত খড়কুটো অভিমান!পুরনো স্মৃতির ছিন্নপত্র! মনে হল আজ বুঝি সব পুড়িয়ে ছাই করে দিতে হবে। এই হোলিকা দহনে ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা(নাকি ব্যর্থ প্রেমের প্রেমের আবর্জনা)পুড়িয়ে দিয়ে বলতে হবে আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো…। সূর্য় ডোবার আগেই ন্যাড়াপোড়ার আগুন জ্বলে উঠল। নাটুয়ারা ছুটে গেল জ্বলন্ত অগ্নিমুখের কাছে। কসরত দেখালো। কয়েকটা আদুল গায়ের ছোট ছেলেমেয়ে এসে সেই আগুনে গোটাকতক আলু ফেলে দিল। ফট ফট আওয়াজ হতে লাগল। কয়েকটা আগুনের স্ফুলিঙ্গ কিছুদিন উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল। সেই বুঝি তার আনন্দ। খোলা মাঠের মধ্যে ন্যাড়াপোড়ার আগুন দেখার এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। সেই আগুনের পরশমণি ছোঁয়া রাঢ় বাংলার কী এক বন্ধনে জড়িয়ে গেল।

একটু পরেই ধূসর ওড়না গায়ে জড়িয়ে সন্ধ্যা নামবে। শালতলে বেলা য়ে ডুবিল। কাল পূর্ণিমা। আকাশের ঘোমটা পরা পূর্ণ চাঁদ শিমুল গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। একটা মেঠো পথ দূরে যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সকলের থেকে একটু আলাদা হয়ে আমার কনিষ্ঠা সহকর্মীর সঙ্গে হারিয়ে গেলাম সেই হারিয়ে যাওয়া মেঠো পথ ধরে। শুনতে চাইলাম ওই বিষণ্ণ পথ কী কথা বলে! কিছুদির য়াওয়ার পরে দেখলাম একটা ঝোপালো গাছে শত শত জোনাকি জ্বলে উঠল। সকালের সেই আগুনখাকী শিমুল গাছগুলো এখন অনেক শান্ত হয়েছে যেন। জোনাকির আলো মেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ‘জোনাকি কি সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ? ও জোনাকি…’ ওই গাছটার নাম দিলাম জোনাকি গাছ। বসন্তে মহুলের গন্ধে মাতাল সমীরণ। মনে হচ্ছিল আকাশে নক্ষত্রের একটা প্রতিলিপি তৈরি হয়েছে, ওই জোনাকি গাছে। চাঁদের আলোয় যে তারা হারিয়ে যায় তাদের তারাই যেন নেমে এসেছে জোনাকির ডানাতে। একটা মহাজাগতিক পরিবেশে যেন আমরা দুজন দাঁড়িয়ে রয়েছি। মহাকাশদুহিতার মতো। শহুরে সভ্যতাকে বহু দূরে ফেলে রেখে। আমাদের চারপাশে নিকষ কালো অন্ধকার। মাথার উপর পূর্ণ চাঁদের মায়া। অন্ধকারে মেঠো পথের ধারে জোনাকি জ্বলা গাছ। মাটি আর আকাশের মধ্যে হাজার আলোকবর্ষের দূরত্ব যেন পলকে মুছে গিয়েছে। দূরে কোথাও একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। আমি আর আমার অসমবয়সী সহকর্মী হাতে হাত রেখে চন্দ্রাহতের মতো চলতে শুরু করলাম ফিরতি পথে। মনে হচ্ছিল সময় হারিয়ে গিয়েছে। কথা বললে নিস্তব্ধতা ভেঙে যাবে, তাই নিঃশব্দে অবশ পায়ে হাঁটতে লাগলাম। পায়ের নিচে শুকনো পাতার নুপুর বেজে চলেছে। বাতাসে টুসটুসে মহুল ফুলের সৌরভ। এই রাতে বন্য প্রকৃতি যেন ম্যায়ফিল সাজিয়েছে।

ফিরে এলাম আমাদের আস্তানা, ওই স্কুল বাড়িতে। এসে দেখি সকলেই তখন টুকরো টাকা আড্ডা জমিয়েছে। দোলের দিন খুব সকালে উঠতে হবে। রাতের খাওয়াটা একটু তাড়াতাড়ি সেরেই আমরা সবাই শুয়ে পড়লাম। কিন্তু মাঝ রাতে সে এক বিপত্তি। বাঁশের খুঁটির দড়ি আলগা হয়ে গিয়ে একটি খাটের তক্তা প্রায় ভেঙে পড়েছে। সেই খাটে শয্যাবিলাসিনী তো প্রায় পপাত ধরণীতলে। সেই রাতের বেলাতেই ভাঙা খাট জোড়া দেয়া হল। কিন্তু কী আশ্চর্য! বিরক্তির জায়গায় কৌতুকই যেন আমরা বেশি উপভোগ করলাম। যাই হোক ভেঙে যাওয়া ঘুম জোড়া লাগতে বেশি সময় লাগল না রাত পাখির ডাকে। ভোরবেলা উঠে দেখি সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই উঠে পড়েছে। পাশের মাঠ থাকে সকলেই গুচ্ছ গুচ্ছ পলাশ তুলে কুড়িয়ে এনেছে। অত সকালেই মালা গাঁথতে বসে গিয়েছে অনেকে। তা আমরাই বা বাদ পড়ি কেন। সূঁচ সুতো ধার নিয়ে কুড়িয়ে আনা পলাশ দিয়ে গাঁথা মালা জড়িয়ে নিই বিনুনিতে, হাত খোঁপায়। পলাশে গাঁথি কানবালা, হাতের কঙ্কন। এইসবে সেজে আমরা তখন পলাশবালা (গোলাপবালার অনুকরণে)। সকালের সামান্য চা-বিস্কিট খেয়ে রোদ ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়লাম সকলে মিলে। ততক্ষণে সকলের সঙ্গে বেশ আলাপ করে ফেলেছি আমরা। শহর কলকাতার মধ্যেই সকলের বাস। কিন্তু প্রতি বছর এই অফবিট পুরুলিয়ার আসার জন্য অনেকেরই মনটা আঁটুপাঁটু (স্থানীয় ভাষায়)করতে থাকে। বিশেষ করে এই দোলের সময়টায়। সেই বুঝে দোলখেলার সবরকম আয়োজন করা হয় স্থানীয় মানুষদের সাহায্য নিয়েই।

দেখলাম প্রস্তুতি ভালোই। সকলের কাছেই নানা রঙা আবির। অনেকেই পুরুলিয়ার প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে সাজপোশাক পরেছে। আমার তো সেই আদ্যিকালের শান্তিনিকেতনে বাটিকের পোশাক। কত বছরের দোলের রঙ লাগা। অনেকের ঠাট্টা তামাশার পরেও ওটাকে ছাড়ি না। আমার মতো জামাটারও বদল ঘটেনি। স্কুল বাড়ির বাইরে এসে দেখি, এলাহী আয়োজন। ভ্যান রিক্সার উপরে রাখা বক্স। অনেকগুলো আবিরের প্যাকেট। জলের বোতল। প্রথম গন্তব্য একটা বড়রা গ্রামের হরিমন্দির চত্বর। বেশিরভাগের পরনেই হলুদ ঘেঁষা রঙের পোশাক। পলাশের অলংকার। এভাবেই বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা। বইল প্রাণে দখিন হাওয়া। রঘুনাথপুর থেকে ঝকঝকে পিচ ঢালা রাস্তা ধরে সবাই এগিয়ে চলেছি। পিন্দারে পলাশের বন, পালাবো পালাবো মন। পায়ে নাচের ছন্দ। নেংটি ইন্দুরে তখন মনের শহরে তারখানা কেটেই ফেলেছে প্রায়। তার মধ্যেও গেয়ে ফেলছি, আজি দখিন দুয়ার খোলা, এসো হে, এসো হে, এসো হে। এমন আকুল করে ডাক কি কারও কাছে পোঁছয়?না বোধহয়।

এইভাবে লালপাহাড়ির দেশে রঙে মাখামাখি হয়ে পথ হাঁটতে লাগলাম ভুবনডাঙার মাঠটাকে পেছনে ফেলে রেখে। গ্রাম-আর শহরে হাত ধরাধরি করে একদল মানুষ আমরা এগিয়ে চললাম লোকসঙ্গীত আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের যুগলবন্দি ঘটিয়ে। ভ্যানরিক্সার পেছনে এগোলেও গাড়িগুলো আমাদের সঙ্গেই চলেছে। দম ফুরোলেই উঠে বসা যাবে প্রয়োজনমতো। কিছুদূর যাওয়ার পর পাকা রাস্তা ছাড়িয়ে একটা মেঠো রাস্তার দিকে পথ ধরল ভ্যান রিক্সা। এটা নাকি লোকালয়। কিছুদূর যেতেই একটা বাজার চোখে পড়ল। বাজারের আশেপাশের দু একটা বাড়িতে দেখা যাচ্ছে তুলসী মঞ্চ। আপাতত আমাদের গন্তব্য বড়রা গ্রামের হরি মন্দিরতলা।

অবাক লাগল, পুরুলিয়া মোটামুটি আদিবাসী অধ্যুষিত জায়গা। এখানে শাক্ত বা শৈব মন্দির খাকতে পারে। কিন্তু এখানে হরি মন্দির কোথা থেকে এল? আর এত তুলসী মঞ্চই বা কেন?আমাদের সঙ্গে ছিলেন এক স্থানীয় হাইস্কুলের মাস্টারমশাই। তাঁর কাছেই শুনলাম, চেলিয়ামার অবস্থান ওড়িশা থেকে পূর্ব ভারত যাওয়ার বাণিজ্য পথের ওপর পড়ে। রানি অহল্যাবাই হোলকারের সময়ে যে বাণিজ্যপথ নির্মিত হয়েছিল। পুরুলিয়া যখন মানভুমের অন্তর্গত ছিল তখন পুরুলিয়ার এই উপপথ ধরেই চৈতন্যদেব গিয়েছিলেন নীলাচলে। চৈতন্যদেবের পদরেণূধন্য বলেই চেলিয়ামার আশেপাশের বহু বাড়িতে তুলসী পঞ্চ রয়েছে। বাজারে স্থানীয় মানুষরা পুরুষ-নারী মিলিয়ে একপাল শহরে মানুষকে দেখে অবাক। আমাদের মধ্যেই একজন গান ধরেছে ‘…কালো জলে কুচলা তলে ডুবল সনাতন, আজ সারানা, কাল সারানা, পাই যে দরশন। এই সারানা কিন্তু উপজাতিদের একটি ধর্ম।

বড়রা গ্রামের সেই মন্দিরে হরি মন্দিরে পোঁছলাম। এতটা পথ হেঁটে একটু ক্লান্তই সবাই। নাটমন্দিরে গিয়ে বসেই পড়লাম। একদল মানুষ খোল আর খঞ্জনি বাজিয়ে কীর্তন ধরেছে স্থানীয় ভাষার টানে। মন্দিরে পাশে একটা বাড়ি থেকে বাতাসা আর জল এনে দিল। সেখানেই সেখানেই আমরা আবিরে আবিরে মাখামাখি হলাম। একটা অচেনা গ্রামের মধ্যে শহর আর গ্রামের সংস্কৃতির ছোঁয়াছুঁয়ি হল। সেখানে অবশ্য আমরা গ্রামের মানুষকে ছুঁতে পারলাম নাকি ওরা শহুরে মানুষের ছোঁয়াচ পেলও- সে মীমাংসা অবশ্য হল না। হরি মন্দিরের কীর্তনের সঙ্গে আমরা গান ধরলাম পিরিতি ফাগ মাখা হরির সঙ্গে/ হোলি খেলে রাই উম্মদ রঙ্গে…ঢাল আরও ঢাল রং.. আমরাই তখন ব্রজগোপী হয়ে উঠলাম। এমন অনাস্বাদিতপূর্ব দোল খেলার অভিজ্ঞতা জীবনে আর কখনও হবে কিনা কে জানে!বড়রা গ্রামের বাজার থেকে গরম কচুরি, আলুর দম, জিলিপি দিয়ে দোলখেলার প্রথম পর্ব শেষ হল। কিছুটা হেটে কাঁচা রাস্তা শেষ করে আবার বড় রাস্তায় উঠলাম। পলাশের মালা তখন অনেকটাই শুকনো, ছিন্ন। সূর্যের তাপও গনগনে হয়ে উঠেছে। এবার আমরা সবাই গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি ছুটে চলল বান্দার দেউলের দিকে।

এই দেউলের কাছে কোনও প্রস্তরফলক ছিল না ইতিহাস জানানোর মতো। আমাদের সঙ্গে থাকা মাস্টারমশাই জানালেন, দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জৈন ধর্ম পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশে তথা, পুরুলিয়া,বাঁকুড়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে বিস্তারলাভ করেছিল। সেই সূত্রেই এইসব অঞ্চলে জৈন মন্দির স্থাপিত হয়। ওড়িশার দেউলের মতো বেলেপাথর তৈরি রেখ দেউল শ্রেণির এই ত্রিরথ আকৃতির স্থাপত্য তৈরি হয়েছিল পুরুলিয়ার বান্দা গ্রামের প্রান্তে। ১৮৭২ সালে জে ডি বেগলার এই জৈন পুরাকীর্তি আবিষ্কার করেন। ৭৫ ফুট উচ্চতার এই বান্দার দেউল ১৪ ফুটের মতো বর্গাকৃতি ভিত্তির ওপরে স্থাপিত। কলস আকৃতির বেলে পাথর একটার পর একটা প্রতিস্থাপিত হয়ে এর উচ্চতা বাড়িয়েছে। সামনে একটা বেলেপাথরের প্যানেলে লতাগুল্ম, বাদ্যযন্ত্রের ছবি। মাথায় পদ্মের আকৃতির মুকুট। দেউলের পুব দিকে হাতির মাথার আকৃতির আউটলেট, মন্দিরের জল বের করে দেওয়ার জন্য। মন্দিরের প্রবেশপথ প্রায় সাড়ে ছয় ফুট উঁচু, সাড়ে তিন ফুট চওড়া।

সেই পথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। সঙ্গী সেই আমার সহকর্মীটি। ভেতরে কোনও মূর্তি নেই। এখানকার মূর্তিগুলি নাকি চেলিয়ামার মহামায়া মন্দিরে রাখা রয়েছে, যেখানে গতকাল গিয়েছিলাম। এখানে শূণ্য মন্দির মোর। নয়ন মেলে দেখ রে চেয়ে দেবতা নাই ঘরে। এককালে হয়তো এই জৈন মন্দিরে কত উতসব হত। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের ভগ্নমন্দির কবিতার ক’টা পংক্তি – ‘ভাঙা দেউলের দেবতা,/ তব বন্দনা রচিতে,ছিন্ন/বীণার তন্ত্রী বিরতা,/সন্ধ্যাগগনে ঘোষে না শঙ্খ/তোমার আরতি বারতা/তব মন্দির স্থির গম্ভীর/ ভাঙা দেউলের দেবতা/…কত উতসব হইল নীরব/কত পূজানিশা বিগতা/ শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন/ ভাঙা দেউলের দেবতা।’

দেউলের সামনেই অনেকগুলো বেলেপাথরের থামের ওপর বাঁধানো মণ্ডপ, জৈনদের উপাসনার স্থান। এখন তার মাথার ছাদ উড়ে গিয়েছে। শুধু কাঠামোটা দাঁড়িয়ে জীর্ণতার দৈন্যের সাক্ষী হয়ে। সেই দীনতা ঢাকতেই বান্দার দেউলের চারপাশে উঁচু ডালের পলাশের ঘন বন, বান্দার দেউলকে চারপাশ থেকে লুকিয়ে রেখেছে। গোপন প্রেমের মতো ইতিহাসের এই বিগ্রহ বিহীন দেউলকে, ইতিহাসের এক ভগ্নচিহ্নকে আড়াল করে রেখেছে। ১৯৬৪ সাল থেকে বান্দার দেউলের এই পুরাকীর্তি সংরক্ষণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। এবছর বান্দার দেউলে অনেক হলুদ এবং সাদা পলাশ ফুটতে শুরু করেছে। তা দেখতে দূর দূরান্ত থেকে পর্যটকরা আসছেন।

আমাদের কিন্তু ইতিহাসের এই গোপন নিদর্শন দেখাই হত না এই গ্রুপটার সঙ্গে বেড়াতে না এলে। ততক্ষণে আমরা সবাই আবার ফাগ উড়িয়ে বান্দার দেউলের শূণ্যতাকে ঢেকে দিতে চাইলাম। সেই মুহূর্তে আমরাই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে চাইলাম সুরে সুরে। কেউ গাইল ‘একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে।’

কলকাতা থেকে আসা শান্তিনিকতেনের ছাত্রছাত্রী, বতর্মানে দুই শিল্পী পরস্পরের চোখে চোখ রেখে গেয়ে উঠলেন গান—সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।… সেই কথাই অন্তরায় এসে বদলে গেল।… এখন আমার বেলা নাহি আর বহিব একাকী বিরহের ভার।/বাঁধিনু যে রাখি পরানে তোমার/ সে রাখি খুলো না, খুলো না।… এভাবেই বোধ হয় কারও কারও জীবনে প্রেমও রয়ে যায় মূর্তি বিহীন বান্দার দেউলের মতো। মনে হচ্ছিল আমরা যেন হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হেঁটে ফিরে গিয়েছি ইতিহাসের কোনও পূর্ব জন্মে।

বেশ অনেকটাই সময় লাগল আচ্ছন্নতা কাটাতে। গাড়িতেই ফিরে এলাম আমাদের আস্তানায়। সেই মুহুর্তে ঘোর বাস্তবের চিন্তা- আমাদের স্কুল বাড়ির ওই বরাদ্দ দু বালতি জলের তো এত রং ধোয়া যাবে না। মু্স্কিল আসান করে দিল গ্রুপেরই একজন। একটু হেঁটে গেলেই একটা পুকুর পাওয়া যাবে। সেখানে স্নান সারতে হবে। অতএব যে যার মতো মগ-গামছা নিয়ে চললাম সেই পুকুরপানে। পুকুরের কাছে যেতেই আমার আল্হাদিনী সহকর্মীটি চেঁচিয়ে উঠল—এতো কাজলা দীঘি। সত্যিই পুকুরটা বেশ বড়ো। চারপাশের বড় বড় গাছের ছায়ার সে দীঘির জল কাজল কালো। মাঝে মাঝে টিলার মত বড় বড় পাথর জেগে রয়েছে। পাড়েও অনেক বড় বড় পাথর। তার ওপর দিব্যি বসে মগ দিয়ে স্নান সেরে ফেলে যায়। আমার হাত ধরে যত্ন করে আমার কনিষ্ঠা সহকর্মীটি সেই পুকুরের একটা বড় পাথরের ওপর নিয়ে গেল। আমি যে তার কাজলা দিদি। কাজলা দীঘির কাজল কালো জল রঙিন হয়ে উঠলো আমাদের ফাগুনের রঙে। সাবানের সুগন্ধিতে পুকুর ধারের আদিম গন্ধটা স্রেফ হারিয়ে গেল।

কাজলা দীঘিতে স্নান করতে এসেছিল বেশ কয়েকজন শ্যামলা মেয়ে। বেশ অনেকক্ষণ ধরেই আমদের স্নানপর্ব চলল। সেই যে জসিমুদ্দিনের পুকুরপারে কবিতায় ছিল না – ‘শান্ত হইয়া গামছা ভিজায়ে তোমার কাজল জলে/ নাহিয়া নাহিয়া সাধ মিটিত না-আবার নাহিবে বলে।’ আমাদেরও সেদিন সেই অবস্থা।

যাই হোক স্নানপর্ব সেরে দুপুরে সাদামাটা রান্নাতে মধ্যাহ্নভোজ সেরে একটু বিশ্রাম। আজ সন্ধেয় আমাদের এই গ্রুপটাই উদ্যোগ নিয়েছে চেলিয়ামার এই স্কুলটার পাশের মাঠে একটা সাংস্কৃতির অনুষ্ঠানের। সেখানে কেউ পড়বেন কবিতা, কেউ গাইবেন গান, শ্রুতিনাটকও পরিবেশিত হবে। তালিকায় স্থানীয় শিল্পীরাও আছেন। সেই সঙ্গে অন্যতম আকর্ষণ পুরুলিয়ার ছৌ নাচ। রাতে নাকি নাচনিও আসবে তার নৃত্য ঘরানার নমুনা তুলে ধরতে। শহুরে কালচারের সঙ্গে পুরুলিয়ার এই গ্রামের লোকশিল্পের চারিচক্ষুর মিলন ঘটানোর জন্যই এই আযোজন। খাঁচার পাখির সঙ্গে বনের পাখির মেলামেশার অবকাশ মিলবে এই চেলিয়ামায়। সন্ধের আসরের পারফর্মান্সের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে অনেকে। আমাদের সেই প্ল্যান ছিল না। আমরা সহকর্মীটি কোথা থেকে যেন খোঁজ আনল কাছেই নাকি একটা কালীমন্দির রয়েছে, যেখানে নাকি নরবলি হত।

বিস্ময় আর ধরে না।সন্ধের অনুষ্ঠান শুরু হতে বেশ খানিকটা দেরি রয়েছে। অটো ভাড়া কের কয়েকজন মিলে পাড়ি দিলাম মৌতড় কালী বাড়ির দিকে। সন্ধে তখনও হয়নি। একটা মেঠো রাস্তা ধরে অটো ছুটে চলেছে। রঘুনাথপুর (টু) ব্লকের মৌতড়ের এই মন্দির পুরুলিয়া জেলার সবচেয়ে বড় কালীপুজো হয়। প্রায় তিন-চার হাজার ছাগ-মেষ-মোষ বলি হয় এই জাগ্রত দেবতার থানে। কেউ কেউ বলেন, মহাষ্টমী ছাড়া রোজই নাকি পশুবলি হয় এই মৌতড় কালীমন্দিরে। সত্যি মিথ্যে জানা নেই, তবে মন্দিরে পাথর বসানো মেঝেতে লেগে থাকা সিঁদুরের দাগটা দেখে একটু শিউরেই উঠেছিলাম। দূর থেকে মন্দিরটা দেখেল দক্ষিণেশ্বর মন্দির দেখে ভ্রম হতে পারে।

কয়েক শতাব্দী আগে নাকি কোনও এক সাধক এখানে কালীপুজো শুরু করেন। পঞ্চমুণ্ডির আসনের ওপর। তারপর সেখানেই মৃণ্ময়ী কালীমন্দির নির্মাণ করা হয়। ২০১১ সালে দক্ষিণশ্বর-কালীঘাটের কালীমন্দিরের আদলে মৌতড় মন্দির পুননির্মাণ করা হয়েছে। মৃণ্ময়ী মূর্তি থেকে মা কালীর শিলা মূর্তি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। সন্ধে তখনও হয়নি, আরতি সময়ের বেশ খানিকটা বাকি। অতএব ফিরতে হল।

এই দুদিন ধরে চেলিয়ামার আশেপাশে শৈব শাক্ত, জৈন, বৈষ্ণব – সব ধর্মের পীঠস্থানগুলো দেখা হয়ে গেল। ভাবছিলাম এত স্বল্প আয়তনের এই জায়গা কেমন করে সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটা প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। পরধর্মের সহিষ্ণুতা যে কত প্রাচীনকাল থেকেই পুরুলিয়ার এই প্রত্যন্ত অ্ঞ্চলে বিদ্যমান ছিল। আজকের এই ধর্ম নিয়ে ধর্মস্থান নিয়ে হানাহানির যুগে তা দেখে বিস্মিত হতে হয়!

ফিরেই চলে গেলাম মাঠের মাঝে বাঁধা মঞ্চে। মাথার ওপের কালো মেঘ পূর্ণিমার চাঁদের মুখটা বারেবারেই ঢেকে দিচ্ছে। আকাশ পানে হানি য়ুগল ভুরু, শুনলে বারেক মেঘের গুরু গুরু। পুরুলিয়ার কালো মানুষগুলোর শরীর ঢেকেছে ছৌ নাচের পোশাক। সেই দলে একটি মেয়েও ছিল। কাড়া নাকাড়া বেজে উঠল। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল ছৌ নাচে মহিষাসুরমর্দিনী। খোলা মাঠে বসন্তেই পুজোর বাদ্যি বেজে উঠল। সে কী অপূর্ব অভিজ্ঞতা। ছৌ ছাড়া পরিবেশিত হল রায়বেশে নাচও। আমরা স্বাদ নিলাম পুরুলিয়ার লোকশিল্পের। স্থানীয় মানুষরাও শুন শহুরে বাবু বিবিদের কবিতা-গান, রবীন্দ্র-নজরুল। শহর–গ্রামের সাংস্কৃতিক মিলন হল। মাথার উপরে ভরা পূর্ণিমার চাঁদ সাক্ষী রইল সেই মিলনের।j

কিন্তু হঠাৎ করেই ঝড় বৃষ্টি হানা দিল। মাঠের মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বাকি অংশটুকু আর করা সম্ভবই হল না। সবাই মিলে কোনও মতে দুদ্দাড় করে ছুট লাগিয়ে চলে এলাম স্কুলবাড়ির হলঘরে। লোডশেডিং হয়ে গিয়েছিল। ঠিক হল, রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে সেদিনের শেষ আকর্ষণ নাচনিদের নাচ দেখা যাবে। ততক্ষণে যদি কারেন্ট চলে আসে।

নাচনিদের নিয়ে গল্প পড়েছি, নান্দীকারের নাটকে স্বাতীলেখা সেনগুপ্তের নাচনির ভূমিকায় অভিনয় দেখেছি। কিন্ত সামনাসামনি নাচনি দেখে আলাপ করার লোভটা সামলাতে পারলাম না। নাচনির নাম জ্যোৎস্না দেবী। নাচনির পরনে সস্তার সিনথেটিক লাল শাড়ি। সঙ্গে লাল বুটিদার ব্লাউজ। চুলে নকল ফুলের বেড়ি। কোমরে হোয়াইট মেটালের ঝামর দেওয়া গয়না। নাচলে যা ঝমঝম করে বেজে ওঠে। বসলাম গিয়ে নাচনির পাশে। ছবিও তুলে দিল আমার কনিষ্ঠাটি। নাচনিদের জীবনের বেদনা মাপার চেষ্টা করছিলাম। সেও আমার দিকে তাকিয়ে কী মাপছিল কে জানে?

রাতের খাওয়া দাওয়ার পর্ব সারা হল। কারেন্ট এলই না। তবে ঝড় থেমে গিয়েছে। জ্যোৎস্নায় উকি দিচ্ছে স্কুলবাড়ির বারান্দায়। একটা বড় ক্লাসঘরে নাচনিরা বসেছে দলবল নিয়ে। সতরঞ্চির একপাশে বসেছে বাজনদাররা। উচ্চ গ্রামে বাঁধা তাদের গলা সুরেলা নয়। আঞ্চলিক উচ্চারণে উঁচুর পর্দায় তাদের গলাটা কেমন রাতচরা পাখির আওয়াজের মতো। নাচনিদের নাচের ছন্দটাও অদ্ভুত। শরীরে কমনীয়তার লেশমাত্র নেই। নাচের ভঙ্গিমায় অঙ্গপ্রক্ষেপে কীসের যেন আক্ষেপ ধরা পড়ছে। সে কি তার ঘর না পাওয়ার? প্রেমিক না পাওয়ার জন্য? কে জানে! নাচনির প্রেমিক থাকে না, থাকে রসিক। গানের পদে, নাচের ছন্দে যেটুকু সম্পর্ক বাঁধা পড়ে, সেটুকুই প্রাপ্তি নাচনীদের। রসিকরা সংসার পাতে ঘরনীদের সঙ্গে,নাচনীরা থাকে পরগাছার মতো। এমনকী নাচনীরা মারা গেলে তাদের মুখাগ্নিও করে না রসিক বা তার পরিবার। পাতার আবডাল ছাড়া, ফলের ভবিষ্যত সম্ভাবনা ছাড়াই নাচনীরা তাদের জীবনে শিল্পের ফুলটুকু ফুটিয়ে যায়।

দোল উপলক্ষে দুদিনের ট্যুরের শেষে নাচনীদের ওই নাচ দেখে চোখের সামনে ভেসে উঠল চেলিয়ামা আসার সময়ে আদ্রা স্টেশনের পলাশ গাছগুলোর কথা। পাতাঝরা পলাশ গাছ ভরে রয়েছে আগুন ঝরানো ফুলে ফুলে। দিনভর সেই আগুনে পুড়ে যাওয়া ছাড়া যেন মুক্তি নেই। পুড়তে পুড়তে একসময় তারা নিঃশব্দে ঝরে পড়ে মাটিতে। ঝরে পড়ে গোপন ব্যথা, অব্যক্ত কথার শব্দম়ঞ্জরী। পুরুলিয়ায় তাই প্রকৃতি ফাগুন খেলে আগুনে।