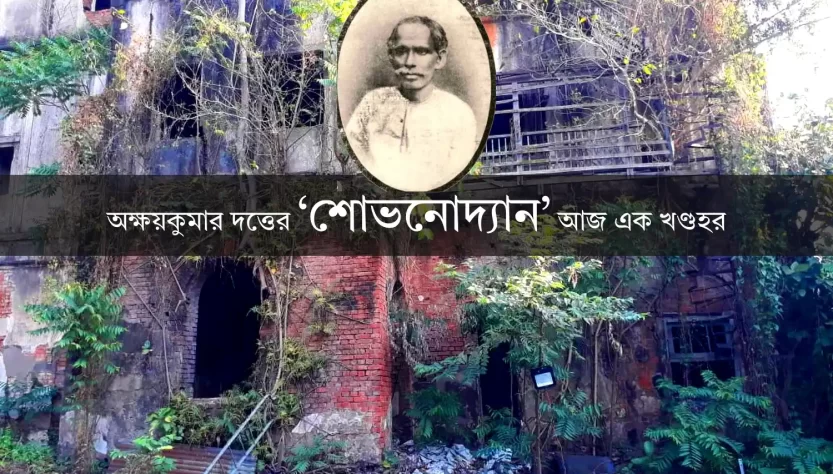

সুবিশাল ভবনটি নামেই শুধু শোভনোদ্যান! আদতে আজ এক খণ্ডহর। হেরিটেজ কমিশনের স্বীকৃতি সত্ত্বেও বালিতে অক্ষয়কুমার দত্তের বাসভবন ‘শোভনোদ্যান’ -এর অন্দরের হাল হকিকৎ বড়ই ‘অ-শোভন’। শুধুই ভগ্নদশা বললে একটু কম বলা হয়। বলতে গেলে নিতান্তই অন্তিম দশা। হারিয়ে যাচ্ছে ‘আঁধার রাতের একলা পথিক’-এর স্মৃতির শেষ চিহ্নও।

জি টি রোডের পূর্ব ধারে দেওয়ান গাজীর মাজারের ঠিক উল্টো দিকে গঙ্গার কোল ঘেঁষে অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থায়, জঙ্গলে আকীর্ণ হয়ে এক পোড়ো বাড়ির হাল হয়েছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ও চারুপাঠ-এর রচয়িতা অক্ষয়কুমার দত্তের বড় সাধের শোভনোদ্যান-এর। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলে যে বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে গা ছম ছম করাও কিছু বিচিত্র নয়।

অথচ একদা এই বাড়িতই অক্ষয়বাবু তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন একটি ‘মিনি বোটানিক্যাল গার্ডেন’। বিশ্বের নানা প্রান্তের অজস্র বৃক্ষরাজি-লতা-গুল্মের শুধু সংগ্রহ নয়, সন্তানস্নেহে নিজ হাতে সেগুলির পরিপালন ছিল তাঁর নিত্য দিনের কাজ। শুধু সবুজের অভিযানেই ক্ষান্ত থাকেনি শোভনোদ্যান-এর বিকাশ ও বিবর্তন। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বাংলা তথা ভারতের নব জাগরণের পুরোধা ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অন্যতম এই মানুষটি উপমহাদেশে প্যালিওন্টোলজি বা জীবাশ্মের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন ও চর্চার জগতেও পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। নানা জায়গা থেকে সংগৃহিত অজস্র জীবাশ্ম ছিল এই বাড়িতে। এর সঙ্গে ছিল বিভিন্ন বইয়ের সমাহারে সমৃদ্ধ পাঠাগারও। সেই বাড়িই এখন প্রখ্যাত অক্ষয়-গবেষক আশীষ লাহিড়ীর কথায়, ‘পুরোদস্তুর এক হানাবাড়ির চেহারা।’( সূত্র: আশীষ লাহিড়ী প্রণীত অক্ষয়কুমার দত্ত: আঁধার রাতে একলা পথিক)।

উল্লেখ্য, অক্ষয়কুমার দত্তর অসামান্য কীর্তি ‘চারুপাঠ’-এর তিনটি ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১৮৫২,১৮৫৩ আর ১৮৫৯ সালে। বিদ্যাসাগরের মতো শিশুদের নয়, তিনি বরং অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন কিশোরদের শিক্ষার ওপর। ছাত্রদের মধ্যে ভাষাশিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোই ছিল দেওয়াই ছিল অক্ষয়কুমারের লক্ষ্য। নানা বিদেশি সূত্র ঘেঁটে চারুপাঠ-এর জন্যে বিজ্ঞান-নির্ভর নিবন্ধগুলি লেখেন তিনি। তার মধ্যে কিছু আগেই প্রকাশিত হয়েছিল তত্ত্ববোধিনীতে । মানবজমিন-এ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে তাঁর এই প্রয়াসের সঙ্গে তাল মিলিয়েই খানিক রসিকতার সুরে ‘শোভনোদ্যান’ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরমশাই বলেছিলেন এই ভবনই যেন ‘চারুপাঠ চতুর্থ ভাগ’! এই তথ্য মেলে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত মুহম্মদ সাইফুল ইসলামের রচনা ‘অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঊনিশ শতকের বাংলা’ বইটি থেকে।

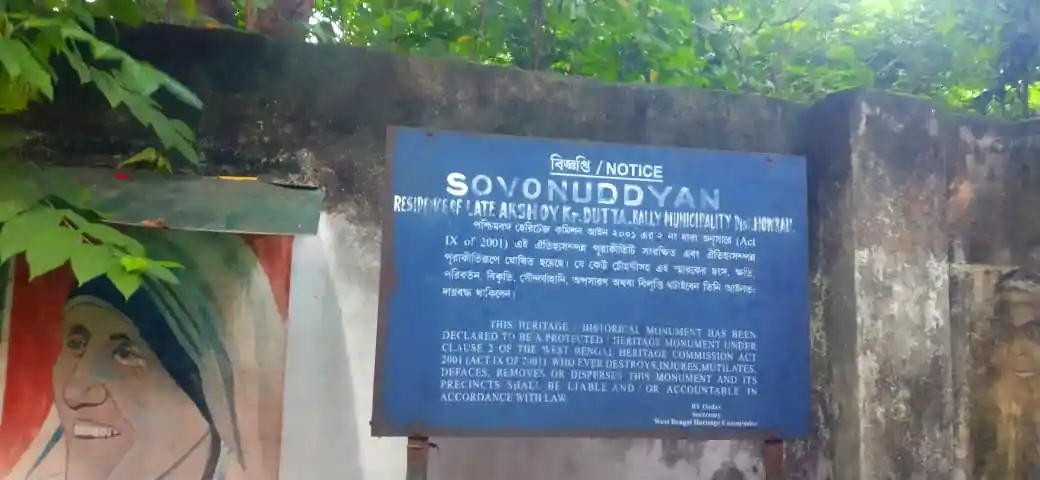

এক কথায়, যে ভবনটি সারা দেশের মধ্যে এক অন্যতম প্রাচীন সংগ্রহশালার রূপ নিতে পারত, কালচক্রে তা এখন চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার দিন গুনছে। যদিও এমন বেহাল পরিণতি হওয়ার কথাই ছিল না শোভনোদ্যান-এর। কারণ সরকারি ‘বদান্যতায়’ খাতায়-কলমে এটি রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের নিয়ম বিধি অনুযায়ী ‘এ’ বা প্রথম সারিভুক্ত একটি ঐতিহ্যশালী ভবন। বাড়ির গা ঘেঁষে গলির লাগোয়া দরজায় লাগানো বোর্ডটির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এই ভবনটির কোনো বিকৃতি বা সৌন্দর্য হানি সরকার বরদাস্ত করবে না। কেউ এসব অপকর্ম করলে, তা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবেই গণ্য হবে।

২০০৬ সালে জারি করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের সেক্রেটারির তরফে প্রয়াত অক্ষয়কুমার দত্তের বাসভবনের বিষয়ে সাফ জানানো হয়েছে, “… এই ঐতিহ্য সম্পন্ন পুরাকীর্তিটি সংরক্ষিত ও ঐতিহ্য সম্পন্ন পুরাকীর্তি রূপে ঘোষিত হয়েছে। যে কেউ চৌহিদ্দি সহ এই স্মারকের ধ্বংস, ক্ষতি, পরিবর্তন, বিকৃতি, সৌন্দর্যহানি, অপসারণ বা বিলুপ্তি ঘটাইবেন, তিনি আইনত দায়বদ্ধ থাকবেন।” সরকারি এই কড়া হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও কি শোভনাদ্যান -এর খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার পর্যন্ত ‘ঐতিহ্য’র আর তিলমাত্র অবশিষ্ট আছে! বাড়ির চৌহিদ্দি মধ্যে রয়েছে একাধিক কারখানা। সবকটিই বন্ধ। বাড়ির সদর দরজাটি সব সময়ই ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। অন্য একাধিক দরজাও একইভাবে বন্ধ থাকে। আমজনতার প্রবেশ নিষিদ্ধ।

অক্ষয়কুমার দত্তের বাড়ির ক্রমবিবর্তন, ইতিহাস ও চলতি পর্যায় নিয়ে ‘শোভনোদ্যানের অ-শোভন পরিণতি’ শীর্ষক প্রামাণ্য গ্রন্থের রচয়িতা ও এশিয়াটিক সোসাইটির স্কলার অর্ণব চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ‘ধরা যাক কোনো গবেষক অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন ও কর্মকান্ড নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী। গবেষণার প্রয়োজনেই সংশ্লিষ্ট গবেষকের, অক্ষয়কুমার দত্তের কর্মজীবনের এক বড় অংশ কেটেছে যে শোভনোদ্যান-এ, তার চৌহদ্দি বা অন্দর ঘুরে পর্যবেক্ষণ করে দেখা দরকার। কিন্তু তিনি সেই সুযোগ পাবেনই না। আবার কোনো স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা যদি তাদের স্টাডি ট্যুরের জন্য এই ভবনটি একবার চোখের দেখা দেখতে চায়, সে সুযোগও তাদের মিলবে না। আমাদের একটিই প্রশ্ন, প্রথম সারির হেরিটেজ ভবনে সাধারণ মানুষের কোনো একসেস বা প্রবেশাধিকার থাকবে না কেন?’ দীর্ঘ দুই দশক ধরে এই বাড়ির পুনরুদ্ধার ও সংস্কারের দাবিতে ব্রতী রয়েছেন অর্ণববাবু। তিনি মনে করেন, ‘শোভনোদ্যান-এর এই ট্রাজিক পরিণতি বাঙালির লজ্জা।’

অথচ, ভারতের রেঁনেসাপর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুমুখী চর্চার ইতিবৃত্তে এক গৌরবময় অধ্যায় রচিত হয়েছিল শোভনোদ্যানেই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আদর্শগত মতবিরোধ ও তীব্র শিরঃপীড়াজনিত মারাত্মক শারীরিক সমস্যার কারণে অক্ষয়বাবুর কর্মজীবনের দীর্ঘ বারো বছরের পর্বের অবসান ঘটে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছাড়ার পর ১৮৫৬ সালে বই বিক্রির টাকায় তৎকালীন বালি গ্রামে গঙ্গার তীরে জমি কিনে তিনি গড়ে তোলেন তাঁর সাধের শোভনোদ্যান। শান্ত পরিবেশ দিন কাটানোটাও তাঁর এখানে বাড়ি করার অন্যতম কারণ ছিল। তাঁর শারীরিক অবস্থা এতটাই বেহাল ছিল জোরে কোনও শব্দ হলেও তিনি অসুস্থ বোধ করতেন। সে সময় ম্যাক্সমূলার অক্ষয়বাবুর আরোগ্য কামনা করে চিঠিও লিখেছিলেন। Hindu Patriot তাঁর অসুস্থতাকে জাতীয় বিপর্যয় বা National Calamity বলে আখ্যা দিয়েছিল।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও অক্ষয়কুমার দত্তের কর্মযজ্ঞ থেমে থাকেনি। এবং তার ব্যাপ্তি যে কতটা প্রসারিত ছিল, সেই প্রমাণ মেলে ১৮৭৬ সালে ‘সোমপ্রকাশ’-এ শোভনোদ্যানের যে বিবরণী প্রকাশিত হয় তা থেকে।

“… বাড়িটি বালিগ্রামে গঙ্গার অতি সন্নিকটে অবস্থিত। ঘরগুলি অতি পরিষ্কার ও বায়ু সঞ্চালনের উপায় আছে। তিনি (অক্ষয়বাবু) যে স্থানে বসেন, তাঁর চারদিকে নানা প্রকার সিন্ধু জাত শঙ্খ, শামুক, প্রাণীদেহ, জীব কঙ্কাল ইত্যাদি অতি পরিপাটি ভাবে সজ্জিত দেখিলাম। তিনি এক একটি হস্তে করিয়া তাহার প্রকৃতি, স্বরূপ ও ইতিবৃত্ত প্রভৃতি ও তৎসঙ্গে ডারউইনের মত প্রভৃতি বুঝাইতে লাগিলেন।”

এখানে তৎকালে এই বাড়ি সম্পর্কে প্রকাশিত একটি লেখায় এমনও বলা হয়েছে “এই উদ্যান মধ্যস্থ দ্বিতলে অক্ষয়কুমারের বসিবার ঘরটি কি বলিব? … উদ্যানে উদ্ভিদ বিদ্যা মূর্তিমতী, গৃহে সাঙ্গ- পাঙ্গ ভূ তত্ত্ব জ্ঞান জাজ্বল্যমান। নানাবিধ শঙ্খ, শম্বুক, প্রবাল পঞ্জর, জীব কঙ্কাল, ধাতু নিঃস্রব – বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা মত চারিদিকে সুসজ্জিত রইয়াছে। … চারিদিকে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক মানচিত্র।”

মহেন্দ্রনাথ রায় তাঁর ‘বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত’ (১৮৮৫) -তে বলেছেন, “উদ্যানটি ছোট বটে, কিন্তু তরু-রাজি-সংগম ও সুচারু রূপ পারিপাট্য… বিভিন্ন জাতীয় আর্কেরিয়া, থুজা, সাইপ্রেস, জুনিপেরস, পাইনস, কপ্রেসস, পামন, সেলাজেনিলা, ফরম (নানা বর্গ) এন্থেরিয়াম, পোথোস, মনস্টেরা ক্রোটন, কোলিয়স, বিগোলিয়া, মেরেন্টা, কেলেথিয়া, হফমেনিয়া, সেন্ট্রাডেনিয়া, কুরমেরিয়া, পেপোরামা, ড্রেসিনা, ভিফন বেকিয়া, এগ্লোনিমা, এলোকেশিয়া, কেলেডিয়াম, একালিফা, ওরেলিয়া… ইত্যাদি বিবিধ বর্গের অন্তর্গত সুশোভন বৃক্ষজাতি, এবং এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, লোবা তেজপত্র, কাবাব চিনি, খদির, হিঙ্গু, কর্পূর, চন্দন, ভুর্জ্জপত্র, হরীতকী, সাগু, আমলকী, পান্থপাদপ ইত্যাদি নানা জাতীয় অশেষ প্রকার পরম রমনীয় অসাধারণ বৃক্ষরাজি সমূহ… চিত্রপটের ন্যায় দৃশ্যমান। … অনেকে নানা স্থানের উদ্যান সন্দর্শন করিয়া বলিয়া থাকেন, শিবপুরস্থ রাজকীয় উদ্যান (অধুনা শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন) ব্যাতিরেকে অন্য কোনও লোকের উদ্যানে এত প্রকার অসাধারণ অপূর্ব চিত্র-বিচিত্র বৃক্ষাদি দৃষ্টি করি নাই।”

আশীষবাবু তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন, “বহু লোক সেখানে আসত, কেউ বাগান দেখতে, কেউ উদ্ভিদবিদ্যা শিখতে। তাদের উদ্ভিদবিদ্যা পড়িয়ে দুর্লভ গাছ চিনিয়ে আনন্দ পেতেন অসুস্থ মানুষটি।” এই প্রসঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর রচনা থেকে জানা যায়, “অক্ষযবাবু যষ্ঠী ধারণ করিয়া মৃদু পদে আসিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক তরু, গুল্ম ও লতার উদ্ভিজ্জ – বিদ্যাসম্মত ল্যাটিন নাম ও তাহার স্বরূপ, প্রকৃতি প্রভৃতি বর্ণন করিতে লাগিলেন।”

মহেন্দ্রবাবু শোভনোদ্যানে নানাবিধ জীবাশ্মের যে মূল্যবান সংগ্রহশালা ছিল, সেগুলির বর্ণনাও দিয়েছেন, “প্রস্তরীভূত অস্থি বিশেষ, প্রস্তরীভূত হস্তি হনু বা হস্তি চিবুক, প্রস্তরীভূত অতি সুন্দর বৃক্ষ, প্রস্তরীভূত কাষ্ঠ খন্ড, প্রস্তরীভূত তন্ডুলরাজি, বৃক্ষ বীজ, মানভূমে পতিত উল্কা পিন্ডের খন্ড বিশেষ, স্তরীভূত পর্বতের সুস্পষ্ট স্তর – চিহ্ন বিশিষ্ট পাষাণ সমূহ, আকরিক অর্থাৎ অসংস্কৃত লৌহ ইত্যাদি।” লক্ষণীয়, শোভনোদ্যানে ‘মানভূমে পতিত উল্কা পিন্ডের খন্ড’ এর মতো সংগ্রহ অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞানচর্চার যে দিকটি সামনে আনে, তা হল তারায় তারায় খচিত এই ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যের উন্মোচনেও তিনি ছিলেন তৎপর। সে আমলে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতীয় উপমহাদেশে এভাবে মহাকাশের গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষনে অক্ষয়ের মতো আগ্রহ ছিল নিতান্তই বিরল।

অক্ষয়কুমারকে নিয়ে যে কোনো আলোচনার প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন ওঠা খুবই সঙ্গত। তা হল, তাঁর অতি যত্নে সংগৃহীত শঙ্খ, শম্বুক, প্রবাল পঞ্জর, জীব কঙ্কাল, ধাতু নিঃস্রব বা জীবাশ্মগুলি শোভনোদ্যানে ছিল, সেগুলি এখন কোথায়? এর আংশিক উত্তর মিলেছে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ও গবেষক শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তিনি জানিয়েছেন, এই সংগ্রহের কিছু রয়েছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে। কিন্তু বাকিগুলির কি হয়েছে, তার হদিস জানা নেই।

বিস্ময়কর হল, অক্ষয় দত্ত তাঁর জীবনের উপান্তবেলায় যে উইল তিনি করে গিয়েছিলেন, তাতে তিনি সুস্পষ্ট দিশা দিয়েছিলেন, “…আমার পুস্তক, শঙ্খ, শম্বুক, প্রবালদি, সামুদ্রিক জন্তুর পঞ্জর, পশুর প্রস্তুরীভূত জন্তুপঞ্জর ও অস্থি, ভূতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক ভূগোল সংক্রান্ত চিত্র ইত্যাদি শিক্ষাদায়ক দ্রব্য সমুদয় যদি এগজিকিউটর আমার কোনও উত্তরাধিকারীকে ব্যবহার করিবার উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তবে তাকেই দিবেন। নচেৎ সাধারণ লোকের শিক্ষা স্থানে অর্পণ করিবেন।” আঁধার রাতের নিঃসঙ্গ পথিকের শেষ ইছাপত্র যে আদতে মান্যতা পায়নি, তা শোভনোদ্যানের ‘ভগ্নপ্রায় ধ্বংসস্তূপ’ থেকেই ঠাহর করা যায়।

সব মিলিয়ে শোভনোদ্যানের ইতিবৃত্ত জুড়ে রয়েছে এক নিদারুণ ট্র্যাজেডির ছোঁয়া। এই বাড়িতে থিতু হয়েও যে অক্ষয়কুমার দত্তের বহু কাঙ্খিত ‘প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি’ পুরোমাত্রায় মিলেছিল, তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। শোভনোদ্যান ঘিরে তাঁর স্বপ্ন অধরাই থেকে গিয়েছিল। একদিকে অক্ষয়কুমার দত্তের চরম শারীরিক অসুস্থতা। তার সঙ্গে ছিল পারিবারিক কিছু টানাপোড়েনও। সর্বোপরি তাঁর প্রয়াণের পর এই তাঁর ‘উত্তরাধিকারী’র তরফে শোভনোদ্যান ঘিরে চারুপাঠের রচয়িতার গৌরবোজ্জ্বল লিগাসীর রক্ষায় ‘অবহেলার’ মনোভাবের অভিযোগও উঠেছিল তৎকালীন সুধীসমাজে।

১৮৮৬ সালে মৃত্যু হয় অক্ষকুমার দত্তের। এর পরের অধ্যায়ের অনেকটাই হদিশ মেলে কেদারনাথ মজুমদারের ‘বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য (১৯১৭)’ বইটি থেকে। সেখানে কেদারনাথ শোভনোদ্যান সম্পর্কে লিখেছেন, “অক্ষয়বাবুর শেষ জীবন এই বালী গ্রামে অতিবাহিত হয়। তাঁহার এখানকার বসতবাটি শোভনাদ্যান দর্শনার্থ কলিকাতা ও সুদূর পল্লিগ্রাম হইতে বহু লোক আসিত। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে বহু বৃক্ষ আনিয়া এই বাগানে লাগাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পৌত্র তাঁহার শোভনোদ্যান এক ইংরেজ সওদাগরকে বিক্রয় করিয়া দরিদ্র গ্রামবাসীর হৃদয়ে দাগা দিয়াছেন। … অক্ষয়কুমারের সুযোগ্য বংশধরের চেষ্টায় সেই শোভনোদ্যান এখন জাহাজ মেরামতের বৃহৎ কারখানায় (dockyard) পরিণত হইয়াছে।” অক্ষয়কুমারের পৌত্রও তাঁর নিজ গুণেই খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। যাঁর ছন্দের জাদুকরিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথও।

সেই জাহাজ মেরামতির সাহেবি কোম্পানি এখান থেকে অনেককালই ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে। কতকগুলি ছোট কারখানা পরে এখানে চালু হয়েছিল। সেগুলিও বন্ধ। শক্তিসাধনবাবুর কথায়, ‘এই বাড়িটিকে সংরক্ষণ করে সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে না তুললে ভারতের ইতিহাসের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্মারক চিরতরে হারিয়ে যাবে।’ তিনি জানিয়েছেন, হেরিটেজ কমিশনের কাছে আবেদন, এটির রক্ষায় তাঁরা যেন সচেষ্ট হন। বাংলা ও বাঙালির মুখ চেয়ে এইটুকু তারা করুন।

এটাও ঘটনা, সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনের পর্ব তো জারি রয়েছে বহু বছর ধরেই। এবার তার জেরে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, সমস্যার কি কোনও সমাধান তাতে হয়েছে? শোভনোদ্যানের সংরক্ষনের কোনো সূত্র কি মিলেছে? উত্তরটা অবশ্যই নেতিবাচক। কারণ, যে হেরিটেজ ভবনে প্রবেশাধিকার মেলার জন্য খোদ রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের কর্তাকেই থানার ‘বড়বাবুর’ কাছে ডায়েরf করতে হয়েছিল!ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ঠেকলেও ঠিক সেটাই ঘটেছিল। ঘটনা হল, ২০২০ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি কমিশনের ওএসডি হেরিটেজ ভবন শোভনোদ্যানের হাল-হকিকত খতিয়ে দেখতে এসেছিলেন। সেইসময় সিকিউরিটি গার্ড তাঁকেই আটকে দিয়েছিল। বাধ্য হয়ে সরকারি কর্তা বালি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে জানান যে, পুলিশ যেন এগিয়ে আসে, হেরিটেজ কমিশনকে এই বাড়িটি দেখতে সহায়তা করে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পরিস্থিতির জট কাটে, পুলিশ দৌড়ে এসেছিল বলেই।

এমনকী হাওড়া জেলার ভূমিপুত্র মন্ত্রী অরূপ রায়ও চুপ করে বসে নেই। তাঁর কাছে অর্ণববাবু ও অক্ষয় গুণগ্রাহীরা অনেকেই আবেদন করেছিলেন যে আমজনতার যেন প্রবেশাধিকার মেলে এই ভবনে। যেন এই ভবনটি উপযুক্ত মর্যাদায় সংরক্ষিত হয়। তিনি বিষয়টি চলতি বছরের মার্চ মাসেই সরকারি ভাবে ‘ফরোয়ার্ড’ করেছেন হেরিটেজ কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে।

তবে এত টানাপোড়েনের মধ্যেও এই মুহূর্তে অবশ্য খানিক ‘আশার’ আলো দেখিয়েছে রাজ্যে হেরিটেজ কমিশন। কমিশনের এক বরিষ্ঠ কর্তা ‘আশ্বাস’ দিয়েছেন, ‘এই মুহুর্তে যাঁরা জমির মালিক, তাঁরা এখানে নতুন কিছু ‘ডেভেলপ’ করার পরিকল্পনা করেছেন। সেই সুবাদেই শোভনোদ্যানের নতুন করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে বলে আমরাও আশা করছি।’ যদিও এই ‘ডেভেলপমেন্টের’ কাজ কীধরনের হবে তা নিয়ে কমিশন এখনও নীরব। সূত্রের খবর, এই বিষয়ে সরকারি কর্তাদের সঙ্গে জমির মালিকদের কয়েক দফা বৈঠকও হয়েছে। এই বিষয়ে ধন্দে রয়েছেন বালির বাসিন্দারা ও সুধীজনেরাও। তাঁরা মনে-প্রাণে চাইছেন, উপযুক্ত মর্যাদায় সংরক্ষিত হোক এই হেরিটেজ ভবন। এমন আশঙ্কাও করছেন অনেকে, শেষ পর্যন্ত ‘ডেভেলপমেন্টের’ বুলডোজারের ধাক্কায় বালির বুক থেকে চিরতরে মুছে না যায় অক্ষয়কুমার দত্তের শোভনোদ্যান।